中秋佳节,河南商丘一男子回村探亲,却被泥泞不堪的村道刺痛了双眼。这条“晴天一身土,雨天一身泥”的土路,不仅阻碍了乡亲们的日常出行,更让老年人买菜就医举步维艰。他没有坐等观望,而是果断牵头,与周边九户邻居合资2.3万元,仅用三天时间便修筑了一条平坦的水泥路,并贴心地安装了太阳能路灯。这场看似寻常的乡村善举,不仅彻底解决了村民的出行难题,更被乡亲们誉为“十年来最实在的中秋礼物”,在社交媒体上迅速发酵,引发了社会各界的广泛赞誉。

这起事件,无疑是基层互助精神的生动写照,也再次凸显了在农村公共事务中,“牵头人”所扮演的关键角色。一个人的热心与担当,如同投入平静湖面的一颗石子,瞬间激起了层层涟漪,带动了整个集体的积极响应。从资金的自愿筹措,到施工现场的挥汗如雨,村民们展现出了令人动容的自治热情和集体行动力。然而,在这股澎湃热血的背后,我们不得不深入思考一个更为宏大且深远的议题:如何将这种偶发性的善意和热情,转化为一套可持续、可复制的长效机制,从而彻底避免农村集体行动困境的反复上演?

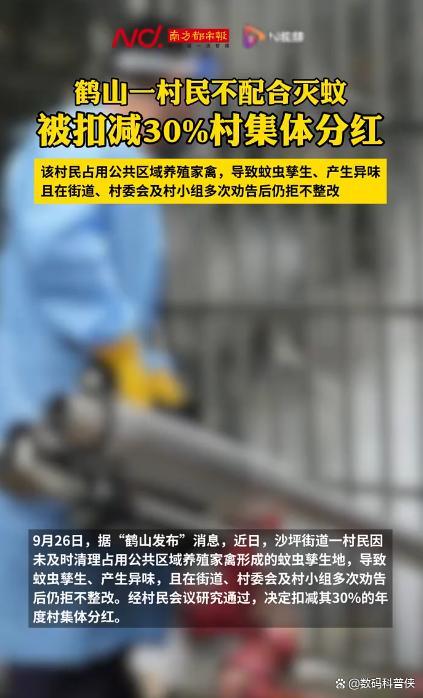

农村公共事务的推进,历来是块难啃的骨头,其中“搭便车”问题更是如影随形。当公共利益与个人付出不对等,或信息不透明、利益分配不均时,部分村民往往选择袖手旁观,坐享其成,最终导致项目胎死腹中。我们不乏前车之鉴:广东鹤山曾有村民因拒不配合公共卫生事务,被村民会议依据村规民约扣减30%的村集体分红,引发了关于村民自治边界的激烈讨论;广西瓜农280亩瓜田遭哄抢的悲剧,更是将基层治理的缺位和村民自治的困境暴露无遗。这些负面案例无不警示我们,缺乏有效约束和激励机制的村民自治,其边界模糊且脆弱。

然而,此次商丘修路事件的成功,却为我们提供了一个破解之道。其核心在于,发起人不仅先行垫付了一半费用,更提出了公开透明的费用分摊方案——东侧五户每户2000元,西侧四户每户1500元,这一方案获得了全体村民的一致同意。此外,施工方得知是村民自费修路后,主动调配设备,并在中秋当天前将水泥、石子运送至村口,村民们更是自发参与施工,年轻人操作机械,老年人清理路基,甚至放假的中学生也前来协助。这种“先义后利”、公开透明的资金筹措模式,以及全员参与的施工过程,有效规避了潜在的“搭便车”风险,为农村集体行动的成功树立了典范。

要让更多这样的“热血”在乡村沃土上生根发芽,制度的护航是不可或缺的。这要求我们构建一套多维度、全方位的治理体系:首先,是透明的决策机制,确保所有公共事务的讨论和决定都公开公正,让村民拥有充分的知情权和参与权;其次,是有效的监督机制,让资金使用和项目进展全程接受全体村民的检视,杜绝暗箱操作和腐败滋生;最后,是完善的利益平衡机制,充分考量不同群体的诉求,避免少数人利益受损,从而凝聚最大公约数。

值得庆幸的是,国家层面已在积极探索。当前,《村民委员会组织法》修正草案正在紧锣密鼓地完善村民会议和村民代表会议制度,明确规定村级重大事项需经村党组织研究讨论,并将“四议两公开”工作制度法治化,这无疑为村民自治提供了坚实的法律框架。在实践层面,成功案例也层出不穷:湖南零陵区大庆坪乡楠湾公路建设,就采用了“规划方案、资金使用、施工队伍和建设进度四公开”机制,并引入村民监理员全程监督,确保了项目高质量完成,成为“民心作路基,发展为路标”的典范。浙江杭州市则通过建立村级组织准入事项清单和“减负在线”平台,筑牢为基层减负的“防火墙”,有效破解了基层治理中“小马拉大车”的困境,这些都是制度创新的成功探索,为乡村治理现代化提供了宝贵经验。

将村民的参与热情纳入规范化、制度化的轨道,是乡村治理现代化的必由之路。我们可以借鉴并推广“积分制”管理模式,将村民参与公共事务的积极性与奖励挂钩,从而激发其内生动力。同时,建立“议事堂”等多元协商平台,为村民提供表达意见、参与决策的常态化渠道。更重要的是,要充分利用数字化手段提升治理效能,确保决策公开公正、资金使用透明、项目进展可查可溯。这些机制的建立,不仅能够有效平衡个人权利与公共利益,更能防止“一刀切”式的粗暴治理,真正尊重乡村特色,保障农民权益,让乡村发展充满活力与韧性。

从“好人好事”的偶发闪光,到“常态长效”的制度保障,乡村振兴的宏伟蓝图需要更多制度的支撑。只有建立健全的治理体系,让每一个热心村民的善意都能在制度的阳光下开花结果,才能真正激活乡村的内生动力,推动农村公共事务从“一时之功”走向“长远之计”。这不仅是为了修好一条路,更是为了修筑一条通往宜居宜业和美乡村的康庄大道,让乡愁有归处,发展有坦途,让每一个乡村都成为充满生机与希望的现代化家园。

疑似使用AI生成,请谨慎甄别本文来自于百家号作者:社会动态记录者,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除