这把编号'故000001号'的紫檀板凳,既是封建帝制终结的见证者,又暗藏宫廷工艺巅峰。从溥仪出宫时的历史舞台,到文物南迁的'先锋队员',再到现代文保的启蒙教具,它以斑驳木纹讲述着中国文物保护的百年沧桑。

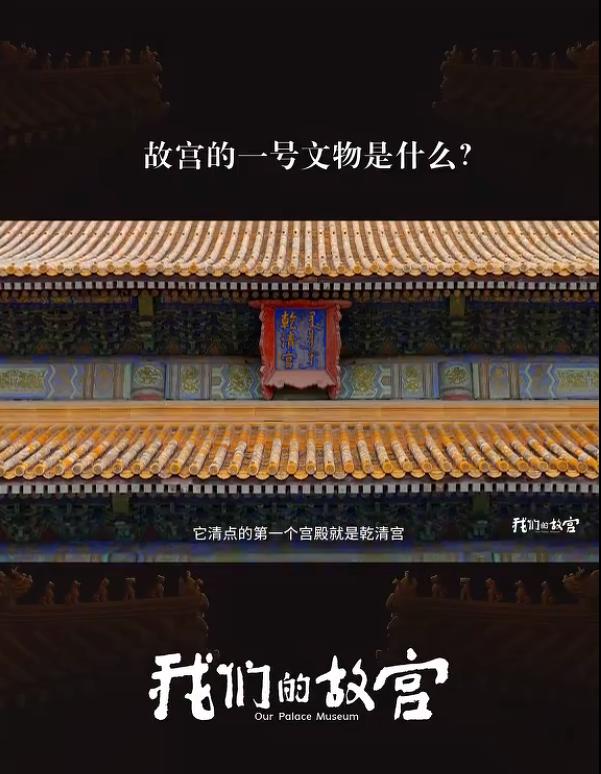

在故宫博物院数以百万计的珍贵藏品中,"天字第一号"文物既不是价值连城的瓷器,也不是精妙绝伦的书画,而是一把看似寻常的紫檀木板凳。这把被编为"故000001号"的清代家具,为何能超越诸多国宝成为故宫藏品的首席?它背后隐藏的故事,串联起中国近代文物保护的沧桑历程。

溥仪出宫的见证者

这把不起眼的板凳之所以获得"天字第一号"的殊荣,源于它在1924年那个历史性时刻扮演的特殊角色。当溥仪被逐出紫禁城时,时任清室善后委员会委员长李煜瀛就是站在这把板凳上,向在场人员宣布《清室优待条件》修正案。这张被临时搬来的坐具,阴差阳错地成为中国封建帝制终结的实物见证。故宫博物院成立后,委员会将其作为首件登记入库的文物,赋予了特殊的编号意义。

木纹里的工匠密码

仔细端详这把长87厘米、宽42厘米的板凳,会发现其简约造型中暗藏玄机。故宫家具专家研究发现,其榫卯结构采用罕见的"闷榫插肩"工艺,这种技法在清宫造办处档案中仅出现过三次。更令人称奇的是凳面下暗刻满汉双文"养心殿造"款识,证实它原为雍正帝批阅奏折时的踏脚凳。看似朴素的表面下,藏着宫廷家具制作的巅峰技艺。

文物南迁的"先锋队员"

1933年为避战乱,故宫文物开始万里南迁,这把编号首位的板凳阴差阳错成为首批启运的器物。辗转上海、南京、重庆等地的15年间,它被用作包装箱的垫板、仓库的临时坐具,甚至在南渡长江时充当过浮力装置。抗战胜利后清点文物时,人们惊讶地发现它表面虽布满磨损痕迹,但结构依然坚固如初,成为故宫人精神象征的绝佳载体。

现代文保的启蒙教具

建国初期,这把板凳又承担起新使命。1954年故宫举办首期文物修复培训班,它被选为传统木器修复技术的教学范例。学员们通过拆解研究其内部结构,掌握了"修旧如旧"的核心原则。至今故宫文物医院仍保留着当年制作的板凳三维解剖图,上面密密麻麻的标注见证了中国现代文物修复学的起步。

本文来自于百家号作者:成哥看世界,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除