神二十一航天员乘组见面会!距离发射场最近的记者们已经架好了长焦镜头,但最关键的三个名字依然是个谜。神舟二十一号的船箭组合体早在10月24日就矗立在发射区,完成全系统合练,却要等到点火前最后24小时,才会揭开航天员乘组的面纱。

这种“最后一刻才揭晓”的模式与中国空间站迅速迭代的节奏形成微妙对比。从神十七到神二十,每次任务都延续着“以老带新”的乘组结构。一位担任过飞行控制的人员透露,这种配置既能保证任务可靠性,又能加速培养新生力量。

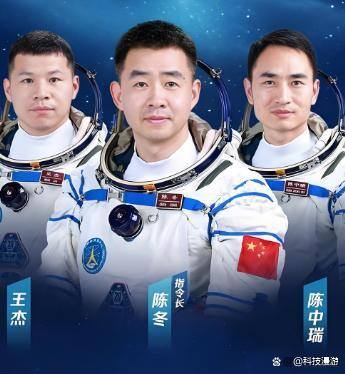

假如依旧延续该模式,指令长人选大概率会从有过飞行经验的第二批航天员中产生。张陆的名字被多次提及,他在神十五任务中的表现令人印象深刻。而正在太空中执行神二十任务的陈冬等人显然不在考虑范围。刘洋、王亚平等资深航天员近期公开活动频繁,通常这意味他们不会进入本次乘组。

第三批航天员的身影很可能再次出现。他们当中已有部分人执行过任务,但更多面孔还从未在公众面前亮相。一位航天系统内部人士形容,这份名单的确定是一场精密的拼图,需要考虑因素包括专业背景搭配、心理兼容性以及长期任务规划。

对于港澳同胞关注的载荷专家话题,本次任务暂时不会出现他们的身影。根据现有时间表,第四批预备航天员中的港澳候选人仍在接受训练,最早预计要等到2026年才有机会进入太空。

航天员名单的保密工作严谨到令人惊叹。就连航天员家属,往往也要等到官方发布会前才被正式告知。这种安排最大程度保障了乘组成员在备战阶段不受外界干扰。北京航天飞行控制中心的一名工程师打了个比方:“这就像高考命题,知道的人越少,过程越纯粹。”

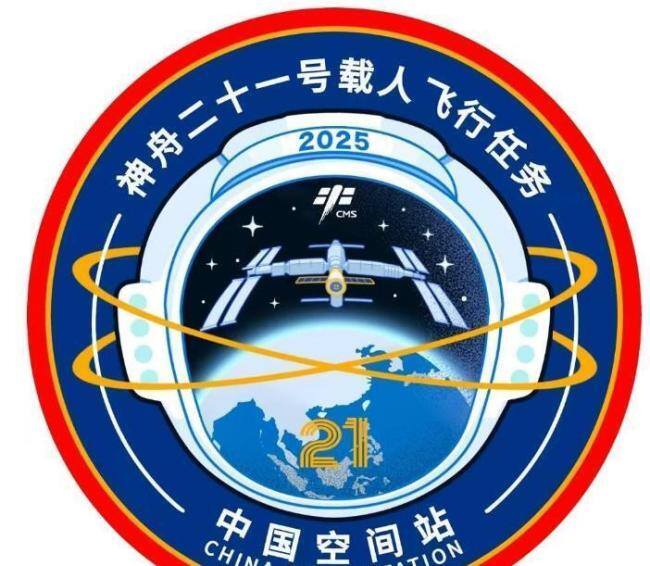

神舟二十一号任务将实现中国空间站的第七次在轨轮换。新乘组抵达后,将与神二十乘组共同在轨驻留约一周时间。这种交接模式已经趋于成熟,六人共驻空间站的场景将成为中国航天常态化运营的又一个缩影。

本次任务还将携带多项科学实验设备,涉及空间生命科学、流体物理等前沿领域。这些实验数据的积累正在悄悄改变人类对微重力环境的认知边界。

随着发射窗口临近,酒泉卫星发射中心周围的宾馆陆续客满。来自各地的媒体记者和航天爱好者都在等待那个标志性的时刻:三名穿着蓝色训练服的航天员从问天阁走出,向人群挥手致意。

航天爱好者论坛上,各种猜测名单的帖子热度持续攀升。有网友根据航天员近期公开露面的时间线进行排除法分析,也有网友翻出两年前的训练合照试图寻找线索。这种全民猜谜的氛围已经成为每次载人发射前的固定节目。

在航天员系统内部,选拔过程的残酷性远超外人想象。每个乘组名单的确定意味着同时有数名备选航天员将再次回到训练池中等待下一次机会。这种竞争机制确保了最终执行任务的都是最优配置。

空间站阶段任务以来,每次载人飞行的间隔时间不断缩短。从最初的一年两次,到如今稳定保持每半年一次的发射频率,背后是整个系统协同能力的提升。地面支持团队已经习惯了这种高密度的任务节奏。

发射前一天的新闻发布会既是官方信息的权威出口,也是全球媒体竞技的舞台。每个提问机会都极其珍贵,记者们试图从航天员官员的只言片语中捕捉更多细节。而三位航天员的见面会往往只有短短的20分钟。

有人认为,这种高度保密的做法或许会随着任务常态化而逐步调整。但也有人坚持,航天员的心理状态保护应该始终放在首位。两种声音的碰撞折射出中国航天在开放与保密之间的平衡思考。

当三位航天员最终站在闪光灯前,他们脸上标志性的微笑背后是长达数年的艰苦训练和层层选拔。而那个始终悬而未决的问题——下次任务会不会出现新的乘组配置模式,继续留在人们心中。

本网通过AI自动登载内容,本文来源于:科技漫游者,仅代表原作者观点和立场,本站仅做信息存储供学习交流。