过去五年,中国有5500万大学生毕业,平均每年有1100万人走出大学校门。教育部部长怀进鹏在近期的一场新闻发布会上宣布,中国高等教育毛入学率已达60.8%。

这个数字在2012年还只是30%,十年间翻了一倍多。高等教育从精英化到大众化,最终迈入普及化阶段。

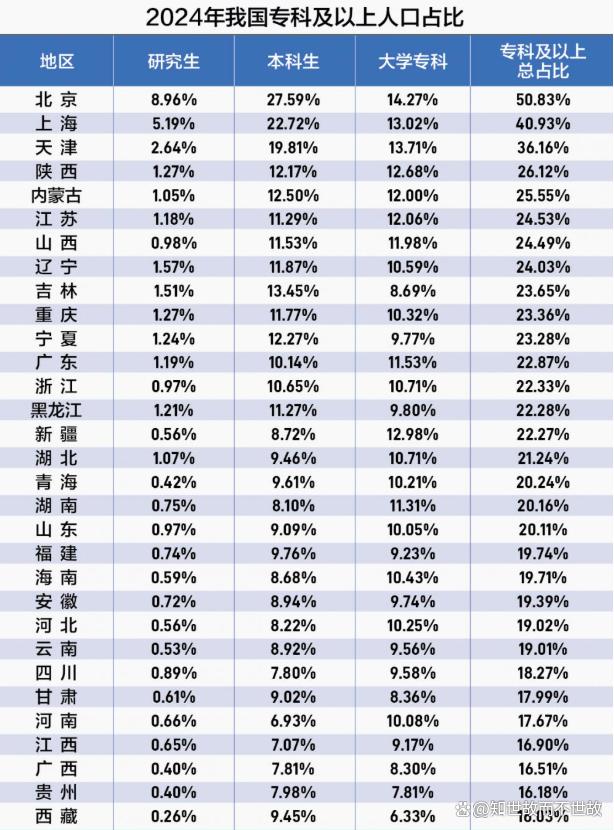

《中国统计年鉴(2025)》显示,2024年,中国拥有大学专科及以上学历的人口占比已达21.72%,相当于每五个中国人中就有一个“念过大学”。

01 数字背后:高等教育普及化

中国高等教育规模扩张的速度令人惊叹。1999年的大学扩招成为关键转折点,此后二十多年间,大学生数量迅猛增长。

2019年,中国高等教育毛入学率突破50%,进入普及化阶段;到2023年,这一比率首次突破60%。

目前,全国共有高等学校3119所,包括1257所普通本科学校、51所本科层次职业学校以及1562所高职(专科)学校。

这些学校共同支撑起4846万在校大学生的庞大教育体系。

高等教育在学总规模的扩大,意味着中国接受高等教育的人口已超过2.5亿人。这一数字背后,是中国世界最大规模高等教育体系的建成与完善。

02 学历版图:研究生突破1%的历史性跨越

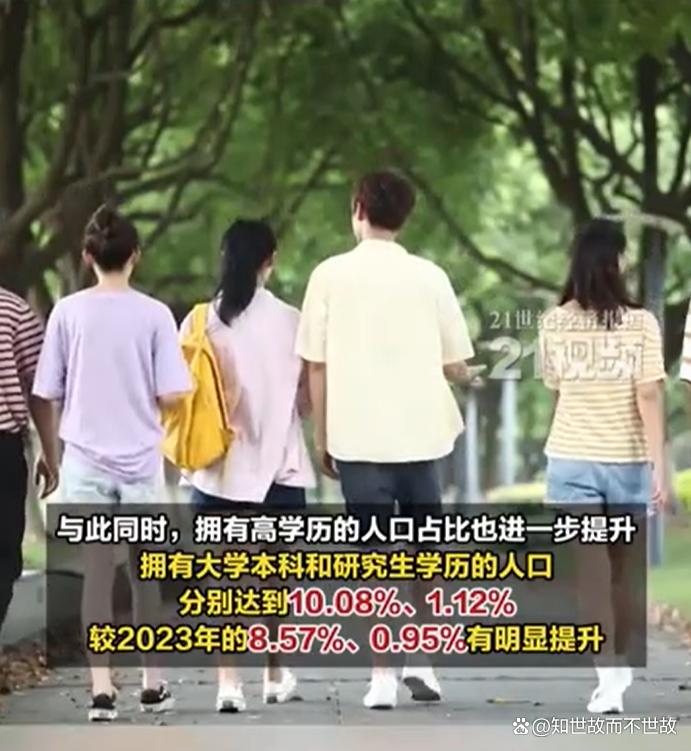

学历层次的提升同样引人注目。2024年,研究生人口在总人口中的占比达到1.12%,较2023年的0.95%有明显增长。

这意味着,每100个中国人中,至少有1人拥有研究生学历。

大学专科、大学本科和研究生人口在总人口中的占比分别达到10.53%、10.08%和1.12%。高学历人口占比的全面提升,标志着中国人力资源结构的重大转型。

区域分布上,高学历人口呈现出明显的地理集聚特征。北京、上海和天津的专科及以上学历人口占比排名全国前三。

北京的专科及以上学历人口占比已经超过50%,上海也首度超过40%,天津为36.16%。

研究生占比的数据更为突出:北京高达8.96%,上海突破5%,达到5.19%,天津为2.64%。这种分布不均的现象,也影响了高校毕业生的城市选择。

03 现实挑战:学历通胀与就业困境

随着大学生数量的增加,就业市场的学历要求也水涨船高。一位文化传播公司的HR透露:“我们公司之前对于专科生的接受度比较高,从2024年开始大多数岗位都要求本科及以上学历。”

这种现象并非个例。一家管理咨询公司的HR表示,他们现在招聘会适当降低单纯学历的筛选权重,更注重非学历因素,比如个人能力、性格、工作经验。

优质高等教育资源的稀缺加剧了竞争激烈程度。清华大学经济管理学院院长白重恩的研究发现,2021年,“一本”录取率平均只有12.4%。

河南低至7.8%,而北京高达30.5%。“211”高校平均录取率仅为5.0%,

广东低至2.7%,北京有14%。“985”高校的平均录取率只有1.6%。

这种区域差距催生了网络热议的“山河大学”现象,折射出中西部地区人均优质高等教育资源严重不足的现状。

04 价值重估:上大学还值不值?

当大学学历从稀缺变为普遍,一个问题自然浮出水面:上大学还值不值?

清华大学中国经济思想与实践研究院研究员吴舒钰认为,高等教育回报并未下降,但人才培养与市场需求之间存在结构性错配。

并非教育无用,而是学科设置滞后于市场发展。

清华大学社科学院教授李稻葵则指出,社会对教育回报的理解出现短期化现象。

“很多人忽视了教育带来的长期综合收益——不仅提升个人能力,也惠及家庭、组织以及下一代。”

研究表明,1978年-2020年间,中国的宏观教育回报率为20.7%,显著高于2019年国际货币基金组织所测算的中国经济5%的物质资本投资回报率。

当前中国高中、大学和研究生阶段的宏观教育回报率分别为27.1%、20.9%和21.6%,各阶段的教育回报率均超过了1978年-2020年的平均宏观教育回报率。

05 全球视野:教育如何对准真实世界需求?

教育内容与市场需求的错配并非中国独有。经济合作与发展组织(OECD)教育与技能主管安德烈亚斯·施莱歇尔指出,全球教育面临“日益严重的错配”——教育提供的内容与“世界真正需要的东西”之间存在差距。

他表示:“现在学生毕业很难找到好工作,而同时雇主告诉你,我们找不到拥有所需技能的人。”

这个问题“不在于系统的效率,而在于相关性”。

新加坡的“SkillsFuture”计划将个人视为学习的终身拥有者。北欧国家的教育改革则聚焦于“重新配置教育中的空间、时间、人员、技术和关系”。

在人工智能时代,这些改革举措“推动我们更深入地思考什么使我们成为人类”。

06 未来方向:从学历社会到能力社会

面对挑战,中国教育政策正在调整方向。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出,推动高等教育提质扩容,扩大优质本科教育招生规模。

中国教育科学研究院研究员储朝晖认为,“十五五”时期,中国高等教育要在教育观念、评价、管理等多个方向进行转变。

这一转变意味着高等教育发展的重点,不再是扩充数量,而是要真正以学生的成长发展需求作为衡量标准。

在就业市场,越来越多的大学生开始调整心态,强化自身竞争力。

一位油气储运工程专业的大四学生分享了他的策略:强化专业实操能力,积累行业实践经历,针对专业的细分方向积累专项知识,成为“小而专”的人才。

劳动年龄人口平均受教育年限提升到11.05年,新增劳动力平均受教育年限达到14年。

这些数字勾勒出一个正在发生的未来:大学教育成为中国年轻一代的标准配置,而非特权象征。

当学历成为普遍标配,能力与特色便成了新的赛道。

我们追求的不再是一纸文凭,而是在教育普及时代如何找到自己的独特座标,如何将知识转化为解决实际问题的能力。

本文来自于百家号作者:,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除