2014年春,杭州某公司办公室内,小红端起工位上的保温杯,喝下了一口味道异常的水。这已经不是她第一次感到不适——连续几天,饮用自己杯中的水后,她都出现了头晕、恶心的症状。

这一次,她直接吐了出来。杯子里那股诡异的腥甜味让她警觉起来。

她立即向公司主管报告了这一异常情况。公司调取了监控视频,画面中的一幕让她瞬间崩溃:同部门的男同事张某趁午休无人之际,偷偷拧开她的保温杯,往里面倒了不知名的液体。

01 事件全貌:从一杯水开始的噩梦

2011年12月12日,小红与杭州某公司签订了劳动合同,担任工程服务岗位。近三年的时间里,她是一名普通职员,与同事张某保持着正常的同事关系。

2014年5月5日,一切发生了改变。小红在工位上日常使用的保温杯内发现了疑似精液的液体。她当即向公司主管陈某报告,陈某迅速联系了高新派出所,并调取了公司监控视频。

次日,小红带着保温杯和监控视频到派出所报案。警方很快锁定了嫌疑人——小红的同事张某。

警方要求公司相关管理人员不得提前告知嫌疑人,以便公安机关直接审问。

然而,2014年5月8日晚,张某所属部门领导马某致电小红,表示自己已和张某就案件情况进行了交谈,并希望小红撤案,“给自己一点面子。”

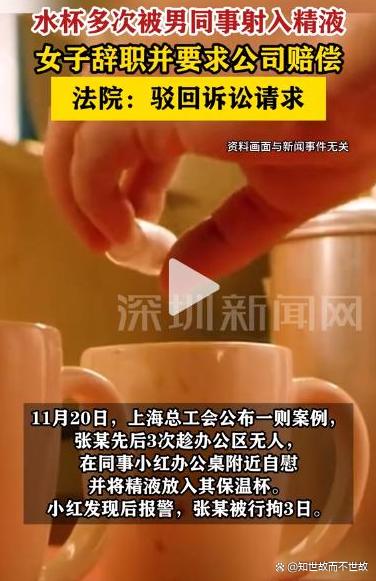

2014年5月9日,张某主动投案,他供述了一个令人震惊的事实:曾先后3次趁办公区内无人时,在小红办公桌附近自慰并将精液放置于她喝水的保温杯内。

02 各方回应:事件背后的不同立场

2014年6月11日,杭州市公安局滨江分局认定张某的行为系寻衅滋事,给予其行政拘留3日的处罚。

公司随后对张某作出了辞退决定。

但小红认为,作为受害者,她不仅要承受张某带来的精神伤害,公司管理人员马某的行为也给她造成了极大伤害。马某违背警察的保密警示,提前告诉嫌疑人,并要求她撤案。

2014年6月23日,小红提出辞职,并以公司未按照劳动合同约定提供劳动保护、劳动条件为由,要求公司支付解除劳动合同经济补偿17060元。公司拒绝支付相关经济补偿。

小红随后申请劳动仲裁,仲裁请求被驳回后,她诉至法院。

杭州市滨江区人民法院审理认为,张某的违法行为系其个人行为,公司是无法预料及控制该行为发生的。

法院指出,当小红向公司报告后,公司立即联系派出所,及时调取公司监控,在处理上并无不当。

03 法律困境:公司责任与个人行为的界限

法院在判决中详细阐述了法律观点:劳动保护是用人单位为了保障劳动者的生命安全和健康,防止劳动过程中事故的发生,减少职业危害而采取的措施。

《女职工劳动保护特别规定》及有关妇女权益保护的相关法律法规中虽然对“预防和制止对女职工的性骚扰是用人单位的义务”作出了规定。

但并非在用人单位工作场所发生的一切违法事项均属于用人单位未提供劳动保护、劳动条件。

马某作为部门领导,当知晓其下属张某有可能发生违法事件而电话联系小红,“亦符合常理”,即使其言语有不当之处,也不能得出马某存在向张某通风报信等阻碍公安机关调查案件的不法行为。

此外,马某的行为也不代表公司对该事件的处理。

最终,法院认为小红主张公司存在未按照劳动合同约定提供劳动保护、劳动条件,并存在违反法律、行政法规强制性规定等情形,导致其辞职而主张补偿金,无事实根据及法律依据,不予支持。

04 类似事件:水杯投放异物的法律审视

向他人水杯投放异物的事件并非个例。2022年6月12日,上海外国语大学一名女生在图书馆内,被男生尹某某趁其离开座位之际,向咖啡杯中投放了半片牛磺酸泡腾片。

2023年,中国科学院上海有机所也发生一起类似事件,一男子向女生杯中投放体液,因涉嫌寻衅滋事被上海警方行政拘留。

省人大代表、四川瀛领禾石律师事务所管委会主任曾文忠指出,投放异物的行为是否构成犯罪,以及可能构成何种罪名,要根据投放物的属性以及行为人积极追求的后果来定罪。

曾文忠表示,如果行为人想要下的是催情药物,具有让女生催情的主观意图,但实际上药物并没有这个功能,根据主客观相一致的原则,涉事男生的行为构成强奸罪未遂。

如果行为人一开始就不是为了强奸,而是想让女生当众出丑,以此达到损害当事女生名誉的目的,那该男生就涉嫌强制猥亵、侮辱罪。

05 职场安全:性骚扰防治的未竟之路

这起事件引发了公众对职场性骚扰防治的深入思考。法院在判决中承认,用人单位有预防和制止对女职工性骚扰的义务。

但这并不意味着在用人单位工作场所发生的一切违法事项均属于用人单位未提供劳动保护、劳动条件。

从公司角度来看,张某的行为具有隐蔽性、突发性,公司无法提前预见或控制。公司在接获报告后,第一时间联系警方并配合调查,调取监控,未有任何包庇行为。

这起案件在社交媒体上引发了争议,网友们观点不一。部分网友认为,公司在发现张某的行为后马上报了警,也开除了他,该做的都做了,再让公司给员工的违法事儿赔钱,实在没道理。

也有网友觉得,公司不能等出事了才管,平时就该做好预防。办公室是不是有监控死角?员工在干坏事的时候公司咋没早点发现?

公司无法预料及控制员工个人违法行为的发生,法院在判决书中这样写道。但看着小红离去的背影,我们不禁要问:预防不了个体恶行,是否就意味着用人单位已经尽到了全部责任?

在越来越多的类似事件曝光后,职场环境的安全保障边界到底在哪里?或许,这不只是法律的责任划分问题,更是企业文化与道德防线的重建课题。

本文来自于百家号作者:,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除