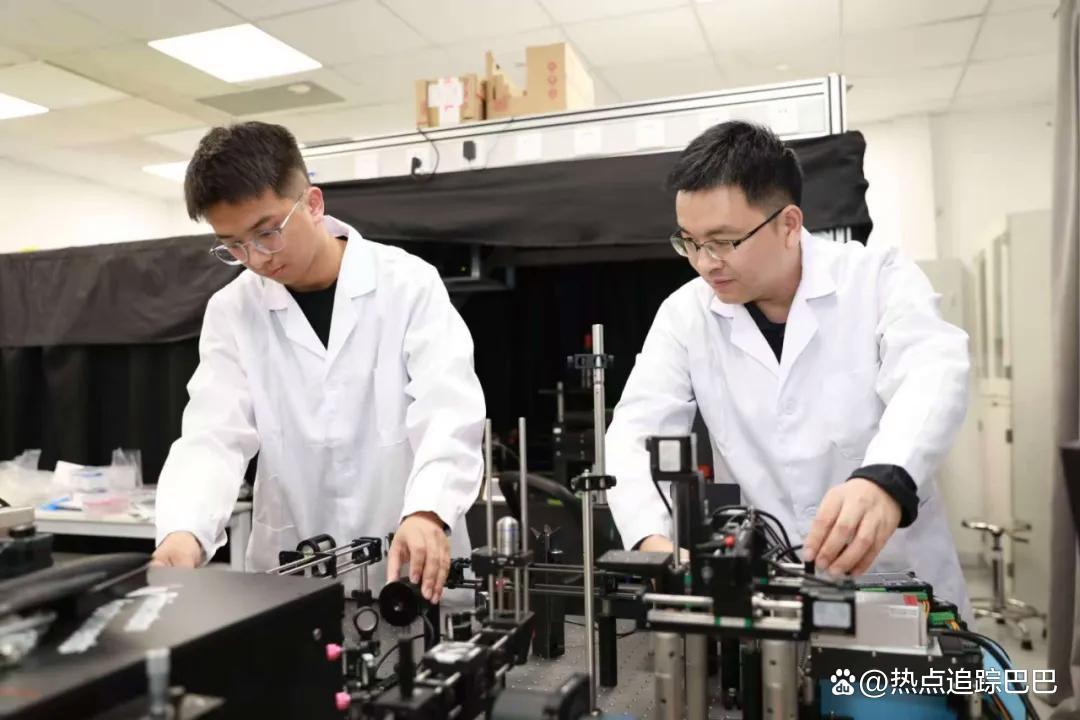

11月20日,清华大学深圳国际研究生院副教授韩三阳团队与合作者发布了最新的研究成果:团队为稀土纳米晶设计了一件独特的“能量转换外衣”,将能量高效传递给稀土纳米晶的有机分子界面,为解决电致发光器件中的研究和应用难题创造了新的突破口。

清华大学研究团队这项为稀土纳米晶穿上“能量转换外衣”的突破,确实非常振奋人心。它解决了一个困扰学界多年的核心难题,让稀土纳米晶的发光潜力得以释放。

一、稀土纳米晶的独特价值与困境

稀土纳米晶,特别是镧系掺杂纳米晶,本身具备许多优异的发光特性:

· 纯净的色彩:能发出谱线非常窄的光,颜色纯正,这对于实现高质量、广色域的显示技术至关重要。

· 出色的稳定性:具有较高的发光稳定性,寿命长,能保证器件长时间可靠工作。

· 丰富的颜色:通过改变内部掺杂的稀土离子(如铽Tb³⁺发绿光,铕Eu³⁺发红光,钕Nd³⁺发近红外光)的种类和浓度,可以实现从可见光到近红外光全波段的光谱调控,且无需改变器件本身的结构。

然而,这些优点却被一个致命的缺陷所束缚:稀土纳米晶本身是绝缘的。这意味着电流无法直接注入其中,就像一颗璀璨的“绝缘宝石”,空有发光潜力,却难以在需要通电的现代光电设备(如LED、OLED显示器)中被有效“点亮”。这严重限制了它的产业化应用。

二、突破的核心:“能量转换外衣”

清华大学韩三阳副教授团队与合作者创新性地提出了 “有机-无机杂化” 策略。他们不再执着于直接让电流“闯过”绝缘的纳米晶,而是巧妙地设计了一种功能化的有机分子作为“能量转换外衣”,披在纳米晶表面。

这套“外衣”的工作原理如下表示意:

1. 捕获电能:有机配体在电场作用下率先捕获电子和空穴,形成“电生激子”。 “外衣”负责接收电流。

2. 能量转换:激子发生超快的“系间窜越”,能量形式发生转换,效率高达98.6%。 “外衣”将电能高效转化为适合传递的能量形式。

3. 能量传递:转换后的能量通过界面,以高达96.7%的效率传递给纳米晶内的稀土离子。 “外衣”将能量“接力”给纳米晶。

4. 发出亮光:稀土离子获得能量后,发出纯净、鲜艳的特征光。 纳米晶被成功“点亮”。在实验中,采用该技术的纯绿色电致发光器件,外量子效率达到了5.9%,比没有“外衣”的器件提升了76倍。

三、未来的应用前景

这项突破性技术为稀土纳米晶打开了广阔的应用天地:

· 下一代显示技术:未来手机、电视的屏幕色彩将更鲜艳、更逼真,功耗也可能更低。更重要的是,实现全彩显示可能不再需要复杂的三色像素结构,大大简化生产工艺。

· 近红外器件:例如,在人体健康监测中,搭载稀土纳米晶的微型设备可能通过近红外光无创地检测血糖、血氧;在通信领域,可能用于开发新的光通信技术。

· 生物医疗与农业:在生物成像方面,稀土纳米晶可作为安全的造影剂;在肿瘤治疗中,也有潜力用于光动力疗法等。团队还展望了其在农作物补光上的应用,特定波长的光或许能促进植物生长。

以上信息能帮深入了解稀土纳米晶的用途和这次突破的意义。如果你对其中某个具体的技术细节或应用场景特别感兴趣,欢迎探讨。

本文来自于百家号作者:,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除