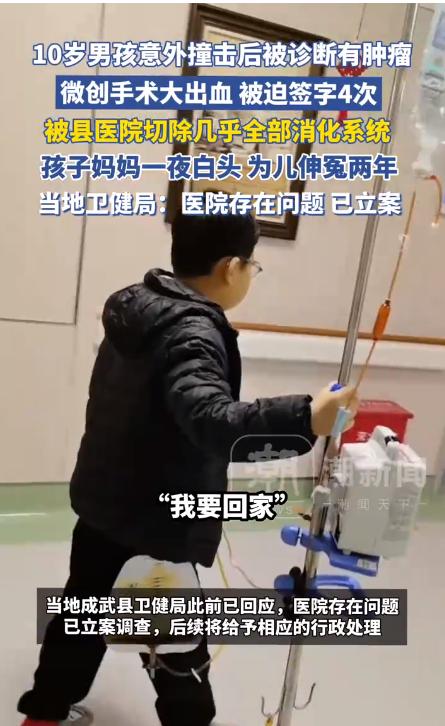

10岁男孩因手术失误失去80%消化系统,终身依赖高价营养液,这场本可避免的医疗事故暴露了从判断失误到预警失效的多重系统漏洞。山东省紧急出台新规强化手术安全,但破碎的人生已无法重来。

在山东某三甲医院的重症监护室外,王女士握着儿子小杰的病历瑟瑟发抖——那份写着"全胃切除+空肠部分切除"的手术记录,本该是治疗先天性幽门狭窄的常规手术,却因一场匪夷所思的医疗失误,永远改变了这个10岁男孩的人生。这场涉及多个器官不可逆损伤的医疗事故,揭开了一场关于手术安全管理的深刻反思。

从微创到开腹的致命转折

根据医院通报,手术原计划采取腹腔镜微创方式松解肥厚的幽门环肌。但在手术进行42分钟后,主刀医生发现"局部组织粘连严重",临时决定转为开腹手术。正是这个常规操作中的非常规转换,埋下了灾难的种子——手术记录显示,由于解剖结构辨识错误,医生误将供应胃部和部分小肠的血管当作"异常增生组织"结扎,导致相关器官缺血坏死,最终被迫切除80%的消化系统。

医疗系统的"多米诺骨牌"

更令人震惊的是,这场悲剧暴露出一系列系统性漏洞:麻醉记录显示患者血压曾骤降至50/30mmHg并持续18分钟,却未触发应急机制;病理科在快速冰冻切片检查时,将正常的肠系膜淋巴结误诊为"恶性肿瘤浸润";甚至术后6小时才有人发现引流袋里出现本不该有的消化液。医疗专家分析,如果任何一个环节的预警机制发挥作用,都可能避免最终惨剧。

终身依赖肠外营养的代价

现在的小杰只能通过颈静脉插管输入营养液维持生命,这种称为TPN(全肠外营养)的治疗方式,每年费用高达15万元,且伴随肝功能损害、导管感染等风险。北京儿童医院营养科主任指出:"儿童长期TPN的10年生存率不足60%,且青春期发育会受限。"更残酷的是,由于剩余肠道长度不足30厘米,小杰永远失去接受肠移植手术的资格。

医疗安全防线的重建之路

该事件已促使山东省卫健委启动"手术安全强化月",重点整治术中变更审批流程。新规要求:任何超出术前讨论范围的操作必须经三位副主任以上医师现场确认;所有冰冻病理诊断需双人复核;建立"生命体征红色警戒线"自动报警系统。但这一切对小杰而言都已太迟——他那被装在标本袋里的胃部组织,成了中国医疗质量建设路上最刺眼的警示牌。

作者声明:作品含AI生成内容本文来自于百家号作者:成哥看世界,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除