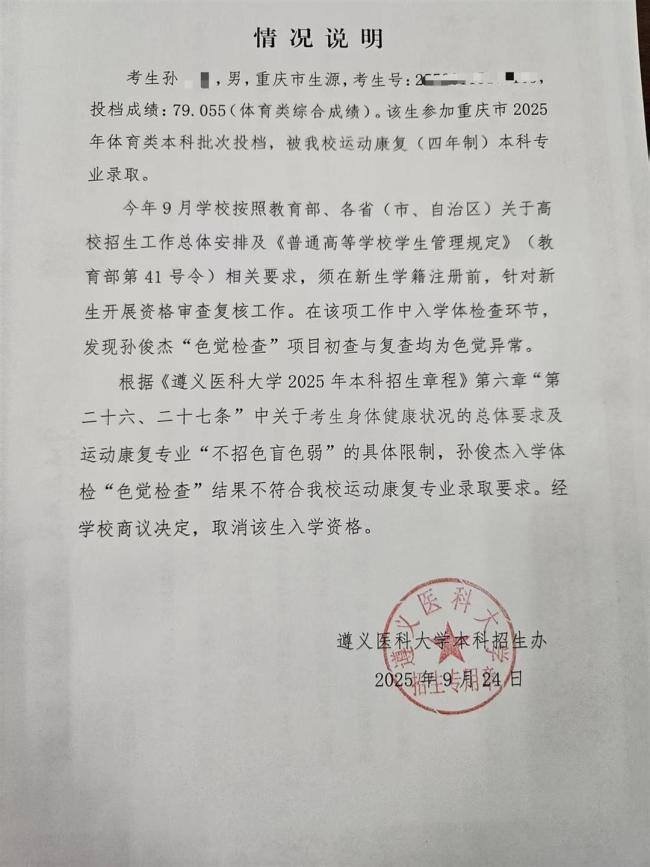

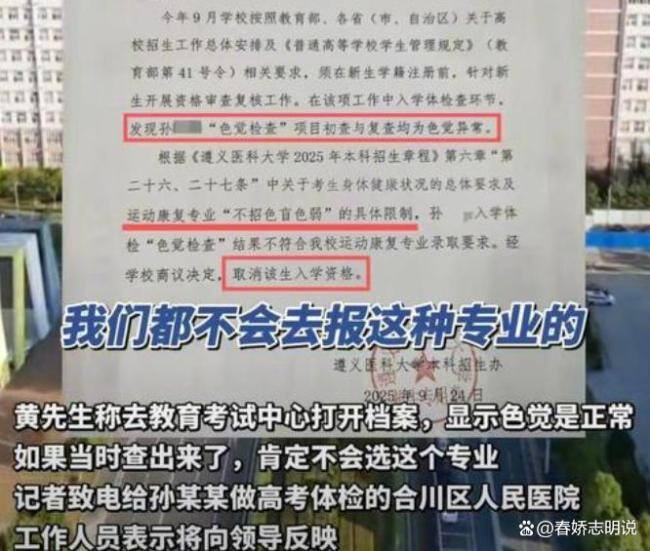

高考录取通知书到手那天,孙某某在老家院子里放了鞭炮。502分,体育专项87分,他成了村里第一个考上本科的体育特长生。然而入学仅十天,一纸退学通知让他从“准医学生”变回复读生——大学复查发现他有色弱,不符合运动康复专业“不招色盲色弱”的规定。而他的高考体检报告上,清清楚楚写着“色觉正常”。

这场以颜色为界线的淘汰悄然完成。问题在于高考体检为何没拦住,为什么等到学生跨进校门才被“清退”。当一个孩子的未来在两种体检结果的缝隙中坠落,我们该责问谁?

高考体检与大学入学体检看似同一道关卡,实则两套标准。前者是粗筛,后者是精查。高考体检常在县级医院进行,使用基础色觉图,医生几秒内判断“正常”或“异常”,流程快、成本低。而大学复查,尤其医学类专业,采用更敏感的测试方法,如色相排列或色盲镜,能识别出轻度色弱。孙某某的案例并非孤例。重庆巫山一名学生同样因高考体检“正常”、入学后被查出“色弱”而退学,最终法院判决体检医院赔偿5万元。这些事件指向同一个漏洞:高考体检的“合格”,不等于专业录取的“保险”。

背后的问题是责任链条的断裂。高校依章办事,无可指摘;考生填报志愿时也未隐瞒。真正的问题在于,承担高考体检的机构是否尽到了应有义务?对于报考医学、体育、化工等高风险专业的考生,体检医生是否按规范进行了“增多图幅”的精细检查?司法判例已给出答案:若未履行专业注意义务,体检机构需承担赔偿责任。但赔偿无法弥补一年青春。许多家庭直到退学才意识到,某些专业对色觉的要求写在招生章程里,却从未被主动提醒。

制度的缝隙正在吞噬个体命运。目前全国尚无统一的体检数据共享平台,高考体检结果与高校复查脱节,学生成了信息孤岛上的牺牲品。法律能事后追责,但无法前置止损。真正的改革应是将专业限制性体检纳入志愿填报前的强制核查环节,由教育与卫健部门共建标准、互通结果。考生也应提高警惕:若目标专业对色觉有要求,即便高考体检显示“正常”,也应自费到三甲医院做一次专项复检。

教育的公平始于信息的透明。当一个孩子因辨不清红绿而失去学位,我们不该只说“规则如此”。真正的规则是不让任何人倒在看不见的门槛上。

本网通过AI自动登载内容,本文来源于:热搜冷读人,仅代表原作者观点和立场,本站仅做信息存储供学习交流。