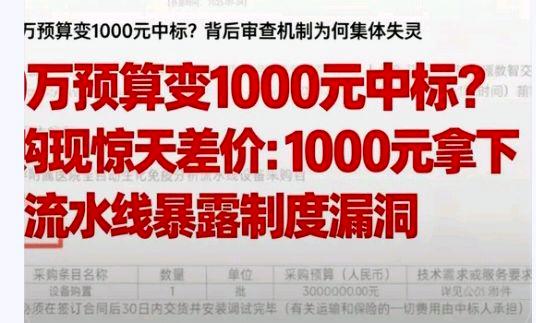

300万预算的医疗设备竟以1000元中标?这起政府采购异常事件引发对流程监管、设备质量及市场公平的深度质疑。官方已暂停采购并展开调查,真相亟待揭晓。

10月15日,江西中医药大学通报其附属医院全自动生化免疫分析流水线设备采购项目出现“300万元预算,1000元中标”异常情况,已暂停采购并会同相关部门调查。

这起“300万预算,1000元中标”的事件确实反常得令人匪夷所思,迅速引发了公众对政府采购流程的广泛质疑。我们来深入分析一下这一事件的几个核心层面:

一、事件核心梳理

· 项目内容: 江西中医药大学附属医院计划采购一套 “全自动生化免疫分析流水线设备”。这是医院检验科用于血液、体液等样本进行高效、精准检测的核心大型设备,技术复杂、价值高昂。

· 异常情况: 项目预算为300万元人民币,但中标公示金额仅为1000元人民币。

· 当前进展: 江西中医药大学已发布通报,暂停本次采购活动,并会同政府采购办等相关部门进行调查。

二、为何“匪夷所思”?—— 背后的疑点与可能性分析

这种巨大的价格差异在正常的商业逻辑和政府采购法规下是完全不合常理的,公众和专家的质疑主要集中在以下几点:

1. “白菜价”中标,违背基本市场规律

一套全自动生化免疫流水线,通常由样本处理系统、生化分析仪、免疫分析仪等多个模块组成,涉及精密机械、光学、软件和试剂系统。其研发、生产和维护成本极高,市场价格从数十万到数百万元不等。1000元的价格甚至连一个零配件都买不到,这严重违背了市场价值规律。

2. 触及政府采购法规的“红线”

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,投标价格异常偏低,可能影响商品质量和诚信履约的,评标委员会应当要求投标人在合理期限内作出书面说明并提供相关证明材料。如果无法证明其报价的合理性,应被视为无效投标。

· 核心疑问: 评标委员会在评审时,为何没有对这份1000元的报价启动“低价审查程序”并将其否决?是评审流程出现了重大疏漏,还是背后有其他隐情?

3. 几种可能的解释(但都难以自圆其说)

尽管事件反常,业内还是提出了一些推测,但每一种都面临严峻的挑战:

· 可能性一:投标人操作失误。 投标人员在填写报价时,可能漏写了数字(例如,原本是1,000,000元误写为1000元)。这是理论上最简单的解释。但作为专业的投标方,犯下如此低级的错误且在开标后未及时提出,可能性较小。

· 可能性二:恶意投标或“围标”“串标”的工具。 在一些不规范的招投标中,会有公司以极低价格投标,其目的并非中标,而是作为“陪跑”角色,扰乱正常秩序,协助特定投标人中标。1000元的报价在此情境下,起到了“搅局”或完成投标家数要求的作用。

· 可能性三:后续高额捆绑消费的“诱饵”? 有人猜测,这可能是类似“打印机便宜,墨盒昂贵”的商业模式。即设备本身低价甚至免费提供,但通过捆绑销售后续昂贵的试剂、耗材和维护服务来盈利。然而,政府采购项目通常对这类行为有严格限制,合同会明确要求“专机专用”,不能强制绑定某一品牌的试剂。而且,1000元的价格依然低到无法理解。

· 可能性四:系统录入或公示错误。 是否存在采购网站在数据录入或公示时,误将300万的项目金额写成了1000元?这种可能性存在,需要官方调查确认。

三、网友为何反应强烈?—— 事件折射出的深层忧虑

网友的“匪夷所思”背后,是对公共资金使用效率和公平性的深切关注:

1. 公共财政资金的浪费与漏洞: 政府采购花的都是纳税人的钱。如此儿戏的中标结果,让人怀疑采购流程的严肃性和监管的有效性,是否会导致“劣币驱逐良币”,让真正有实力的企业寒心?

2. 医疗设备的质量与患者安全: 如果真以1000元的价格采购了300万级别的医疗设备,其质量、精度、稳定性和售后服务如何保障?这直接关系到检验结果的准确性,进而影响医生的诊断和患者的治疗安全,后果不堪设想。

3. 对招投标公平环境的破坏: 事件严重破坏了市场竞争的公平环境。如果这种异常投标能够成功,将是对所有按规则行事的企业的不公,助长投机取巧的风气。

总结与展望

江西中医药大学能够迅速回应,暂停采购并启动调查,是负责任的第一步。接下来的调查必须透明、深入,并回答以下几个关键问题:

· 1000元报价的具体原因是什么? 是失误、恶意,还是其他?

· 评标委员会在评审过程中是否履行了法定的审查职责?

· 整个采购流程是否存在违规操作?

这一事件再次为公共采购敲响了警钟。它表明,完善制度设计、强化过程监督、压实评审责任、确保信息透明,是防止此类“匪夷所思”事件发生、守护公共资金安全和市场公平秩序的根本所在。公众正拭目以待一个清晰、公正的调查结果。

本文来自于百家号作者:热点追踪巴巴,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除