当一个公众人物的私人悲剧被推上舆论审判台,我们看到的往往不是真相,而是一场以“关心”为名的集体围观。真正的安息不仅在于墓碑前的鲜花,更在于身后世界的沉默与体面。

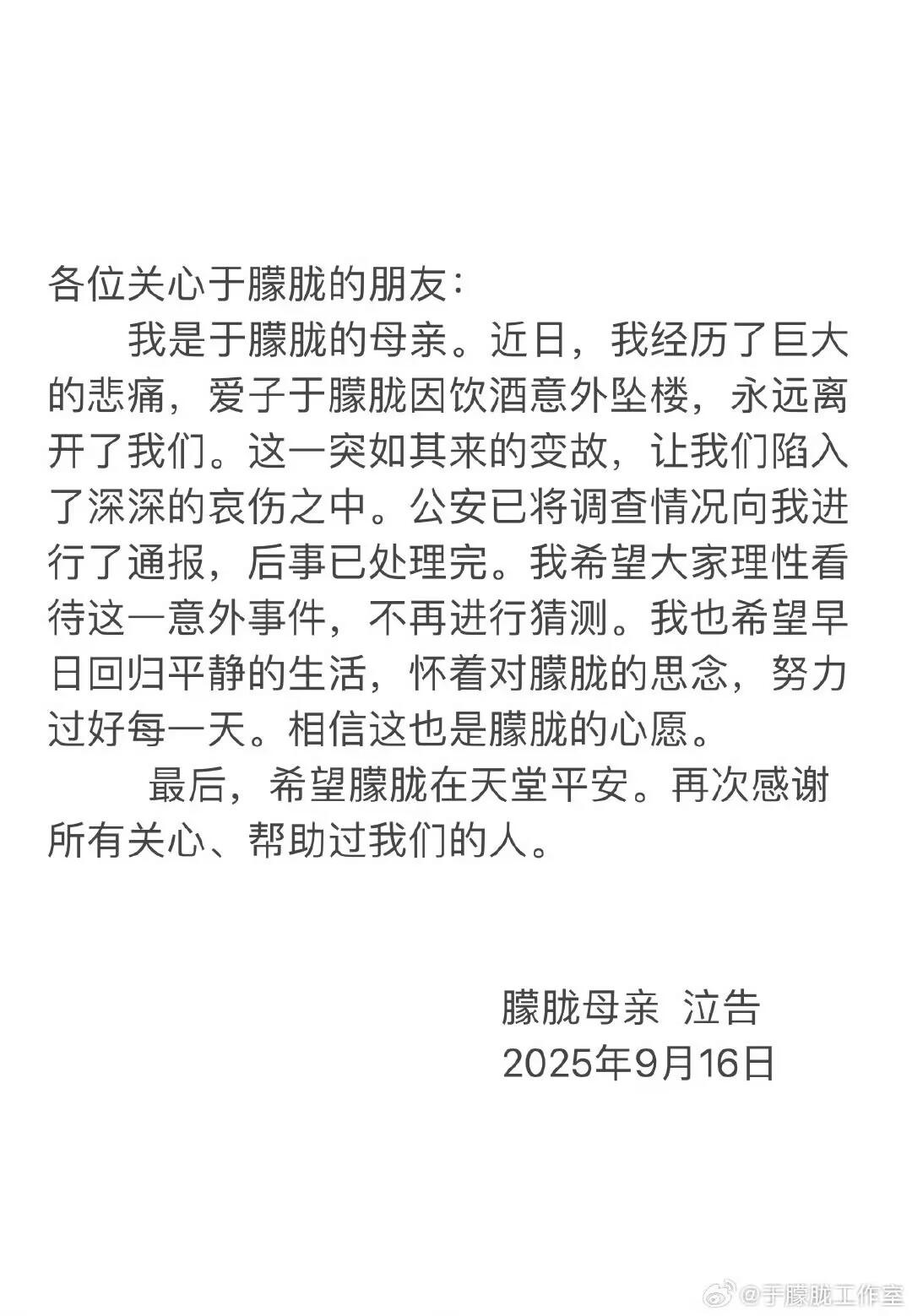

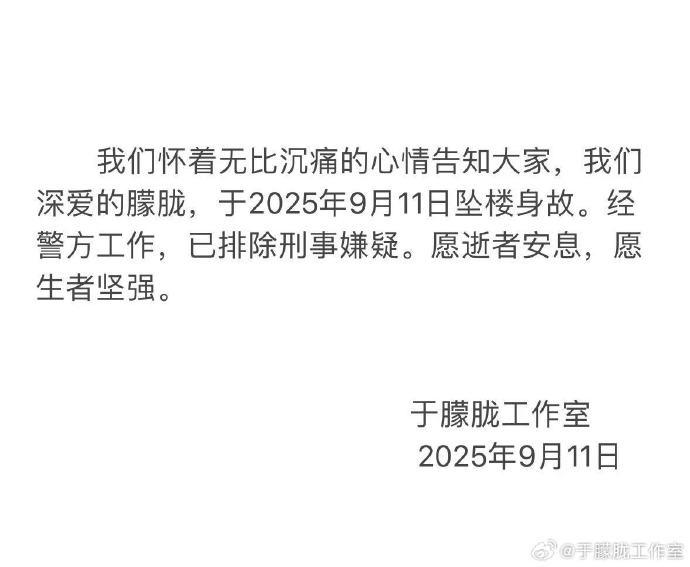

2025年9月16日,一条声明让无数人停下了手里的事。于朦胧的母亲通过工作室证实,儿子因饮酒意外坠楼,已离世。警方调查结束,后事已料理完毕,家人希望公众不再猜测,愿回归平静。

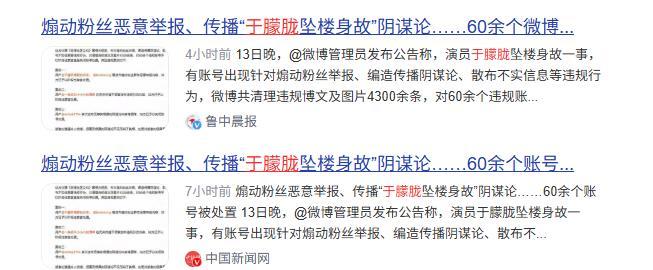

这则消息像一块沉入水中的石头,表面波澜不惊,实则激起层层暗流。很快,网络上出现了各种声音:有人追问事发当晚的聚会细节,有人扒出他参演节目的撤档时间,有人翻出工作室注销的记录,甚至有人将毫不相关的合照当作“证据”,指向某个莫须有的“密会现场”。宋伊人、程青松等圈内人被牵连,沉默被视为心虚,回应又被说成表演。

这不是第一次,也不会是最后一次。

当一个公众人物的私人悲剧被推上公共舆论的审判台,我们看到的往往不是真相,而是一场以“关心”为名的集体围观。于朦胧的离世,像一面镜子,照出我们在信息时代对他人痛苦的消费方式——迅速聚焦、过度解读、反复咀嚼,直到情绪耗尽,再转向下一个热点。

但问题在于:我们有没有权利这样做?

大S去世时,妹妹小S发布的一段热舞视频被全网指责“不孝”;胖猫跳江后,其姐姐公开聊天记录,引发对女友谭某的网暴,最终警方证实两人关系真实,无诈骗行为;姜萍被捧为“数学天才”,又因规则争议被贬为“造假少女”——这些事件背后,都有一个共同的逻辑:我们急于下结论,急于站队,急于在信息碎片中拼凑出一个“故事”,哪怕这个故事是以牺牲他人尊严为代价的。

公众人物的确生活在聚光灯下,但这不意味着他们的私人生活可以被无限解剖。他们的情感、健康、家庭关系,本应属于私人领域,除非涉及公共利益,否则不应成为全民讨论的对象。可现实是,每一次悲剧发生,我们总在追问“到底发生了什么”,却很少问一句:“我们这样追问,会不会让活着的人更痛?”

媒体在这其中扮演了复杂角色。有些报道为了流量,刻意放大疑点,制造对立;有些自媒体直接编造“17人密会”“女大佬操控”等离奇情节,把一场意外变成悬疑剧。这种“新黄色新闻”不追求真相,只追求点击。它们知道,情绪比事实更有传播力,猜测比沉默更吸引眼球。

而平台呢?内容一旦发酵,删帖滞后,举报无门,算法反而助推争议话题。一条未经核实的猜测,可能在几小时内被转发数万次。等到真相浮现,伤害早已无法挽回。

更值得警惕的是,我们每个人都是这场围观的一部分。一次转发,一句评论,一个“我觉得不对劲”的判断,都可能成为压垮家属的最后一根稻草。我们以为自己只是“关注”,实则已参与其中。网络暴力从来不是某一个人的错,而是集体冷漠与好奇合谋的结果。

那么,我们能做什么?

首先,媒体需要回归专业。新闻不是情绪出口,而是事实载体。在信息不完整时,克制比发声更重要。与其抢发“独家”,不如等待权威通报;与其挖掘隐私,不如关注事件背后的公共议题,比如心理健康、饮酒安全、艺人工作压力等。

其次,平台应承担更多责任。对明显失实、煽动性内容,应建立快速响应机制,限制传播,而非等舆情失控后再补救。算法也应优化,减少对争议话题的过度推荐。

更重要的是,我们作为普通人,要学会“不看”。不是冷漠,而是尊重。有些痛苦不需要被围观,有些答案不必被追问。当一个家庭说“请让我们安静”,我们就该安静。这不是否定监督,而是守住边界——对逝者的尊重,对生者的体谅,本就是文明社会的底线。

于朦胧走了。他最后一条动态停留在9月10日晚上,平静如常。没有人知道那几个小时里发生了什么,或许永远不会有完整答案。但也许,有些事本就不该被拆解成线索,不该被拼成阴谋。

我们总说“愿逝者安息”,但真正的安息,不仅在于墓碑前的鲜花,更在于身后世界的沉默与体面。当悲剧发生,比起追问“为什么”,或许我们更该学会说一句:“我知道这很难,我在这里,但我不打扰。”

这才是对生命,最深的敬意。

本文来自于百家号作者:每日沸点,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除