从包容‘烦死了’表情包到拒绝‘孙悟空林黛玉CP’,六小龄童的态度揭示了经典IP在数字时代的矛盾:科技赋能传播却需警惕过度解构。守护角色内核与精神价值,才是创新不可逾越的底线。

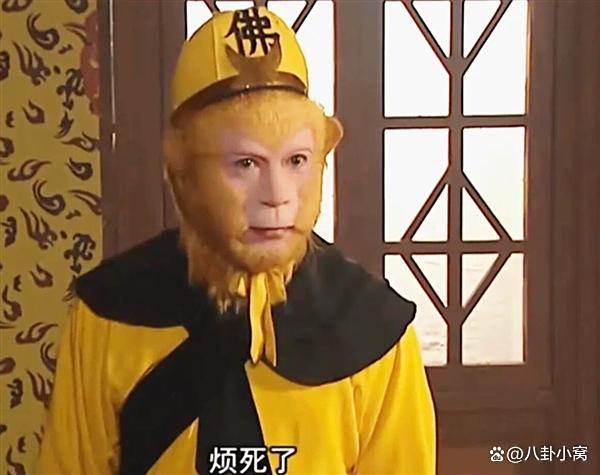

“大家能一乐挺好的。”这句看似轻描淡写的回应,出自86版《西游记》孙悟空的扮演者六小龄童之口,针对的是网络上拥有超过2.3亿次使用的“孙悟空烦死了”表情包。他甚至进一步感慨,“现代科技可以让《西游记》更好”,并积极拥抱《敢问路在何方》3D电影与《黑神话:悟空》等技术创新。然而,当话题转向“孙悟空与林黛玉CP”这类跨界组合时,这位“美猴王”的态度却骤然收紧,明确表示拒绝任何可能歪曲角色内核的商业邀约,认为“谈婚论嫁不合适”。这种冰火两重天的反应,绝非简单的个人喜好,它尖锐地撕开了中国经典IP在数字化时代面临的深层矛盾:在年轻化传播的狂潮中,我们究竟该为文化遗产划定怎样的伦理红线?

六小龄童对“烦死了”表情包的包容,无疑是其对数字时代文化传播逻辑的一种深刻认知与豁达接纳。这个表情包,源于《西游记续集》中孙悟空对猪八戒“吃吃吃”的无奈吐槽,其夸张的肢体语言和魔性台词,被年轻一代截取、制作、传播,迅速裂变为一个现象级的文化符号。这并非对经典的亵渎,而恰恰是数字原住民以其特有的解构与重构方式,将经典形象融入日常语境,赋予其新的生命力。这是一种“玩梗”式的文化参与,让《西游记》以更接地气、更具互动性的姿态,触达并影响着Z世代。六小龄童在杭州“美猴王书屋”揭牌仪式上,再次强调“现代科技可以让《西游记》更好”,并提及与好莱坞特效团队合作的3D电影,以及《黑神话:悟空》中“动态猴毛系统”等技术突破,这都印证了他对科技赋能经典、拓展美学维度的开放态度。

然而,当“孙悟空与林黛玉CP”的荒诞组合浮出水面时,六小龄童的“文化守护者”本能被彻底激活。他坚决抵制,并非出于对创新的排斥,而是对经典角色核心价值被稀释甚至扭曲的深切忧虑。孙悟空,作为中华文化中忠诚、勇敢、反叛、不屈的化身,其形象凝结了数代人的集体记忆与精神寄托。将他与《红楼梦》中多愁善感的林黛玉强行“拉郎配”,不仅在叙事逻辑上显得荒谬,更可能在深层文化意义上,消解孙悟空所代表的阳刚、坚韧与抗争精神,将其简化为一种廉价的、博眼球的商业噱头。这种“跨时空CP”的出现,无疑触及了经典IP改编的伦理底线,即对角色内核的尊重与坚守。正如许多文化评论家所指出的,过度商业化和无序解构,可能导致IP的“文化贴现”,使传统文化的多义性被稀释,最终沦为消费主义的符号。

那么,经典IP的现代演绎,其伦理边界究竟何在?我们必须从三个维度进行审慎界定。

首先,角色内核是否被扭曲? 孙悟空的忠诚信仰、反叛精神和对正义的执着,是其千年不朽的文化基因。任何改编都应尊重并传承这些核心价值,而非随意篡改或颠覆。当一个IP的核心精神被抽离,它便失去了灵魂,沦为徒有其表的空壳。

其次,创作意图是否尊重原著? 无论是戏谑、致敬还是商业开发,都应以理解和尊重原著精神为前提。过度消费或利用经典符号进行肤浅的拼凑,不仅是对原著的不负责任,更是对受众情感的漠视。例如,一些IP改编作品为了迎合市场,强行加入与原著精神相悖的情节或人物,最终导致“两头不讨好”,既失去原著党支持,也未能吸引新观众。

最后,商业动机是否压倒文化价值? 在追求经济效益的同时,文化传承的使命感不应被遗忘。盲目的商业化,若不以深厚的文化内涵为基石,可能导致IP的空心化,最终损害其长远价值。正如《法治日报》所强调的,IP出海不仅要靠市场热度,更需法律护航,强化知识产权布局,避免侵权和过度商业化带来的负面影响。

经典IP的传承与创新,是一场在钢丝上跳舞的艺术。我们既要拥抱科技带来的传播活力,让经典以更年轻、更多元的方式触达受众,也要警惕过度商业化和无序解构对经典造成的伤害。为经典IP划定一条清晰的红线,守护其精神内核,是每一位文化参与者的共同责任。这不仅关乎《西游记》的未来,更关乎中华优秀传统文化在数字时代的生命力。唯有在尊重与创新之间寻得微妙平衡,齐天大圣才能真正从荧屏走向全宇宙,而其精神魅力不减反增,长久闪耀。捍卫经典,即是守护我们的文化之根,也是为未来文明叙事奠定坚实基石。毕竟,一个没有底线的创新,最终只会走向虚无。

本文来自于百家号作者:每日沸点,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除