42岁相声演员修明炎因糖尿病并发症离世,他的"视觉相声"创新了传统艺术形式。在娱乐多元化的今天,传统艺术如何跨越时代断层?数字化赋能、跨界融合与教育渗透或是破局关键,而艺术家健康问题更敲响行业警钟。

2025年9月13日下午5点,北京大学医院的白炽灯管在寂静中发出细微嗡鸣,却无法掩盖一个令人心碎的事实:42岁的相声演员修明炎,因糖尿病并发症导致心脏衰竭,英年早逝。这位曾以一张“蔫坏”的脸、一身张弛有度的捧哏功力,在嘻哈包袱铺的舞台上为我们带来无数欢声笑语的艺术家,就这样戛然而止了他的喜剧人生。他的离去,不仅让《黄鹤楼》《智取威虎山》等经典作品仿佛蒙上了一层淡淡的愁绪,更让人们在扼腕叹息之余,不禁深思:在娱乐形式日益多元化的今天,相声这类承载着深厚文化底蕴的传统艺术,究竟该如何跨越时代的断层,延续其独特的文化生命力?这绝非一个简单的怀旧命题,而是一场关乎文化基因存续的硬仗。

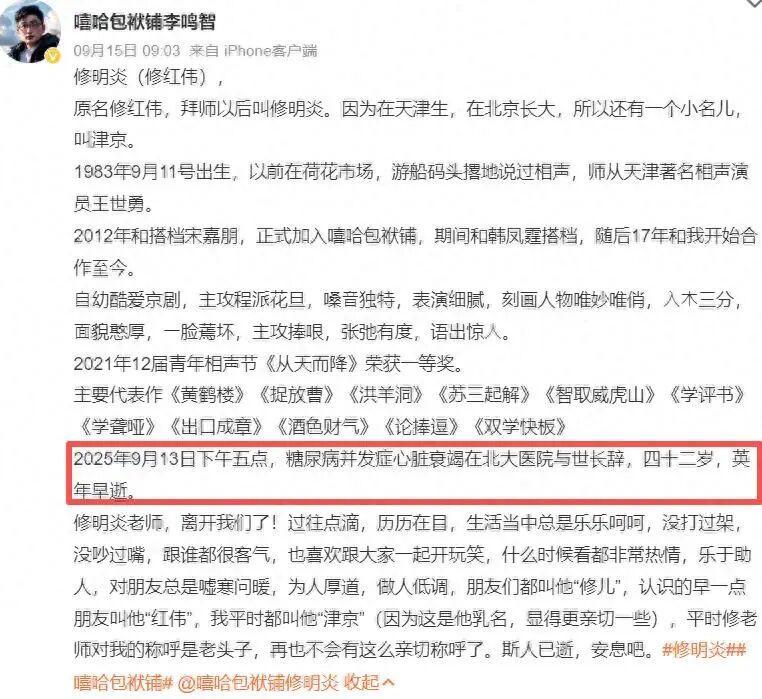

修明炎的故事,是传统艺术工作者在新时代坚守与创新的一面镜子,折射出无数幕后英雄的挣扎与辉煌。他原名修红伟,1983年9月11日生于天津,长于北京,因此得了个亲切的乳名“津京”。他自幼浸润于京剧程派花旦的婉转唱腔,嗓音独特,表演细腻,若循此道,或可成为又一李世济。然而,命运的转折发生在20岁那年,他拜入天津著名相声演员王世勇门下,从此与相声结缘。从天津荷花市场、游船码头的“撂地”说相声,那段磨砺技艺的岁月,到2012年与搭档宋嘉朋正式加入嘻哈包袱铺,再到2017年与李鸣智合作至今,并凭借作品《从天而降》荣获第12届青年相声节一等奖,他用自己的才华和不懈努力,在传统与现代之间搭建了一座桥梁。他独创的“视觉相声”,更是将传统相声中对“说”的依赖,巧妙地融入了丰富的形体动作,通过夸张的表情和精准的肢体语言,将人物的窘态、惊讶或滑稽感表现得淋漓尽致,使得喜剧效果更为直观、更具冲击力。即便是不熟悉传统语境的年轻观众,也能迅速捕捉到笑点。这正是传统艺术在坚守核心精髓的同时,通过形式创新与现代审美有效融合的生动例证。然而,修明炎的猝然离世,也像一声警钟,敲响了传统艺术传承背后所面临的严峻挑战——一个“蔫坏”相声演员的谢幕,更是一次对整个行业的警示。

在信息爆炸、快节奏的当下,传统艺术正经历着一场前所未有的“冰与火之歌”。一方面,短视频、直播等新媒体平台如潮水般涌来,年轻一代的娱乐选择日益丰富,相声、京剧等传统艺术的受众群体面临着加速流失的危机,仿佛一片片枯叶在秋风中飘落。根据2023年中国广播电视协会的调研显示,超过60%的喜剧演员存在睡眠障碍,35%患有慢性疾病。相声行业的特殊性,如深夜排练后的宵夜、赶场途中的快餐、随时可能响起的创作灵感,都在无声消耗着中年演员的生命力。另一方面,传统艺术的传承模式,如口传心授、师徒相承,在现代社会显得效率低下,人才培养周期漫长,难以跟上文化市场瞬息万变的需求。许多传统艺术的创新尝试也常陷入两难:过度求新可能失去其原汁原味,墨守成规又可能被时代洪流无情淘汰。修明炎的悲剧,无疑将这种困境推到了聚光灯下,提醒我们仅仅依靠少数艺术家的个人光芒和坚韧,远不足以支撑起整个传统艺术的未来。这不仅仅是艺术家的个人悲剧,更是整个文化生态系统失衡的病症。

那么,传统艺术的薪火,究竟该如何在这变幻莫测的时代中熊熊燃烧,照亮未来的文化之路?我认为,关键在于“创新传承”与“文化认同”的深度融合,并辅以对从业者健康的关怀。这并非一句空泛的口号,而是需要系统性、颠覆性的策略。

首先,创新并非对传统的背弃,而是在尊重其核心精髓的前提下,注入符合时代审美的新鲜血液。 这包括:

- 数字化赋能与新媒体融合: 积极拥抱短视频、直播、虚拟现实(VR/AR)等数字技术,将传统艺术内容进行创造性转化。例如,相声演员可以利用抖音、快手等短视频平台发布经典段子剪辑、幕后花絮或与时事结合的创意小品,吸引年轻人的注意力。2025年,抖音的“非遗计划”已通过百亿流量扶持,推动非遗内容被更多人看到,甚至有00后皮影戏传承人党飞华,用皮影戏演绎迈克尔·杰克逊舞蹈和“科目三”,让“老一套”焕发全新活力。一些戏曲团体已尝试将戏曲表演搬上直播间,甚至开发沉浸式数字体验,让观众“穿越”到舞台中央,感受传统艺术的魅力。正如修明炎的“视觉相声”拓展了相声的表达边界,今天的数字技术也能为传统艺术插上翅膀,让它以更生动、更互动的方式触达更广阔的受众。

- 跨界合作与融合创新: 打破艺术门类之间的壁垒,尝试与流行音乐、动漫、时尚设计、脱口秀乃至电子竞技等领域进行跨界合作。例如,将传统戏曲元素融入国风音乐剧(如《如梦令·国风情境音乐会》),将非遗技艺应用于潮牌设计(如苏州桃花坞木刻年画与手游《闪耀暖暖》的合作,宋锦与美妆品牌花西子的联名),或将相声的幽默感与现代脱口秀的互动形式相结合。2025年9月,青年演员陈都灵邂逅甘洛彝绣,通过明星互动赋能非遗,成功实现文化体验与传播的双向赋能。这样的融合不仅能为传统艺术注入新的活力,也能吸引原本对传统艺术不甚了解的年轻群体,让他们在熟悉的形式中发现传统之美。当然,这其中也存在失败的教训,如“公式相声”的生硬嫁接,德云社青岛商演的“滑铁卢”,都警示我们创新必须根植于艺术本体,而非盲目追逐流量。

其次,文化认同的培养是传统艺术得以长久传承的根基。 这需要多方面的努力:

- 教育体系的深度融入: 将传统艺术纳入中小学素质教育课程,通过开设体验课、组织研学活动、邀请艺术家进校园等方式,让孩子们从小接触、了解并爱上民族文化。2025年重庆沙坪坝区为高/中考学子打造的相声专场,将校园生活、青春烦恼融入段子,让传统相声成为年轻学子生活中的欢乐与慰藉。当传统艺术不再是教科书上的概念,而是成为他们亲身体验的乐趣时,文化认同感便会自然萌芽。

- 高质量内容创作与传播: 媒体应制作更多高质量的传统艺术纪录片、综艺节目、动画片等,用现代化的叙事手法和视觉呈现,展现传统艺术的精髓和魅力。例如,一些讲述非遗传承人故事的纪录片,或将传统文化知识融入趣味竞赛的综艺节目,都能有效提升公众对传统艺术的兴趣和认知,增强民族文化的自豪感和归属感。

最后,从业者的健康和可持续发展是艺术生命延续的保障。 修明炎因病离世的悲剧,深刻提醒我们,艺术的繁荣不能以牺牲艺术家的健康为代价。行业组织、社会各界应共同关注艺术家的身心健康,提供更完善的医疗保障、更合理的工作强度和更人性化的职业发展支持。德云社已引入中医理疗团队,笑果文化推行“健康演出季”,而修明炎生前所在的嘻哈包袱铺,也正计划设立“演员健康基金”。这些举措或许能为后来者开辟一条更可持续的道路,让他们在追求艺术的道路上,能够走得更远、更稳健。

修明炎的笑声虽已远去,但他对相声艺术的热爱与奉献,以及他所代表的传统艺术工作者的坚守与创新,将永远铭刻在我们心中。他的离去固然令人惋惜,但也促使我们更深层次地思考:如何让传统艺术的薪火在创新中代代相传,如何让更多像修明炎一样的艺术家,能够在健康的舞台上,继续为我们带来欢笑与感动?这不仅仅是相声界的问题,更是我们整个社会需要共同面对的文化命题。我们必须认识到,传统艺术的生命力并非在于其“古老”,而在于其“活态”。它不是博物馆里的标本,而是不断生长变化的有机体。未来的文化战场,将是科技与人文的深度融合,是传统与现代的无缝对接。那些固步自封、拒绝拥抱新技术的传统艺术形式,终将被时代无情淘汰。而那些敢于破界、勇于创新的先行者,才能真正让那份独特的民族记忆,永远鲜活、永远充满魅力,甚至在元宇宙中,以全新的数字形态,继续“撂地”说相声,让笑声永不绝响。

**文章类型 **: 深度评论/文化观察

**发布平台建议 **: 微信公众号、今日头条、知乎专栏等对文化、社会议题有深度探讨需求的平台。

本文来自于百家号作者:每日沸点,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除