当导演赵林山抵押房产、演员零片酬出演《731》时,他们用11年坚守揭开了比电影更残酷的历史真相。这部预售破亿的影片以克制艺术唤醒民族记忆,让全球观众直面'人类命运共同体'的切肤之痛——正如导演哽咽所言:'首映必须在哈尔滨,这对逝者是告慰。'

哈尔滨,侵华日军第七三一部队罪证陈列馆,冰冷的钢筋水泥与泛黄的档案无声地诉说着一段至暗历史。2017年,当导演赵林山第一次踏入这里时,馆长金成民曾沉重地问他:“您真要拍这个电影吗?”这句问话,如同一记重锤,敲打在赵林山的心头,也预示着他即将开启的,是一场长达十余年的、充满挑战的“历史战役”。这不是一次寻常的电影拍摄,而是一场对民族伤痕的直面,对人性之恶的拷问,更是对遗忘倾向的顽强抵抗。

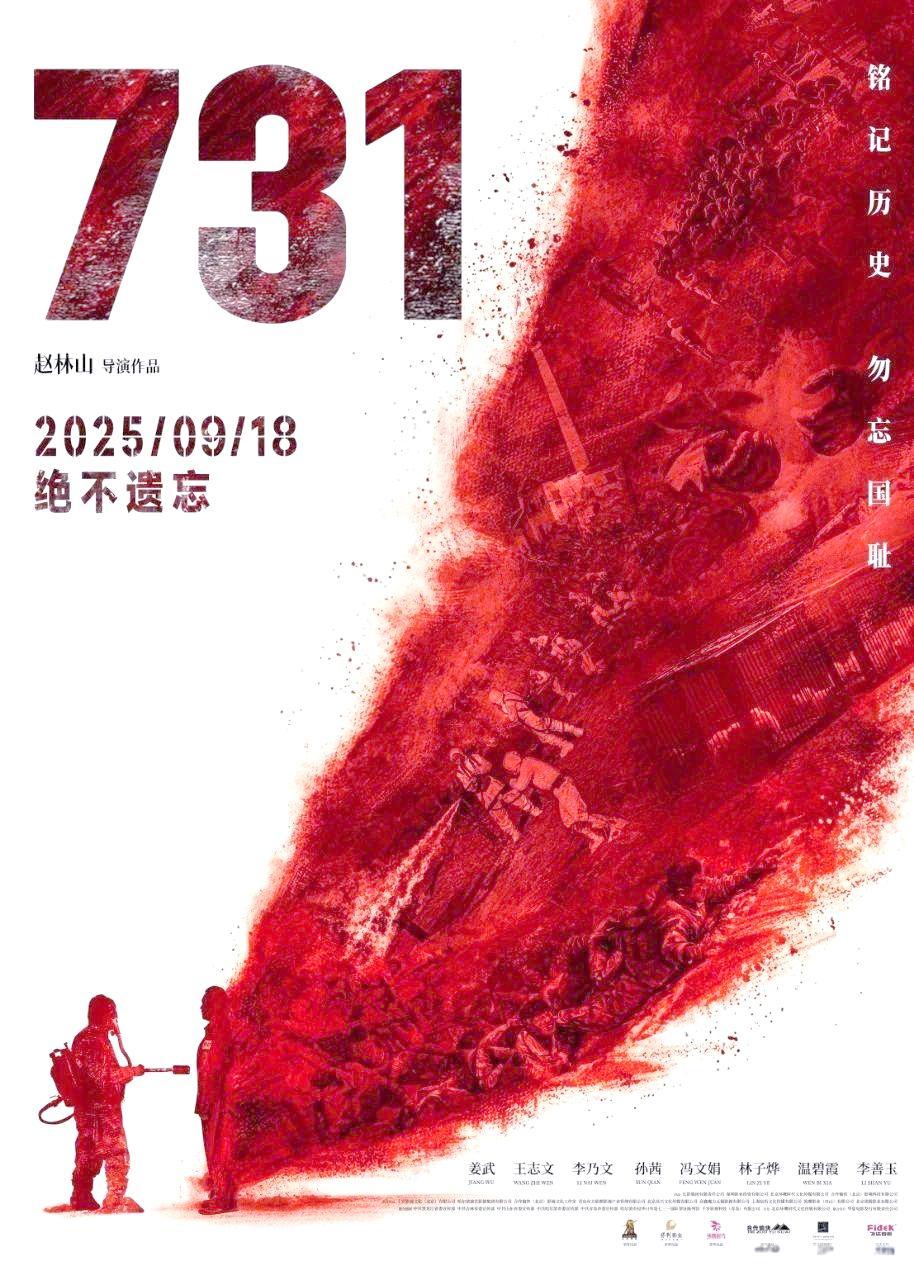

电影《731》以其预售票房突破1亿、首日排片占比高达77.8%的惊人成绩,超越了常规影视市场的逻辑,成为一股强大的社会文化现象。这份成功背后,凝聚着导演赵林山对历史真相的极致敬畏与艺术表达的克制坚守。他将一部聚焦侵华日军反人类罪行的影片,从单纯的商业作品升华为民族集体记忆的守护者,深刻揭示了创作者在历史题材面前的责任与担当,以及他如何通过影像唤醒一个民族的深层共鸣,并将其推向全球舞台,成为国家历史教育与舆论叙事的重要组成部分。

赵林山选择《731》这一题材,本身就是一次巨大的冒险。在长达11年的筹备与创作过程中,他几乎是孤注一掷。他抵押了房产,甚至在剧组资金紧张时,演员姜武、王志文等选择了零片酬出演,这都印证了该项目所面临的巨大外部压力和内部信念的坚定。赵林山曾对农民日报记者坦言,在多年跨国取证过程中,他发现“谎言比真相更可怕”。为了精准还原历史,他研读百万字史料,查阅8000页解密报告,亲自走访并1:1复刻冻伤实验室、毒气室等场景,连影片中“健康换取自由、天皇亲善、食物宝贵”等日军谎言,都取材于真实史料。这种对史实的严苛考证,不仅是艺术创作的需要,更是他作为历史见证者的自觉担当。

然而,这种对真实的极致追求也引来了争议。一些观众在预告片发布后,质疑“冻伤实验场景过于逼真”,认为其可能过于血腥暴力。对此,侵华日军第七三一部队罪证陈列馆馆长金成民则明确指出:“731部队的暴行比电影更残酷,我们只是揭开了历史的一角。”这两种看似矛盾的观点,恰恰折射出赵林山在平衡艺术真实与观众接受度之间的艰难抉择。他没有选择回避,而是坚持其“克制的艺术表达”,通过平民视角和心理现实主义手法,以可感知的细节代替抽象判断,避免过度煽情,力求引发观众深层共鸣。他希望通过电影,让全世界的人能够体会到那“切肤之痛”,感受到“人类命运共同体”的重要性。

在影片推广上,赵林山团队也摒弃了传统的商业营销模式,转而围绕“历史共鸣”展开,以“史料短视频”为核心,聚焦历史真相。这一策略成功吸引了包括20-29岁年轻观众在内的广泛群体,灯塔专业版数据显示,这部分年轻观众占比超过30%,打破了“年轻一代对历史缺乏兴趣”的刻板印象。正如人民网专访中赵林山所说,他希望通过电影“凝聚社会力量,达成社会共识”,将这段历史形成“全世界、全民族、全人类的记忆”。这种将历史教育融入大众传播的创新方式,使得《731》不仅是一部电影,更成为一个激发全民思考和铭记历史的社会事件,从而深度融入了国家历史教育与舆论叙事之中。

《731》的全球上映,从中国港澳、澳大利亚、新西兰到美国、加拿大,再到计划中的韩国,其英文名《EVIL UNBOUND》(罪行无界)直指侵华日军反人类罪行的普适性,将民族的记忆升华为人类共同的警示。赵林山在哈尔滨首映式上激动落泪,哽咽地表示:“首映式必须在哈尔滨,这对那些逝去的人是一种告慰,无论如何,林山对得起他们。”这句朴实而沉重的话语,不仅是对逝者的承诺,更是他作为创作者对历史和民族的深情回应。未来,赵林山或许将继续以其独特的视角和坚韧的毅力,深耕历史题材,以电影为媒介,让更多被尘封的民族记忆,在光影流转中获得新生,持续震荡于更广阔的时空。他以行动诠释了,铭记,不是为了延续仇恨,而是为了让和平的阳光永远照耀这片曾被血色浸染的土地。

本文来自于百家号作者:每日沸点,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除