11月下旬,34块历经了近一年严酷太空考验的“月壤砖”随神舟二十一号飞船返回地球。这些砖块看起来比普通红砖小,但抗压强度却是普通砖的三倍以上,相当于1平方厘米的面积上能承受1吨多的重量。

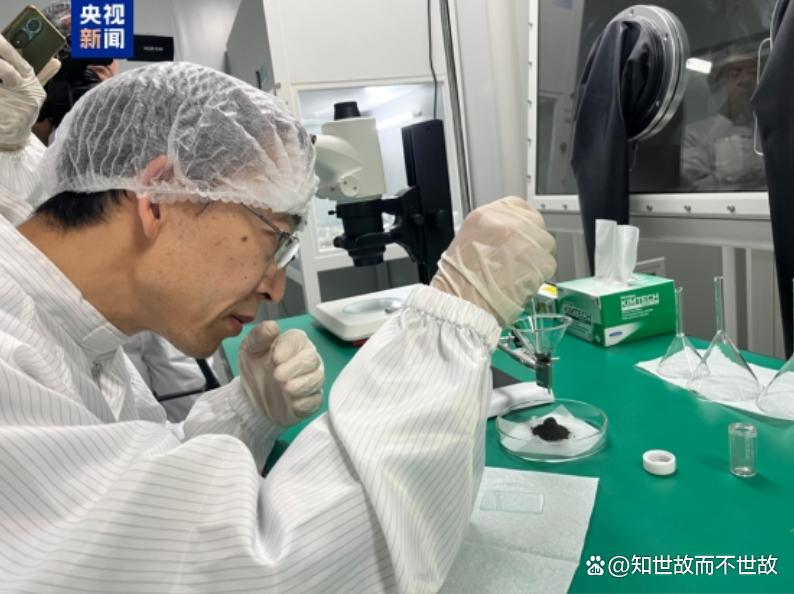

这些实验砖块在太空站外部经历了约一年的大温差、强辐射考验后,科研人员开盖检测确定它们状态良好。

这标志着中国在月球基地建设技术上迈出了关键一步。

01 太空考验

这些“月壤砖”经历了前所未有的严酷考验。

去年11月, Tianzhou 8 货运飞船将这批样品运抵中国空间站,随后被安装在站外暴露于太空环境中。

在约一年的轨道飞行中,它们持续承受着太空真空环境、强烈的宇宙辐射,以及从零下190摄氏度到180摄氏度的极端温度变化。

返回地球后,初步检查显示这些砖块没有裂纹或凹坑,仅颜色略有变浅。

“月壤砖似乎状态良好,”参与该项目的科学家周燕表示。科学家们正在深入研究颜色变浅的原因,并分析空间环境对其内部结构的改变。

02 就地取材

建造月球基地的最大挑战在于运输成本。

直接从地球运送建筑材料到月球成本高昂,科学家们因此选择利用月球本身资源。

月球土壤成为理想选择。

华中科技大学的团队使用长白山的火山灰作为模拟月壤原料,其化学成分与真实月壤相似。

他们采用热压烧结工艺,在高温高压下将土壤烘烤成坚固的砖块。

“由于行星际运输的高成本,我们需要利用月壤、太阳能和矿物来生产建筑用砖,”国家数字化建造技术创新中心的周成教授解释说。

03 月壤特性

与此同时,中国科学家对月球土壤本身有了突破性发现。

中国科学院地质与地球物理研究所的祁生文研究员团队,成功解开了嫦娥六号月壤为何更黏的科学谜题。

研究表明,月球背面土壤比正面更具黏性,这是由于三种微观粒间力协同作用的结果:摩擦力、范德华力和静电力。

嫦娥六号月壤颗粒更细,形态更复杂,这种“又细又粗糙”的特性造就了其更高的黏性。

这一发现对未来月球建设至关重要,因为月壤的流动性影响着陆器着陆时的稳定性和可能引发的月尘飞扬情况。

04 技术攻关

建设月球基地不仅需要材料,还需要创新的建造技术。

中国已研制出世界首台月壤打砖机,可在月表就地取材,打印出不同规格的月壤砖。

这台设备通过抛物面反射镜实现太阳能的高倍汇聚,通过光纤束进行能量传输,末端产生3000倍以上的太阳能聚光比,温度可达1300摄氏度以上,从而实现月壤的融化。

深空探测实验室的杨洪伦工程师表示:“尽管月壤打砖机已取得阶段性突破,但要在月球上真正建成房屋,仍需跨越多重技术障碍。”

05 未来蓝图

中国的月球基地计划已有明确时间表。

中国计划在2030年前实现宇航员登月,到2035年在月球南极建立国际月球科研站的基本型,并在2045年前建设扩展版本。

月球科研站未来可能成为载人火星任务的发射基地。

关于月壤砖的太空实验仍在继续,整个实验计划持续三年。

目前还有其它样品留在太空中,将每年回收一次,以测试材料在更长时间内的性能表现。

“三年后,我们或许能揭示这些砖块的性能变化规律,并推测它们在使用5年、10年或20年后的寿命趋势,”周燕科学家说。

月球基地的建设蓝图已经绘就:中国计划在2030年前实现宇航员登月,到2035年在月球南极建立国际月球科研站的基本型,2045年前建成扩展版。

未来的月球科研站,或将成为人类前往更远深空的跳板。

“现在看来只是一块月壤砖,但是未来若干年以后,可能未来的‘广寒宫’,中国的月球基地就是由这样的月壤砖逐步堆建起来的。”

本文来自于百家号作者:,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除