当小菲机器人弯腰捡起手机的瞬间,技术奇迹与公众信任的鸿沟被骤然照亮——0.2牛顿的指尖精度模拟人类触感,83%的相似度却触发"恐怖谷效应"。这场风波揭示:人机共生的核心不是完美拟人,而是建立如交通规则般清晰的新伦理。

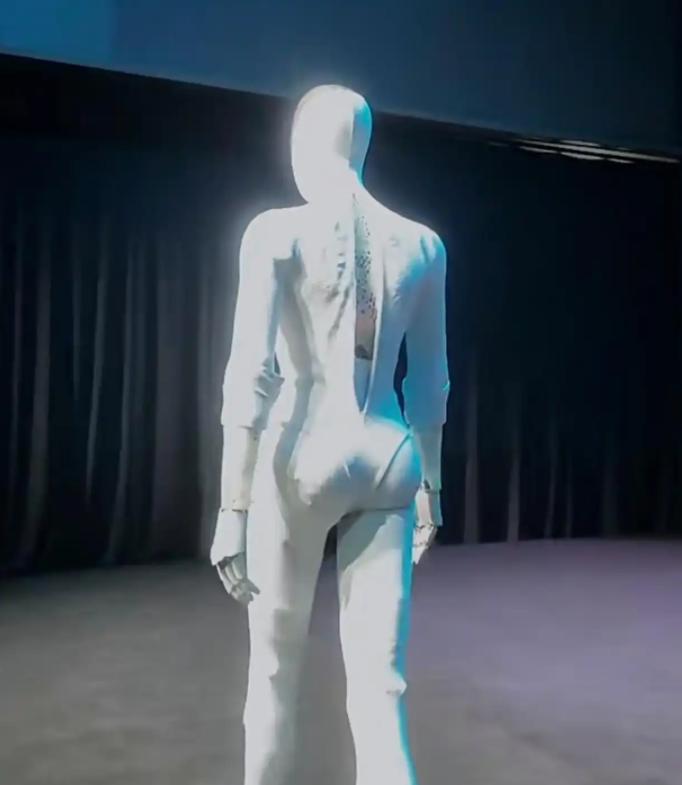

广州小鹏汽车总部展厅里,名为"小菲"的女性人形机器人突然弯腰捡起观众掉落的手机,这个自然而流畅的动作在社交媒体引发轩然大波。面对"壳内藏着真人操作"的质疑,小鹏汽车董事长何小鹏亲自解密:这是多模态交互系统与碳纤维仿生关节的协同奇迹。这场看似荒诞的信任危机,实则揭示了人工智能时代人机关系的认知鸿沟。

动作解耦的技术革命

争议焦点在于机器人手部的17个自由度控制。小鹏公布的XMotion2.0系统日志显示,捡手机动作由视觉识别触发,经过42个力矩传感器实时调整完成。德国汉堡大学机器人研究所的验证视频证实,其指尖压力控制精度达到0.2牛顿,相当于人类手指捏起蚂蚁时的细微触感。更关键的是脊柱仿生结构——8组记忆合金组成的"人工肌腱",能模拟人体弯腰时的能量传递轨迹。

恐怖谷效应的新样本

心理学教授分析社交媒体评论发现,当机器人行为逼近但未完全达到人类水平时,公众会产生强烈的不信任感。小菲83%的人类相似度恰好处于"恐怖谷"曲线上升段,这解释了为何网友宁可相信"壳内藏人"的阴谋论。有意思的是,工程师故意保留的机械音效反而增强了部分观众的接受度,说明适度的"非人化"设计可能是破解信任危机的钥匙。

技术透明的公关启示

何小鹏采取的"全链路直播拆解"成为企业危机应对范本。在连续8小时的直播中,技术人员用内窥镜展示机器人内部结构,甚至现场重编程演示新动作。这场"技术裸奔"吸引超过2000万观众,转化出意外效益——小鹏机器人事业部官网访问量激增15倍。传播学者认为,当技术复杂性超出公众理解范围时,极致的可视化沟通比任何声明都有效。

人机共生的伦理叩问

风波背后是更深层的身份焦虑。中国社会科学院发布的《AI接受度调查报告》显示,62%受访者对"无法区分人机"的场景感到不安。小菲胸前的LED状态指示灯,正是工程师后加的"我是机器"身份标识。机器人伦理学专家指出:"我们需要建立新的人机交互礼仪,就像汽车发明后产生的交通规则一样。"

当小菲在展厅里继续她的日常工作——泡茶、导览、与儿童互动,这场风波留下的思考远未结束。在技术狂奔的时代,或许我们真正恐惧的不是机器太像人,而是人类尚未准备好重新定义"何以为人"。正如某位观众在留言区写下的:"当机器人学会捡手机,我们该教会它们什么?又该保留什么?"

作者声明:作品含AI生成内容本文来自于百家号作者:,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除