电子黄历披着传统外衣制造焦虑,算法时代的'数字算命'正扭曲职场决策。与其迷信'今日宜忌',不如相信实力才是最好的风水。

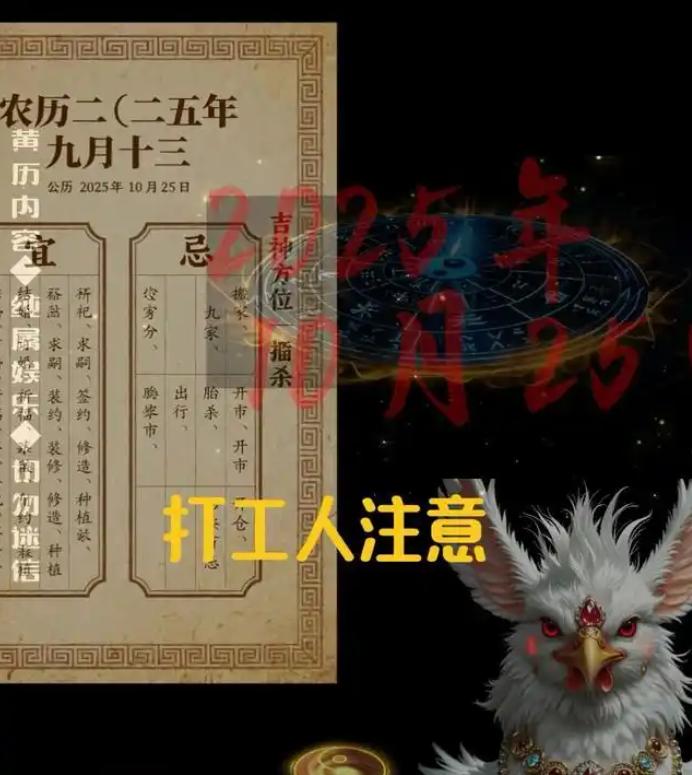

"今日忌上班""不宜签约""诸事不顺"...近日,人民网刊文批评部分APP推出的"电子黄历"功能,指出这种披着传统文化外衣的现代迷信,正在以数字化形态渗透职场生活。在算法加持下,古老的黄历文化被简化为非黑即白的运势标签,甚至成为某些年轻人决策的"参考依据"。

算法时代的"数字算命"乱象

与传统老黄历不同,当下流行的电子黄历往往通过用户数据和简单算法,生成极具诱导性的"每日宜忌"。记者实测发现,某款办公类APP的运势提示竟与用户日程高度绑定:重要会议前弹出"不宜商讨",项目截止日显示"忌动土开工"。这种精准推送的"数字算命",本质上是通过制造焦虑获取流量。

更值得警惕的是,部分年轻人开始将电子皇历作为行动指南。有企业HR透露,曾遇到员工以"今日不宜面试"为由临时爽约;某创业公司创始人抱怨,团队里有人根据"吉时"决定工作优先级。这种将复杂职场决策简化为皇历标签的行为,折射出某些职场人责任意识的退行。

被扭曲的传统文化传承

民俗学者指出,古代黄历本是农耕时代的天文历法工具,其"宜忌"内容多与农事活动相关。现代电子黄历却将之异化为万能生活指南,既缺乏科学依据,又丢失了传统文化中"天人合一"的哲学内涵。这种碎片化、功利化的"传承",实则是对文化遗产的最大伤害。

人民网的这次发声,不仅是对网络乱象的纠偏,更是对科学精神的捍卫。在压力倍增的现代社会,与其寄希望于虚幻的"运势指南",不如修炼内功、提升实力——毕竟,真正的"黄道吉日",永远属于那些脚踏实地的人。

作者声明:作品含AI生成内容本文来自于百家号作者:,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除