海军狙击手用针在米粒上钻14个孔的训练,练就千米外命中指甲盖目标的绝技。从心跳控制到气象数据计算,科技让‘人枪合一’达到新高度——真正的枪王,是把每个细节都磨成利刃的修炼狂人。

2025年10月22日,有媒体一则报道让网友直呼“太卷了”——海军某部的狙击手训练,居然用针在米粒上“雕花”!这可不是什么手工艺大赛,而是海军官兵们修炼“枪王”绝技的日常。

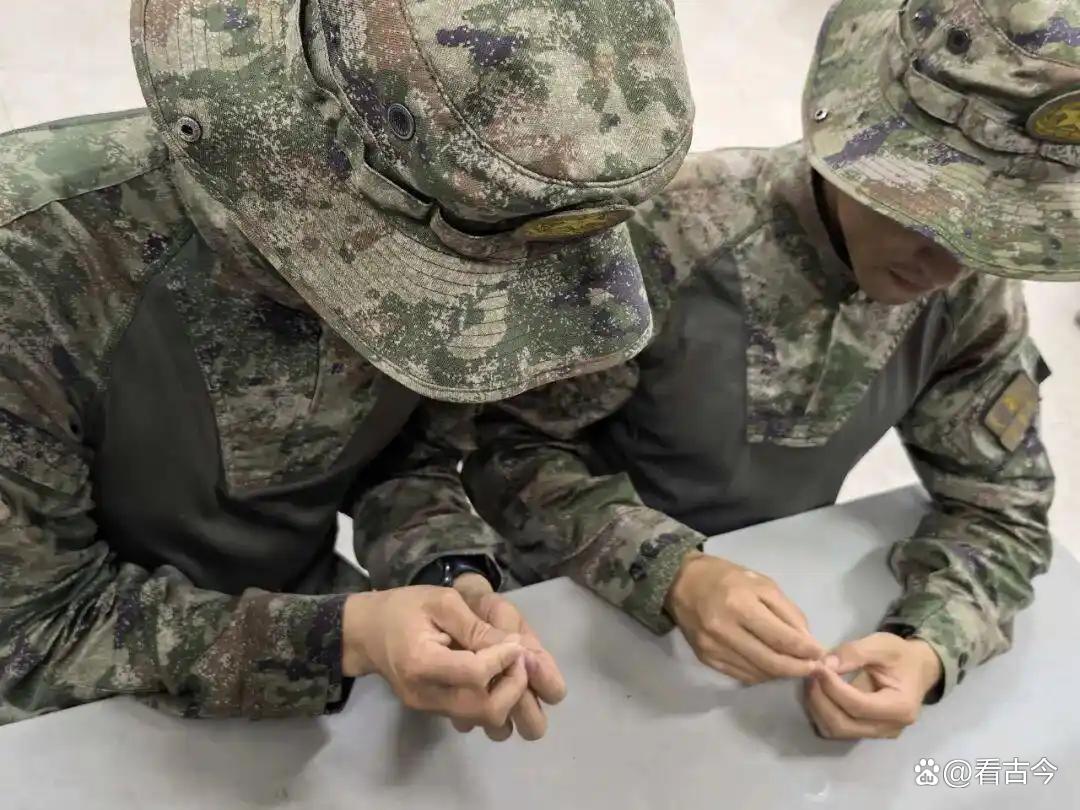

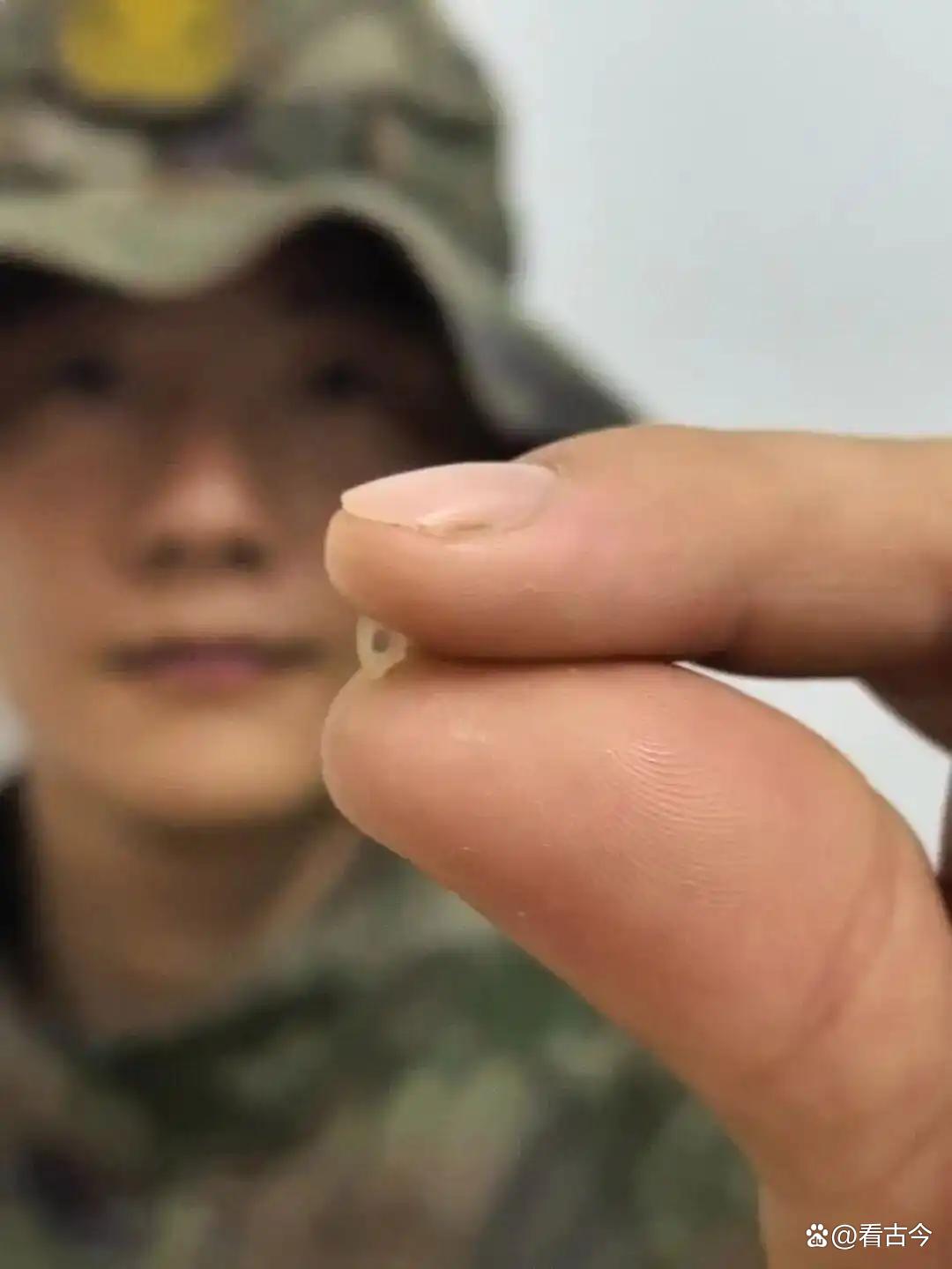

“米上钻洞”这名字听着像变魔术,实际操作起来却比绣花还难。海军官兵们手持细针,在直径不到半毫米的大米上精准钻孔,14个孔洞排布得比蜂窝还规整,米粒还不能碎成渣。有战士打趣:“这活儿比给女朋友挑刺儿还费眼!”可别小看这粒米,它考验的是狙击手最核心的“定力”——手指稳得像台精密仪器,心跳快半拍都可能让米粒“粉身碎骨”。

“整个世界就只剩下你和这粒米。”一位受访战士的描述让人瞬间代入。这种“孤独到极致”的训练,正是为了在战场上做到“人枪合一”。毕竟,当千米外的目标只有指甲盖大小时,任何微小的抖动都会让子弹“跑偏”。

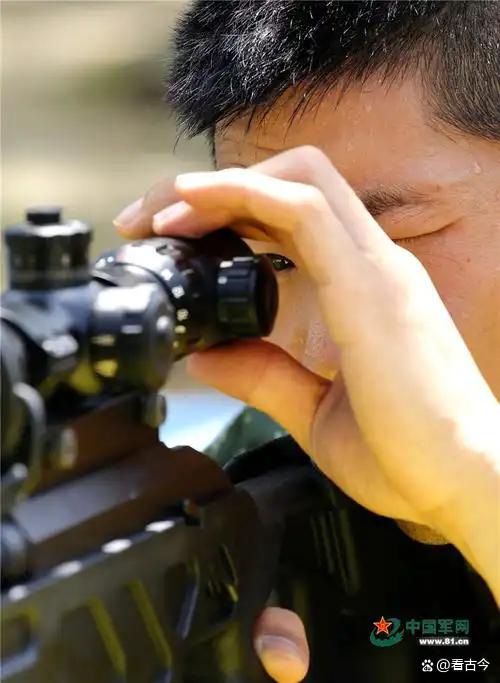

如果说“米上雕花”练的是静态定力,那心率控制训练就是动态博弈。官兵们先来一轮高强度运动,心跳飙到每分钟120次以上,再端起枪瞄准靶心。别以为这是“自讨苦吃”,关键在于把心率压回设定范围——就像赛车手在弯道前精准降档,狙击手必须在心跳“狂飙”时找到最佳击发时机。

“这感觉像在心跳上跳芭蕾。”训练教官的比喻让人忍俊不禁。通过心率监测仪的实时反馈,战士们逐渐掌握“心跳与子弹的节奏”,确保无论多紧张,扣动扳机的瞬间都能稳如泰山。这种训练颠覆了传统“凭感觉射击”的模式,用科学数据把“人肉射击”升级成了“智能打击”。

海军军医大学研发的“黑科技”训练系统,让狙击手的修炼多了几分科幻色彩。在反应力训练舱里,战士们盯着快速闪烁的光点,大脑必须在0.2秒内做出判断——这比打游戏还刺激!还有选择性注意力训练,屏幕上的干扰信息像雪花般飞舞,但狙击手必须像“透视眼”一样锁定目标。

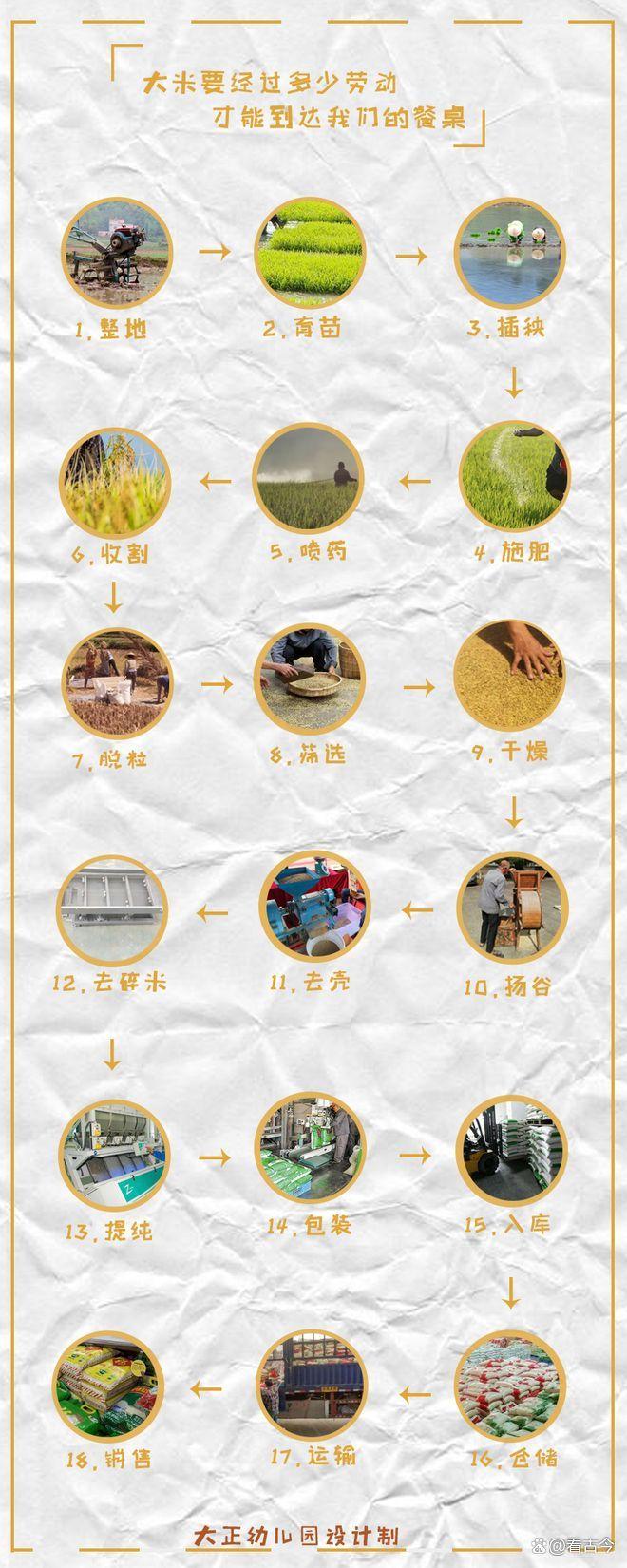

最硬核的当属气象数据战队。温度、湿度、风速、气压……这些天气参数被战士们记成“射击密码”。以前靠经验“估摸”弹道,现在用数据“算计”轨迹。有战士调侃:“现在打枪得先看天气预报,比出门穿衣服还讲究!”这种“数据控”式训练,让超远距离射击的精准度直接拉满。

这些看似“变态”的训练,实则是海军官兵的“升级打怪”之路。枪口竖弹壳、针尖钻米粒,练的是“纹丝不动”的身体控制力;心率监测、气象修正,培养的是“千变万化”中的应变能力。正如报道所说:“从平凡到极致的蜕变,是每一名狙击手的必经之路。”

海军军医大学的技术支持,更让传统训练插上了科技的翅膀。反应力系统像“游戏外挂”,气象数据像“作战地图”,这些创新让狙击手的“超能力”有了科学支撑。一位技术研发人员笑道:“我们就是给战士们装‘外置大脑’的。”

“近乎苛刻”的训练标准,折射出海军官兵“平时当战时”的紧迫感。当国际局势暗流涌动,每一发子弹的精准都关乎战场胜负。这些在米粒上“雕花”的战士,用汗水诠释着“能打仗、打胜仗”的誓言。

网友们看完报道纷纷点赞:“这才是真正的‘工匠精神’!”“中国海军,稳了!”的确,从一粒米到一片海,海军狙击手们用极致训练证明:真正的“枪王”,不是天生的神射手,而是把每个细节都磨成利刃的“修炼狂人”。

下次当你抱怨工作太累时,不妨想想这些在米粒上“绣花”的海军战士——他们用极致的专注告诉我们:所谓“不可能”,不过是“还没练到位”的代名词。毕竟,能把米粒钻出14个洞还不碎,靠的可不只是手稳,更是心里那股“不把事儿做到极致不罢休”的劲儿。这种精神,放在哪儿都能发光!

本文来自于百家号作者:看古今,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除