在新疆喀什岳普湖县的一个普通农家院里,一包零食差点夺走一个幼童的生命。但下一秒,她哥哥冲上前,抱住她、握拳、上腹冲击——两分钟内,异物被排出,呼吸恢复。这不是演练,而是一个12岁男孩用刚学的海姆立克急救法,救下了亲妹妹。

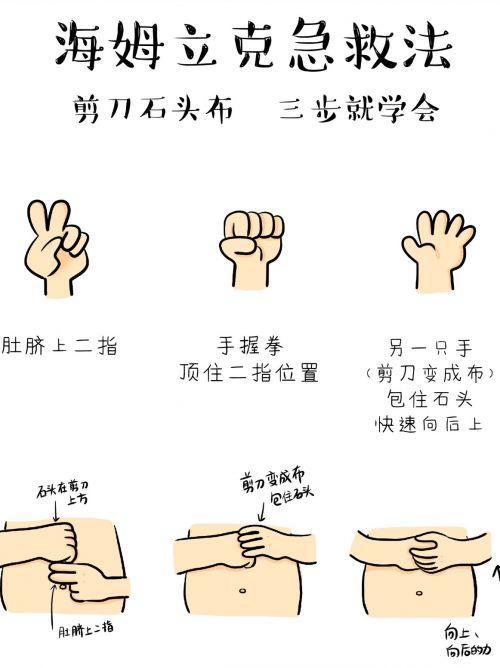

这场生死时刻的背后,是一场跨越数千公里的急救教育行动。山东职业学院红十字志愿服务队深入边疆乡村,用动画片、角色扮演和实操训练,把复杂的急救知识变成孩子能听懂、能记住的“剪刀石头布”口诀。培训覆盖500多人,而这个男孩正是其中一员。他学会的不只是动作,更是一种责任——当危险来临,他成了家里第一个站出来的人。

这起事件的意义,远不止于一次成功施救。它揭示了一个正在悄然成型的教育新范式:急救知识正通过青少年之手,在同龄人之间、在家庭内部流转。在湖南汨罗,有孩子学完急救后回家教奶奶;在贵州贵阳,三名小学生靠彼此提醒完成施救;在新疆的活动中心,孩子们玩着“急救小卫士”游戏,互相纠正动作。知识不再只是自上而下的灌输,而是通过模仿、游戏和情感联结,在孩子之间自然传递。

这种“同辈教育”之所以有效,是因为它打破了传统教学的僵局。枯燥的医学术语被编成民歌,标准动作化作游戏口令,学习过程充满成就感。更重要的是,孩子们一旦掌握技能,便急于展示、乐于分享。他们教兄弟姐妹,也教爷爷奶奶,形成“小手拉大手”的反向教育链。这种由内而外的传播,比任何宣讲都更持久、更深入。

有人会说,这只是个别案例,难以复制。但数据说明了另一面:参训人员100%掌握基础操作,青少年记忆留存率远高于成人。关键在于,我们是否愿意把教育的起点放在孩子身上。他们是家庭的信息枢纽,是社区的情感纽带,更是新观念的最佳传播者。一次培训点燃一个孩子,一个孩子就能照亮一个家。

当急救成为童年记忆的一部分,当“我会救你”成为少年之间的默契,安全才真正有了根基。教育最动人的模样,不是背诵答案,而是伸手救人。每一个会急救的孩子,都是暗夜中的微光——他们未必耀眼,但总能在关键时刻,照亮生命的出口。

疑似使用AI生成,请谨慎甄别本文来自于百家号作者:社会动态记录者,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除