在俄罗斯萨哈林岛的一个清澈却微凉的湖面上,中国钓鱼博主王先生正准备收起鱼竿时,目光被远处的一幕吸引——一艘小型渔船翻扣在水面,两名俄罗斯渔民在十六摄氏度的湖水中挣扎,手臂挥动的幅度越来越小,寒意正迅速吞噬他们的体力。

这不是电影里的惊险桥段,而是2025年9月17日真实发生的救援现场。一次跨越国界的援手让“善意无界”的温暖在中俄边境的湖畔悄然绽放。

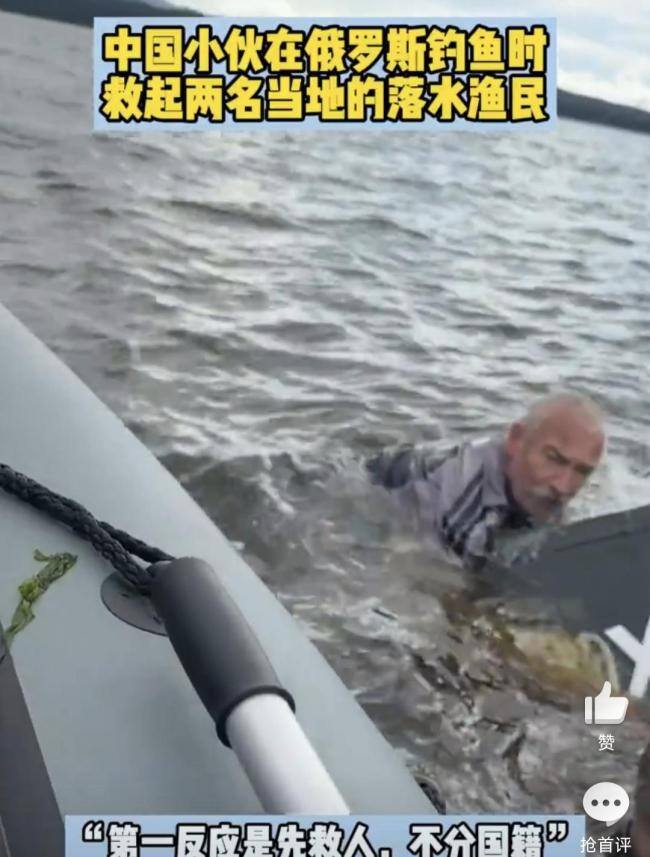

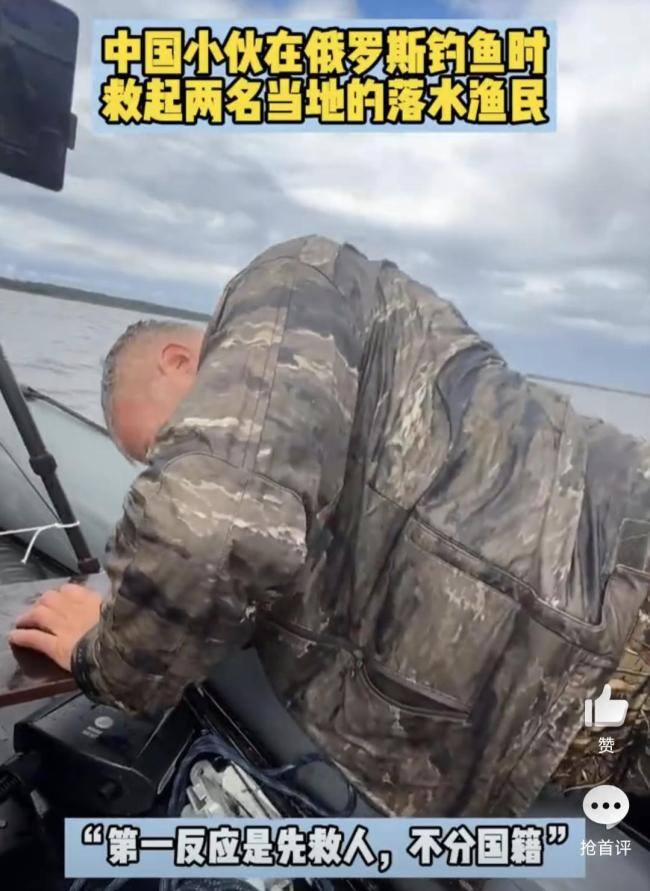

事发时,王先生已在萨哈林岛生活了两年,钓鱼是他融入当地生活的方式。这片离海约100米的湖泊曾无数次见证他享受垂钓的静谧。但那天,湖面的平静被渔船倾覆的声响打破。他没有丝毫犹豫,立刻放下手中的鱼竿,发动自己的钓鱼船冲向落水者。湖水冰凉刺骨,两名渔民因挣扎过久,意识已有些模糊,无力抓住救援工具。王先生凭借丰富的水上经验,先稳住船身,再一次次探身,用绳索将两人逐一拉上船。

将渔民救上船后,王先生来不及擦拭身上的水珠,迅速找来干燥的衣物给他们换上,还递上随身携带的热水。看着两人冻得发紫的嘴唇逐渐恢复血色,他才松了口气,随即用手机联系上渔民的朋友。当救援船只赶到,渔民们用不太流利的中文反复说着“谢谢”时,王先生只是笑着摆手:“没啥,看着了就不能不管,管他是哪国人呢。”

这句朴素的话藏着最动人的善意。王先生提到这是中华民族的美德,并非刻意标榜,而是刻在骨子里的本能。从古至今,“见义不为,无勇也”的理念早已融入中国人的精神血脉。无论是街头巷尾救助陌生人的普通人,还是在海外危难时刻伸出援手的同胞,这份“该出手时就出手”的担当从未因地域、国籍而褪色。王先生在异国他乡的救援不过是无数中国人数十年如一日践行善意的一个缩影。

这份善意也在跨越国界的瞬间成为连接人心的桥梁。两名俄罗斯渔民事后特意托人送来当地的特产,用最质朴的方式表达感谢;萨哈林岛当地的华人社群得知此事后纷纷为王先生点赞,称他“给中国人长脸”;就连俄罗斯的一些地方媒体也报道了这场“跨国救援”,称赞“中国朋友的善良,温暖了萨哈林的湖水”。

中俄两国人民之间的情谊从来都藏在这样的小事里。从边境线上军民共护界江到民间贸易中彼此信赖的合作;从文化交流时相互欣赏的目光到危难时刻毫不犹豫的援手,正是无数个“王先生”这样的普通人用最真实的善意编织起两国人民友好的纽带。他们或许没有惊天动地的壮举,却用一言一行证明:善意不分国界,温暖可以跨越山海。

如今,萨哈林岛的湖面早已恢复往日的平静,王先生依旧会在闲暇时去湖边钓鱼。偶尔,当微风拂过水面,他会想起那次救援——不是为了铭记自己的“功劳”,而是记得那两句带着暖意的“谢谢”,记得两个国家的人在生死瞬间结下的特殊缘分。这份记忆像投入湖面的石子,漾开的涟漪不仅温暖了那个微凉的秋日,更成为中俄两国人民友好往来中一抹亮眼又暖心的色彩。

正如王先生所说,“看着了必须救”,这简单的七个字是一个普通人的担当,是一个民族的底色,更是国与国之间友好相处的真谛——以善意待人,以真诚暖心,无论语言是否相通,肤色是否相同,这份跨越国界的温柔总能直抵人心。

本网通过AI自动登载内容,本文来源于:瞭望全球,仅代表原作者观点和立场,本站仅做信息存储供学习交流。