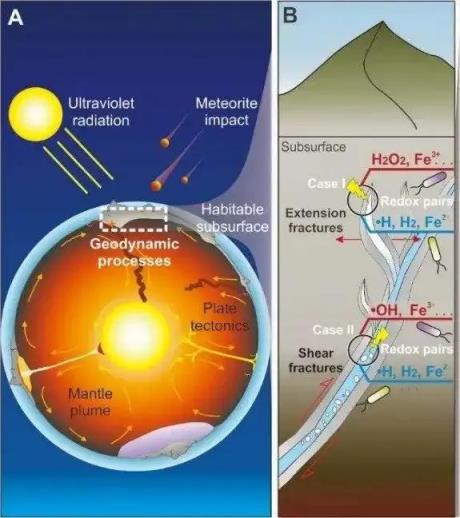

有研究表明,地震引发的岩石破裂不仅能产生氢气等能量来源,还能形成氧化还原梯度,为地壳深处的微生物提供持续的“电池”般的能量。 这不仅仅是科学界的奇闻轶事,更是挑战我们对生命极限的理解。我们必须承认地底生命的规模之巨及其独特的生存策略,这为“以地震为食”的可能性奠定了基础。

近日,一项由中国科学院广州地球化学研究所研究人员领衔完成的研究成果,在国际知名期刊《科学进展》(Science Advances )上发表,瞬间引起了全球科学界的广泛关注。该研究揭示了一个颠覆认知的事实:地震等地壳内部构造活动瞬间释放的化学能,可为地下微生物提供阳光的“替代燃料” ,换言之,地底生命竟然可以“以地震为食”。

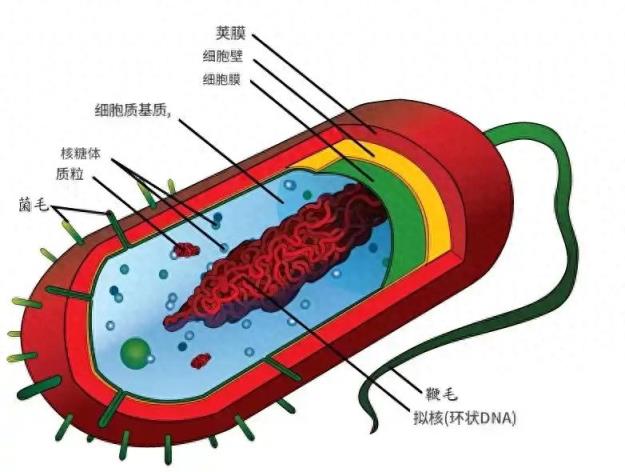

一直以来,在人类视线难以触及的黑暗地底深处,栖息着地球上95%的原核生物,它们约占地球总生物量的19%。由于无法获取光合作用合成的有机物,这些神秘生命的能量来源,长期成为学界亟待破解的谜团。

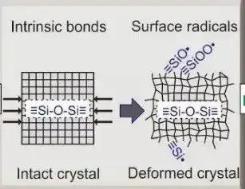

为了揭开这层面纱,研究团队搭建起“压裂-反应”实验平台,模拟地下数公里内的断裂活动场景。当岩石破裂产生新鲜表面时,惊人的现象出现了:断裂的化学键瞬间与水相遇,生成了数量可观的氢气和过氧化氢。项目负责人、中国科学院广州地球化学研究所研究员朱建喜形象地比喻道:“地震就像是一场剧烈的地壳断裂过程,它如同一个强大的发动机,持续不断地将地球内部的机械能转换为化学能。”

更关键的发现是,产生的氢自由基与过氧化氢相互作用,驱动了铁的氧化-还原循环。铁原子在二价与三价两种状态之间反复转换,这一过程中持续释放电子。而这些电子进一步在碳、硫、氮等生命必需元素之间流动穿梭,最终形成了一张看不见的“地下电网” ,为微生物提供了可以直接取用的能量。这意味着,这些地底微生物无需光合作用,仅需沿着电子梯度“充电”,就能维持生命活动。

经计算表明,地震每年在断裂面上产生的氢气通量可达到737.2摩尔每平方米,所提供的能量远远超过微生物群落生存的需求,使得生命能够在这样的环境中迅速繁殖生长。

中国科学院院士、中国科学院广州地球化学研究所研究员何宏平指出:“这种独特的能量机制,甚至可能在火星古老断层或木卫二冰壳裂缝中发生,为太阳系中可能存在的‘暗生命’充当长期‘电池’。”这一发现,不仅为地球深部生态系统找到了重要能量来源,改写了我们对地球深部生态系统的认知,还为未来在火星、木卫二等星球上寻找“地下生命”照亮了新的方向。研究人员建议,在未来地外生命的探测任务中,需着重关注寻找断裂带附近的氧化还原物质,因为这些很可能就是生命存在的关键条件。

美国国家科学院院士诺姆·斯利普在评论该文章时称赞道:“该研究十分出色地还原了断裂活动真实的物理化学过程,为深部地下微生物群落的兴衰变化提供了科学合理的解释。” 随着这项研究成果的问世,人类对地球生命的多样性和适应性有了全新理解,也对宇宙中其他星球存在生命的可能性,增添了更多期待与想象。

本站通过AI自动登载部分优质内容,本文来自于头条号作者:分秒必争冰淇淋enh,本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除

地底生命以地震为食