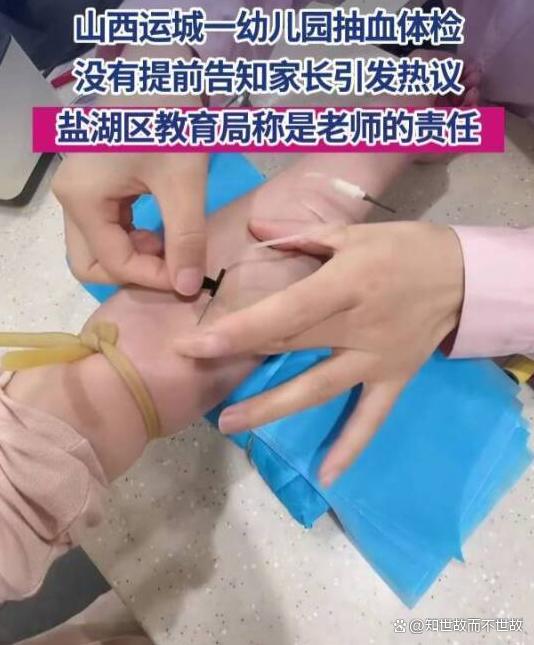

11月25日下午,山西运城盐湖区一所幼儿园的家长们在接孩子时,发现孩子胳膊上莫名出现了针眼。随后,他们才在班级群里收到老师的通知:“今天孩子组织体检,胳膊上有针眼晚上不要给孩子洗澡。”

这一刻,家长们的微信群“炸了锅”。愤怒的质问刷屏而起,为何在孩子身上进行抽血这种操作,幼儿园竟然没有提前告知家长?

01 抽血风波:针眼刺痛了谁?

“抽血不是小事,娃要是晕血怎么办?有没有过敏史老师也不清楚啊!”一位家长的质疑道出了所有人的担忧。

这次突如其来的抽血体检,发生在11月25日。盐湖区某幼儿园的孩子们在园内接受了包含抽血项目的体检,而家长们对此一无所知。

直到傍晚接孩子回家,家长们才发现孩子手臂上的针眼。随后,老师才在群里补发了通知,提醒家长“晚上别给孩子洗澡”。

事件在家长群中持续发酵,家长们的怒火被瞬间点燃。他们纷纷在群里发表质问:“为啥不提前跟家长说?”

更有家长表示要暂时不让孩子去幼儿园,而园方的回应则显得更加不当:“不行你可以往上告”。

02 官方回应:工作疏忽还是制度缺失?

11月26日,盐湖区教育局工作人员对事件作出了回应。该工作人员表示,此次体检是盐湖区妇幼保健院接到卫健委通知后开展的例行工作。

教育局坦承:“这个班的老师工作疏忽,没有提前告知家长,确实是老师的责任。”

“我们知道这个问题,以后肯定不会再出现,最起码提前告知家长,采取自愿原则,不会是强制。”教育局工作人员承诺道。

据教育局透露,目前正在约谈、处理相关责任人。然而,简单的“老师工作疏忽”解释,难以平息公众的质疑。

03 信任危机:幼儿园为何如此大胆?

这起事件暴露的远不止是简单的工作疏忽,更是幼儿教育管理中家长知情权的严重缺失。

幼儿园与家长之间的信任,建立在透明沟通的基础上。当孩子在毫无征兆的情况下被抽血,这种信任便出现了裂痕。

值得注意的是,这并非是孤例。今年7月,甘肃天水市褐石培心幼儿园就曾发生因违规使用添加剂导致幼儿血铅异常事件。

当时,不少家长反映,幼儿园的集体检查与家长自行在省外医院的检验结果存在较大差异。

教育专家指出,这些事件共同反映了部分幼儿园在管理与沟通上的系统性问题:忽视家长知情权,缺乏透明沟通机制。

04 法律视角:家长知情权不容侵犯

从法律角度看,幼儿园在未提前告知家长并获得同意的情况下对孩子进行抽血体检,侵犯了家长的知情权和选择权。

未成年人保护法明确规定,学校、幼儿园应当尊重未成年人的合法权益。幼儿园作为临时监护方,有义务及时向家长告知可能影响孩子身心健康的任何活动。

“自愿原则”不应只是一句口号,而应成为幼儿园开展任何可能涉及孩子身体健康活动的基本准则。

正如教育局工作人员所承诺的,类似事件“以后肯定不会出现”,关键是建立制度性保障,而不仅仅是处理个别责任人。

05 沟通机制:家园共育不能只停留在纸上

此次事件让我们不得不反思:为何幼儿园会觉得“不告知”是可以接受的操作方式?

幼儿园教育与家庭教育是不可分割的整体,任何一方的缺席或信息不对称,都会对孩子的成长造成影响。

建立有效的家园沟通机制,不是简单地建个微信群发通知,而是要确保信息的及时、准确、透明传递。

对于体检这类可能引起孩子紧张或身体不适的活动,幼儿园更应提前详细告知家长活动内容、时间和注意事项,让家长有机会提前对孩子进行心理疏导。

幼儿园铁门内的世界,本应是家长最放心的所在。信任像一张纸,一旦褶皱,再难抚平如初。

教育局的回应和整改承诺只是一个开始,重建信任需要的是持久透明的沟通,而非事后的解释。

孩子的胳膊很细,针眼很小,但留下的印记却深深烙印在家长心里。

本文来自于百家号作者:,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除