神舟二十号夜间返回创下中国载人航天史上最难搜救纪录:红外天网锁定炽热归途,三维雷达破解黑暗迷宫,无人机抢出27分钟黄金窗口,医护团队在零下20℃守护最后一道生命防线。

当神舟二十号返回舱划过夜空,地面搜救团队随即展开中国载人航天史上难度最高的夜间搜救行动。与白昼返回相比,这次夜间搜救面临三大"暗夜挑战"——目标锁定难、地形判别难、气象预判难,每一项都在考验着航天大国的应急响应能力。

红外望远镜组成的"天罗地网"率先发力。在内蒙古主着陆场,12台机动式红外跟踪设备已提前3小时进入阵地。这些能感知零下80℃至3000℃温度变化的"夜视眼",将在返回舱穿越黑障区后第一时间捕捉其红外特征。与此同时,配备微光夜视仪的直升机群在2000平方公里预定区域巡航,其搭载的红外吊舱可识别20公里外直径3米的热源目标。

地形复杂度在夜色中呈几何级增长。着陆场东部突然出现的雨凇现象让地面车队不得不启动备用路线,原本就遍布沟壑的草原在夜间能见度不足百米。为此,前导车全部加装三维地形雷达,能提前50米预警潜在陷车点。最先进的"鹰眼"地形匹配系统实时比对着陆区数字高程模型,将搜救路径精度控制在±3米以内。

气象保障堪称"与魔鬼抢时间"。返回窗口前6小时,着陆区上空突然出现风速达18米/秒的切变风,气象团队紧急启用4架探测无人机穿透云层收集数据。在人工智能辅助下,预报员成功预测出凌晨3时至4时将有27分钟的临界风速达标期,这正是最终确定的着陆时刻。无人机传回的数据显示,当时1500米高度存在轻度积冰,指挥中心立即调整了直升机搜救高度。

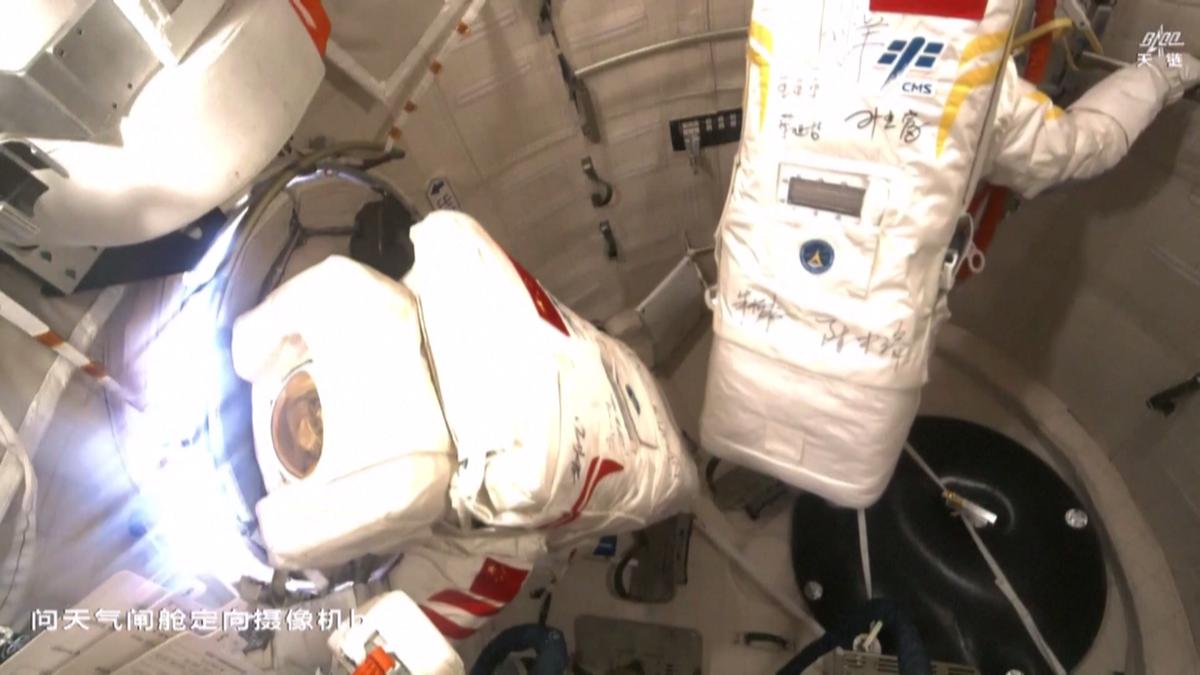

医疗救护的"黄金30分钟"在夜间更显紧迫。医监医保车配备了具有体温维持功能的担架系统,能在零下20℃环境中保持22℃恒温。便携式血液分析仪、超声诊断仪等设备全部经过暗环境操作特训,医护人员戴着夜视护目镜也能完成静脉穿刺。最特别的是新增的心理舒缓模块——返回舱开启瞬间将有柔光缓缓亮起,避免航天员长期处于黑暗后突然接触强光。

这场堪称教科书式的夜间搜救,标志着我国载人航天应急能力实现新跨越。当神舟二十号乘组平安踏上祖国大地,东方既白的天空中,那些闪烁的导航灯与晨星一同见证了中国航天又一历史性时刻。

作者声明:作品含AI生成内容本文来自于百家号作者:,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除