秦陵木材研究震撼揭秘:仅一号坑就用掉7100方巨木,秦岭深山砍伐、水路运输的庞大工程背后,是秦朝集权统治下惊人的资源动员能力与标准化生产体系,为"覆压三百余里"的史诗工程提供了科学证据。

秦始皇帝陵博物院与英国高校合作研究揭示,秦陵建造中木材资源利用情况首次得到系统分析,为理解秦朝资源动员与劳动力组织模式提供了重要考古依据。

网友的评论“虽时间短但确实有不少大工程”一语中的,点出了秦朝最令人惊叹的特点——在短短十几年的统治期内,完成了许多后世难以想象的宏伟工程。这次与英国高校合作的研究,正是从“木材”这个微观角度,为我们理解秦朝如何实现这些奇迹提供了全新的证据。

一、新发现揭示了什么?

这项研究首次系统性地分析了秦陵建设中的木材资源利用,让我们看到了冰山之下更庞大的帝国运作体系。

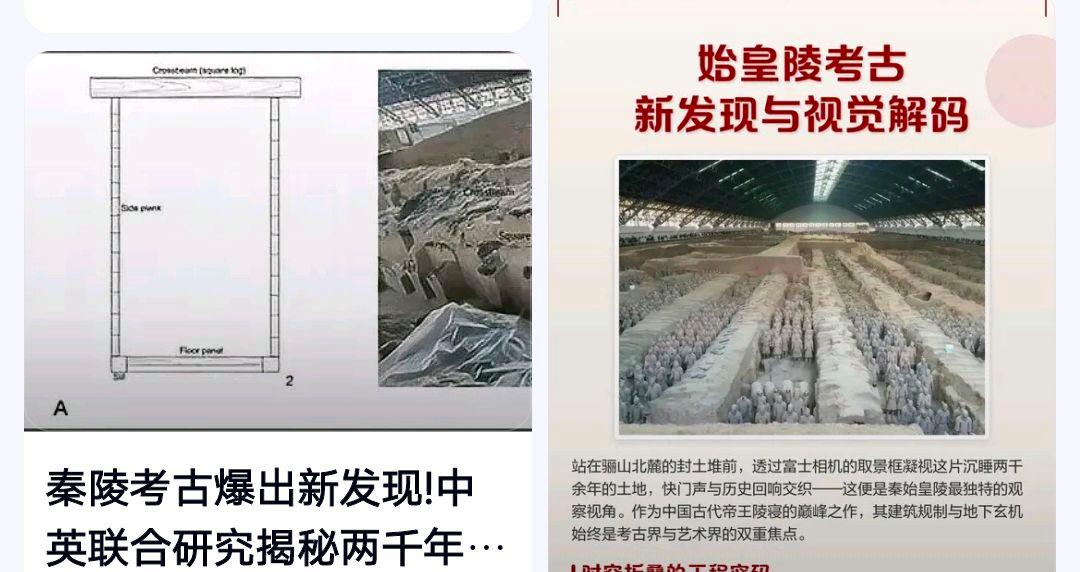

· 工程规模的量化证据:研究发现,仅秦陵陪葬坑之一的一号坑,其棚木结构就消耗了至少7100立方米木材。这还仅仅是一个坑的部分用材。以此类推,整个56平方公里的陵区建设,所动用的木材总量将是天文数字,为“覆压三百余里,隔离天日”的阿房宫传说提供了坚实的科学注脚。

· 惊人的资源动员能力:研究通过分析木材种类(如多用松树、杉树等优质木材)和年轮,推断这些木材很可能来自秦岭山脉。这意味着,秦帝国不仅要组织人力进入深山老林砍伐巨木,还要构建一套复杂的运输网络(很可能利用水路),将成千上万的木材从山区运抵陵区。这背后是国家对全国范围内人力、物力的强大控制力。

· 标准化的生产模式:考古发现,陵墓中使用的木材很多都经过严格的标准化加工,拥有统一的尺寸规格。这直接反映了当时已经存在的 “物勒工名”制度,即工匠在产品上刻上自己的名字,以便追查质量责任。这种制度保障了宏大工程的质量与效率。

️二、如何理解秦朝的“大工程”能力?

这项关于木材的研究,就像一块关键拼图,让我们更清晰地看到秦朝能够完成众多大工程的深层原因:

强大的中央集权 打破了西周分封制下的资源壁垒,能举全国之力统一调配资源。

严密的制度设计 “物勒工名” 等制度,确保了庞大体系下的质量与效率。

超前的标准化理念 推行“书同文,车同轨”,统一度量衡,为大规模协作生产奠定了基础。

高效的资源动员 如本次研究揭示的,能系统性获取、加工和运输巨量木材等建筑材料。

总结

总而言之,这次对秦陵木材的研究,其价值远不止于告诉我们“秦始皇用了很多木头”。它从一个具体的切入点让我们看到,秦帝国就像一个精密而强大的机器,通过高度集权、标准化的管理和高效的资源动员,将整个国家的力量集中于一点,从而在历史上留下了如此多震撼人心的工程印记。

希望这个解读能帮助人们更深入地理解这一考古新发现的意义。

本文来自于百家号作者:热点追踪巴巴,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除