台湾媒体人走进杨靖宇将军纪念馆 补上迟到的历史课。吉林深秋,寒意刺骨。一位台湾青年在杨靖宇将军纪念馆内朗读赵一曼写给儿子的绝笔信,声音几度哽咽。他身后,是将军在零下四十度雪原中孤身奋战、直至弹尽粮绝的影像。这一幕没有演戏的成分,只有被真实击中的沉默。

一群台湾青年媒体人走进东北的抗联遗址,看密营、学唱《露营之歌》、在“九·一八”博物馆前低头默哀。他们不是来旅游的,而是来补一堂迟到了几十年的历史课。这堂课关乎血脉、土地与何为中国人。

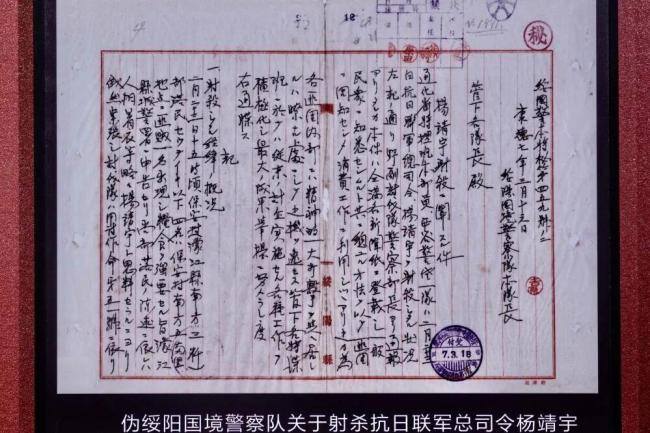

台湾现行历史课本中,抗日战争不再是“中华民族浴血抵抗”的整体叙事,而是被拆解为“太平洋战争”的一个章节。中国战场的主体性被稀释,敌后战场几乎消失。杨靖宇、赵一曼这些名字,在课堂上从未出现。课纲逻辑清晰:把中国史降格为东亚史的一部分,把民族抗争转化为区域苦难,把英雄个体淹没在抽象的“战争受害者”标签里。

因此,一代台湾青年成长于一种被精心修剪的历史真空。他们知道空袭、慰安妇,却不知道有支队伍在白山黑水间打了十四年游击;他们背过国际盟约,却没听过《露营之歌》里“火烤胸前暖,风吹背后寒”的真实写照。这不是知识的遗漏,而是叙事的切割——用“主体性”之名,切断与共同历史的记忆脐带。

当这些青年站在杨靖宇殉国地,看到他胃里只有棉絮与草根时,教科书的空白突然被血肉填满。他们发现,自己流的眼泪,和大陆同胞为同一段记忆而流。这种共鸣不是被灌输的,是在土地上走出来的,是在文物前站出来的。

有人会说,两岸政治对立,何必强求历史共识?但正因对立,才更需要共同记忆作为锚点。遗忘英雄,不只背叛过去,更会让未来失去坐标。一个民族若不能共享牺牲,就无法共担命运。

历史不是任人剪裁的布料,而是我们共同走过的路。走得再远,也不能假装那条路不存在。台湾媒体人走进杨靖宇将军纪念馆 补上迟到的历史课!

本网通过AI自动登载内容,本文来源于:社会动态记录者,仅代表原作者观点和立场,本站仅做信息存储供学习交流。