雅万高铁运营困难?中方回应 债务重组待谈。印尼投资部长罗桑公开表示,雅万高铁运营方——印尼高铁公司(KCIC)面临债务到期压力,希望与中国就相关贷款展开债务重组谈判。这一消息在东南亚乃至全球基建圈引起广泛关注。

雅万高铁是中国高铁“走出去”的头号标杆项目,从2015年敲定合作到2023年通车,历经重重困难。刚运营两年多就传出还不上钱的消息,引发质疑:是项目失败,还是印尼财政另有隐情?

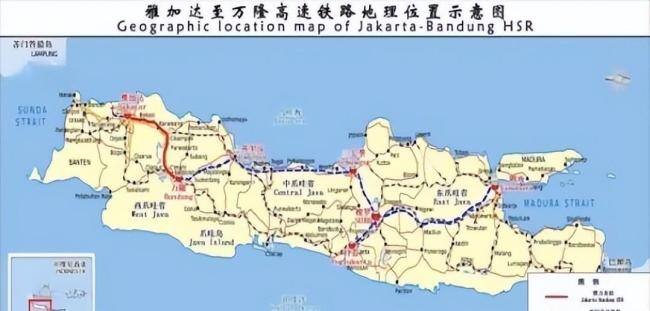

雅万高铁全长142公里,连接雅加达与万隆,总投资约73亿美元。其中45.5亿美元为2017年印尼向中国借贷,年利率2%,期限40年。后来因新冠疫情反复、工地多次停工,加上征地过程中与当地居民反复拉扯、补偿标准一再上调,项目最终超支12亿美元。这多出的资金,印尼自行筹措一部分,又向中国追加借贷5.6亿美元,利率3.4%。两笔合计,印尼欠中国的高铁相关债务仍有几十亿美元未还。

尽管如此,高铁运营数据却异常亮眼。截至2025年8月底,累计运送旅客突破1125万人次,日均开行62趟列车,高峰期上座率高达99.6%。乘客表示,以前堵在路上三小时是常态,现在46分钟直达,还能在车上休息。车站周边小摊贩收入翻倍,这条高铁显然已成为城市通勤大动脉。

问题不在高铁本身,而在印尼整体财政濒临极限。债务以美元计价,但印尼盾跌至26年最低点,这意味着即使本金不变,印尼政府需掏出更多本币才能还清同样1美元的债务。仅汇率一项,实际偿债负担大幅膨胀。

更严重的是,印尼政府近年财政支出极度扩张。2025年推出的“免费营养餐计划”年预算高达300亿美元,占财政支出14%,逼近GDP 3%的赤字警戒线。全球利率上行、大宗商品波动进一步加剧外债压力。仅2025年前五个月,印尼新增外债飙升164%,总外债突破214亿美元。在这种局面下,一边保民生,一边还其他国际债主,高铁债务自然成为“可协商”的对象。

跨国贷款通常以硬通货结算,以规避出资方汇率风险。中国接受美元计价,实则是对项目稳定性的保障。若用印尼盾放贷,一旦盾币暴跌,中方收回的本息可能连成本都覆盖不了。这一安排是双方权衡后的结果。

2%与3.4%的年利率,在2025年全球金融市场处于较低水平。非洲国家发债利率动辄10%以上,甚至超20%。中国贷款不仅利率极低,且无任何附加条款。项目建设过程中,中方表现克制,未强推中国设备垄断采购,未虚报工程造价,反而在技术转移上下足功夫。如今运营雅万高铁的KCIC公司,员工总数1091人,中方不到30人,绝大多数岗位由印尼本地员工承担。近600名印尼员工已获高铁运营、维护、调度等核心岗位资格证书,能独立作业。

中印尼在债务问题上早有合作先例。上世纪90年代,两国签署债务处理协议。中方不仅认可印尼自报债务金额,还同意采用“巴黎俱乐部方式”延长还款期限,甚至接受以原油、天然橡胶等大宗商品抵债。这种灵活务实做法说明两国在债务问题上始终走协商路线,而非对抗路线。

此次雅万高铁债务重组请求,本质是延续这一传统,属合作框架内的技术性调整,与西方惯用的“债务胁迫”截然不同。外界猜测纷纭,但真正懂行的人清楚,中方大概率会坐下来谈,且带着诚意。这不是心软,而是算了一笔长远经济账与战略账。

雅万高铁通车后,连锁反应远超预期。雅加达到万隆时空距离被彻底压缩,沿线经济迅速激活。卡拉旺工业园过去因交通不便、物流成本高,企业犹豫入驻。如今高铁一通,园区到雅加达港口仅20多分钟,汽车零部件、电子产品运输效率翻倍。当地企业主透露,交货周期缩短40%,客户满意度直线上升。旅游业同样受益,万隆火山景区游客比开通前多三成以上。酒店、餐饮、手工艺品销售水涨船高。这些新增经济活动,每年为印尼创造GDP增量估计超400亿元人民币。更别提每年节省的燃油消耗——机构测算,高铁替代公路与航空出行后,印尼年省油钱约14.7亿元人民币。这对石油进口国绝非小数。

若因债务问题导致高铁停摆,中方几十亿美元投资血本无归,中国高铁海外声誉亦将受损。雅万高铁是东南亚首条高速铁路,全球紧盯其成败。一旦失败,后续在泰国、马来西亚乃至非洲的高铁项目都将受牵连。与其逼印尼现在还钱,不如助其渡过财政难关,等沿线经济彻底热起来,还款自然水到渠成。

从国家战略看,印尼地位无可替代。它是东南亚面积最大、人口最多、经济体量最大的国家,2025年GDP增速仍维持在5%左右,是“一带一路”在东南亚的核心支点。中方在印尼的成功经验可直接复制至其他东盟国家。若能妥善处理债务问题,不仅不损利益,反而积累“信任资本”。

本网通过AI自动登载内容,本文来源于:星月不相逢,仅代表原作者观点和立场,本站仅做信息存储供学习交流。