2025年国庆假期,一段不到两分钟的视频在社交平台悄然走红。江西90后青年梅林随父母前往四川乐山,与未婚妻小璐的家人首次见面。席间,梅林母亲拿出准备好的彩礼,郑重交到亲家手中。没想到,小璐母亲当即婉拒:“我不是卖女儿,你们给了我一个好儿子,这比啥都强。”这句话瞬间击中了无数网友的心,视频播放量迅速突破千万。

这不是剧本,也不是摆拍,而是梅林随手记录的生活片段。他未曾想到,一次普通的家庭会面,竟掀起一场关于“彩礼”的全民讨论。

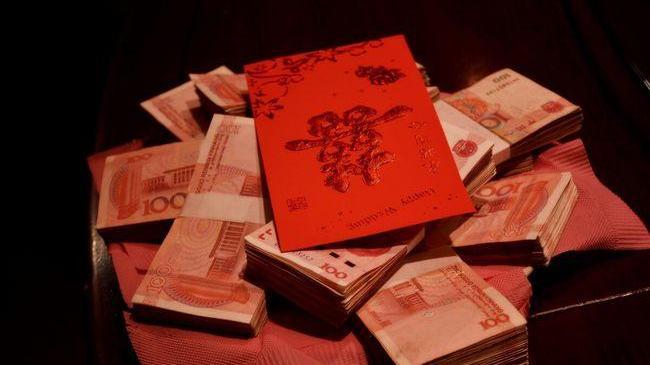

彩礼,这个在中国婚俗中延续千年的传统,本是婚姻缔结的礼仪象征。据《仪礼》记载,西周时期确立“六礼”,其中“纳征”即为送聘礼,用大雁、丝绸、鹿皮等表达对婚姻的郑重承诺。那时的彩礼重在“礼”而非“财”,是两个家族联姻的仪式符号,承载着尊重与祝福。

然而,随着时代变迁,彩礼逐渐被赋予越来越多的经济含义。唐宋时期,聘礼开始货币化;明清之际,“卖女换聘”现象频现;到了当代,部分地区彩礼动辄数十万元,甚至成为婚姻的“入场券”。江西一些农村地区,彩礼普遍在10万至20万元之间,个别地方“20万起步”已成常态。而在四川凉山州,治理前彩礼曾高达30万元,让许多家庭不堪重负。

当彩礼从“礼”滑向“财”,它便不再是祝福,而成了负担。高额彩礼催生攀比之风,加剧婚姻焦虑,甚至引发“因婚致贫”“婚骗”等问题。中央一号文件连续多年点名“高额彩礼”,将其列为需整治的陈规陋习。人们开始反思:婚姻的本质,究竟是两个人的结合,还是一场明码标价的交易?

正是在这样的背景下,小璐母亲那句“我不是卖女儿”才显得格外珍贵。她拒绝的不是礼节,而是将女儿物化的逻辑。她看到的不是一个“值多少钱”的儿媳,而是一个愿意共度余生的好儿子。这种态度,恰是对彩礼异化的温柔抵抗。

值得注意的是,江西虽有“高彩礼”之名,但许多家庭会将彩礼全额或部分返还给新人,作为小家庭的启动资金。上饶一位新娘的父母就将18.8万元彩礼全数退还,只留下一套被褥和几件金饰。这种“收而即返”的做法,实际上弱化了彩礼的交易属性,强化了其情感表达功能。

相比之下,四川凉山州则走出了另一条路。2022年,《凉山彝族自治州移风易俗条例》正式施行,明确规定婚嫁彩礼不得超过10万元。全州2377个村社将此写入村规民约,建立“红黑榜”“文明积分超市”等激励机制。干部带头承诺,群众互相监督,短短三年间,平均彩礼从30万元降至9万元,累计为群众减轻负担超1.2亿元。

这场变革背后,是法治、自治与德治的深度融合。它证明,移风易俗并非只能靠道德呼吁,也可以通过制度设计实现。而江西则更多依赖宣传引导与服务支持,如设立“喜事管家”、提供创业贷款等,帮助青年减轻婚恋压力。两地路径不同,但目标一致:让婚姻回归情感本质。

对普通人而言,彩礼如何处理,直接影响婚姻质量与家庭关系。若彩礼成为沉重负担,新婚夫妻尚未起步便已负债;若双方家庭能在尊重传统的同时保持理性,彩礼反而能成为增进感情的纽带。梅林与小璐的故事之所以动人,正因它展现了一种理想状态:男方恪守礼数,女方体谅艰辛,双方共同守护婚姻的纯粹。

未来,彩礼不会消失,但它的意义正在重塑。越来越多的年轻人选择“零彩礼”,或以旅行结婚、公益捐赠代替物质交换。他们不再把彩礼当作衡量婚姻价值的标尺,而是更关注对方的人品、责任感与共同价值观。这种转变,正是社会文明进步的缩影。

梅林说,他还会继续记录生活。而我们期待,这样的温情片段不再是“爆款”,而是成为常态。当每一场婚姻都建立在平等与尊重之上,当每一笔彩礼都承载祝福而非压力,那才是传统真正焕发生命力的模样。

疑似使用AI生成,请谨慎甄别本文来自于百家号作者:社会动态记录者,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除