台北地院裁定柯文哲7000万交保,创政治人物保释金新高,限制出境并电子监控。案件涉北士科、京华城两起争议,检方指控其市长任内图利厂商,司法裁决引发岛内政治震荡。

9月5日上午,台北地方法院针对台湾民众党前主席柯文哲涉嫌的"北士科地上权案"及"京华城容积率案"作出裁定,准许柯文哲以7000万元新台币交保候审。这一裁决立即在岛内引发广泛关注,成为当日最受瞩目的司法案件之一。

民眾黨前主席柯文哲。(中時資料照)

民眾黨前主席柯文哲。(中時資料照)根据法院裁定书显示,柯文哲除需缴纳高额保释金外,还将面临严格的行动限制:包括限制住居、禁止出境出海,并需接受电子监控。法院特别指出,柯文哲若需变更住居所,必须提前向法院提出申请并获得批准。值得注意的是,这一裁定并非终局决定,检辩双方均可依法提起抗告。

柯文哲、應曉薇除了交保金還要兩項科技監控(中時資料照)

柯文哲、應曉薇除了交保金還要兩項科技監控(中時資料照)案件源于台北地检署的指控。检方认为,柯文哲在担任台北市长期间,涉嫌在北投士林科技园区地上权招标案中图利特定厂商,以及在京华城改建案中违规提高容积率。经过长达数月的调查,检方于8月向法院声请羁押柯文哲,但最终法院裁定交保。这一结果与检方预期存在明显落差,也反映出司法系统对此案的态度。

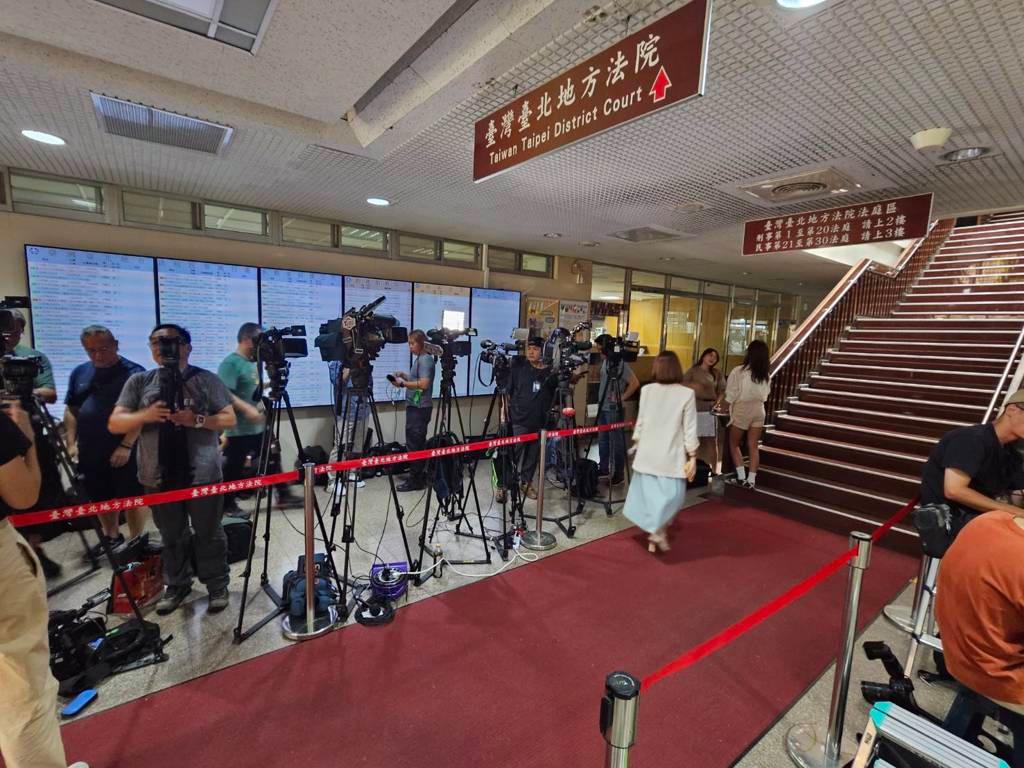

北院外媒體大陣仗守候(圖/記者游定剛)

北院外媒體大陣仗守候(圖/記者游定剛)从法律程序角度看,7000万新台币的保释金额创下了台湾地区政治人物交保金额的新高。法律界人士分析指出,如此高额的保释金设定,既考虑了柯文哲的政治身份和社会影响力,也反映了法院对案件严重性的评估。电子监控措施的采用,则体现了现代司法技术在处理高敏感度案件中的应用趋势。

北院現場。(取自中天新聞)

北院現場。(取自中天新聞)政治观察家注意到,此案发生在台湾地区领导人选举结束不到一年的敏感时期。柯文哲作为在野党领袖,其司法案件的进展必然会对岛内政治生态产生涟漪效应。有评论认为,司法机关在此刻作出如此裁决,既需要勇气也考验智慧,如何在司法独立与政治中立之间取得平衡成为关注焦点。

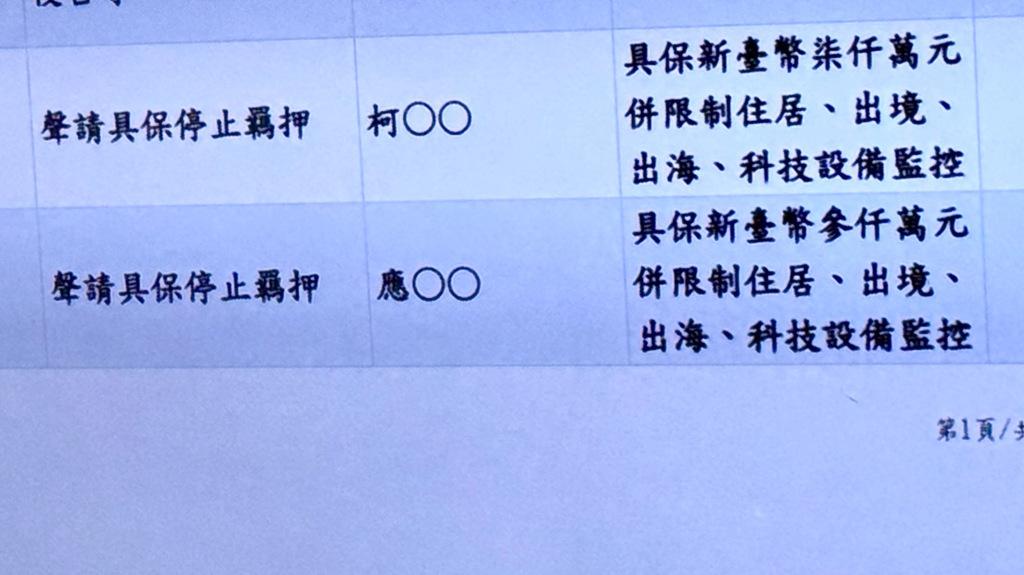

台北地院電子看板列出前台北市長柯文哲7千萬元交保、台北市議員應曉薇3千萬元交保,並以電子腳鐐科技監控,限制住居、出境及出海。(姚志平攝)

台北地院電子看板列出前台北市長柯文哲7千萬元交保、台北市議員應曉薇3千萬元交保,並以電子腳鐐科技監控,限制住居、出境及出海。(姚志平攝)从社会反响来看,不同阵营对此裁决反应迥异。柯文哲支持者多认为这是"政治迫害"的延续,强调司法不应成为政治斗争工具;而部分市民则对高官涉贪表示愤慨,要求彻查到底。这种民意分裂也折射出台湾社会当前的政治对立状况。

案件后续发展存在多种可能。法律专家指出,若检方坚持原有立场,可能会提起抗告要求撤销交保裁定;而辩方也可能针对限制措施提出异议。无论哪种情况,此案都将继续在司法程序中推进,其最终结果将对台湾地区的司法公信力和政治发展产生深远影响。

在接下来的司法程序中,证据的法庭呈现、法律条款的适用解释以及最终的量刑裁决,都将成为检验台湾地区司法独立性和专业性的试金石。而社会各界对此案的持续关注和多元解读,也反映出台湾民众对司法公正和政治清廉的深切期待。

本文来自于百家号作者:葫芦娱乐工作室,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除