昨天小米发布三季度财报,小米利润暴增80%,股价却暴跌30%,创下历史最佳成绩!

小米股价从6月高点跌了超过30%,市值蒸发约3000亿港元。

但资本市场似乎对这些亮眼数据视而不见。

机构投资者正在大幅减持,使小米成为当期被减持最多的个股之一。

小米三大业务

手机业务成本压力大增

内存价格因AI需求爆发进入“可能偏长的上行周期”,供应端新产能预计到2027年才能逐步释放。这直接挤压了手机业务的毛利率,已降至11.1%。

汽车业务盈利但存隐患

小米汽车本季虽盈利7亿元,但管理层透露,2026年新能源车购置税补贴将减半,行业竞争会更激烈,汽车业务毛利率可能难以维持当前水平。

家电业务表现令人失望

小米三季度IoT与生活消费产品业务收入276亿元,环比下跌28.8%,受国家补贴退坡和竞争加剧双重打击。

包括高盛、花旗、摩根大通在内的多家知名投行在财报前后下调了小米的目标价。高盛更披露小米已成为对冲基金的“共识做空/卖出目标”。

小米一直徘徊于两种截然不同的形象之间:一边是以性价比利刃切入市场的价格屠夫,另一边是对标苹果、特斯拉的高端玩家。

这种双重倾向,使得小米的品牌定位长期处于一种模糊而矛盾的状态。

当浑身充满电商品牌特质的小米,进入高端智能手机及智能电动汽车这些需要提供高附加值的领域后,其主要对手不再是杂牌,而是变成了众多优秀的产品服务品牌。

小米是制造流量的高手。从“风口猪飞论”到“雷布斯”个人IP,从“米粉”社群到争议性营销,小米构建了高效的流量获取体系。

但小米在营销上的成功,也带来了问题。

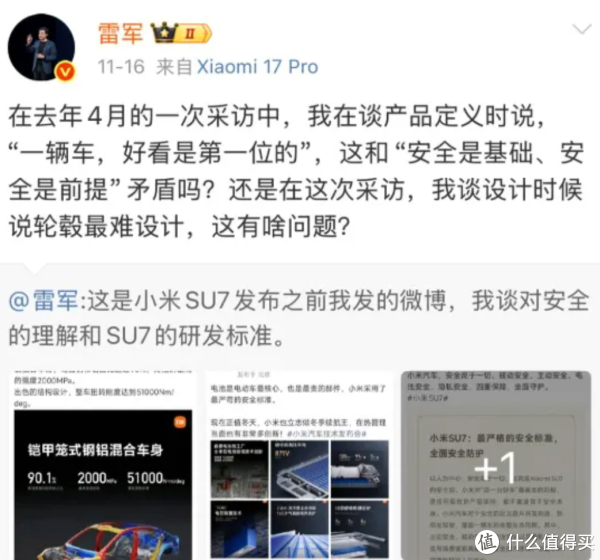

雷军提出“颜值是王道,车好看是第一位的”产品定义原则,这样充满话题性的说法,与汽车行业“安全至上”的传统原则存在明显差异。

小米SU7 Ultra碳纤维前舱盖被部分车主认为“仅具有装饰性”,对其高达4.2万元的选配价格表示质疑。小米17Pro宣传海报中大字标注“逆光之王”和小字标注“产品设计目标”,被批评是在营造技术领先的“假象”。

小米此时的困境,也是所有生态型企业的缩影:当故事讲到极致,当增长依赖想象,一旦现实不及预期,股价崩塌在所难免。

小米需要的不是一份漂亮的季度财报,而是一条清晰的、可持续的、能赚钱的长期路径。

只有将“安全至上”写入企业使命,将用户生命置于商业利益之上,才能真正赢得市场的尊重与信赖。

本网通过AI自动登载内容,本文转载自MSN,【提供者:什么值得买 | 作者:什么值得买】,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除。