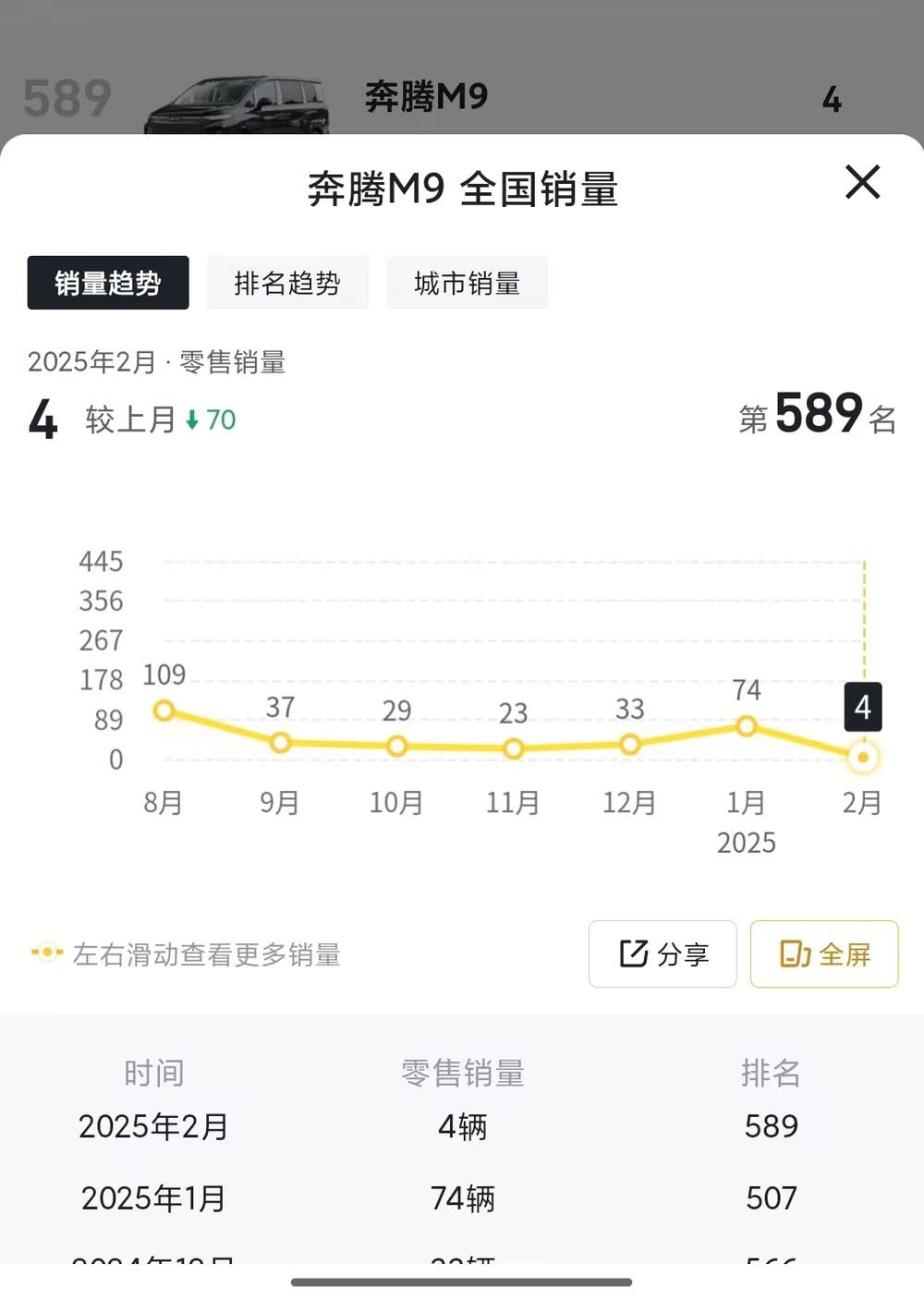

在2006年,一汽奔腾通过B70车型以“合资品质、自主价格”的策略,成功实现了年均3万辆的销售业绩,成为当时自主品牌的佼佼者。然而,如今这个曾身披央企荣耀的品牌却面临着严峻的市场挑战。2024年,其燃油车总销量仅为6.7万辆,除了B70车型月均3000辆的支撑外,T77、T55等车型销量惨淡,月均不足百台。MPV车型M9甚至出现了单月个位数的销量。作为一汽集团旗下唯一持续承受销量压力的子品牌,奔腾的市场影响力与其技术实力似乎并不相符。

在2024年,奔腾全年销量仅为15.08万辆,不及红旗品牌的四分之一。虽然在新能源领域,奔腾小马表现出色,实现了55%的渗透率突破,但1月销量环比暴跌57.67%,这显示出品牌过度依赖单一车型的风险。其主力车型奔腾NAT主要依赖网约车市场,个人消费市场的影响力十分有限。当其他自主品牌借助新能源的东风迅速崛起时,奔腾为何陷入困境,难以借助集团的优势提升自身竞争力,这是一个值得深思的问题。

面临分裂的转型挑战与产品迭代的时空错位

奔腾的困境源于其产品定位的不明确。自2006年上市以来,奔腾B70已经经历了四代产品迭代,然而,其主要竞争对手如吉利星瑞和长安UNI-V的换代周期已经缩短至三年。在过去的十年里,其燃油车阵容中的经典车型,如B70和T77,因换代缓慢而逐渐被市场所淘汰。尽管早期布局新能源领域,但缺乏引人注目的爆款产品。奔腾小马虽然月销量达到7405辆,位列微型车市场第四,但在面对五菱宏光MINI EV等强劲对手时,其品牌溢价和技术优势均显不足。产品力的断层直接导致了市场份额的流失。在新能源领域,奔腾E01长达四年未进行改款,NAT依赖网约车市场的策略也暴露了其技术迭代的迟缓。

关于品牌认知的年龄断层与沟通策略

在汽车市场竞争日益激烈的环境下,年轻消费者群体已成为购车的主力军,他们对汽车的设计和智能化有着更高的要求。然而,奔腾汽车由于其相对保守的设计理念和智能化的滞后发展,在吸引年轻消费者方面面临困难。为了突破这一局面,奔腾汽车在2025年推出了悦意03/07系列,该系列车型搭载了越影平台和逐日动力,拥有565km的续航和AI座舱等亮点。然而,其迟来的转型是否能够扭转用户固有的认知,成功吸引年轻消费者,仍有待观察。

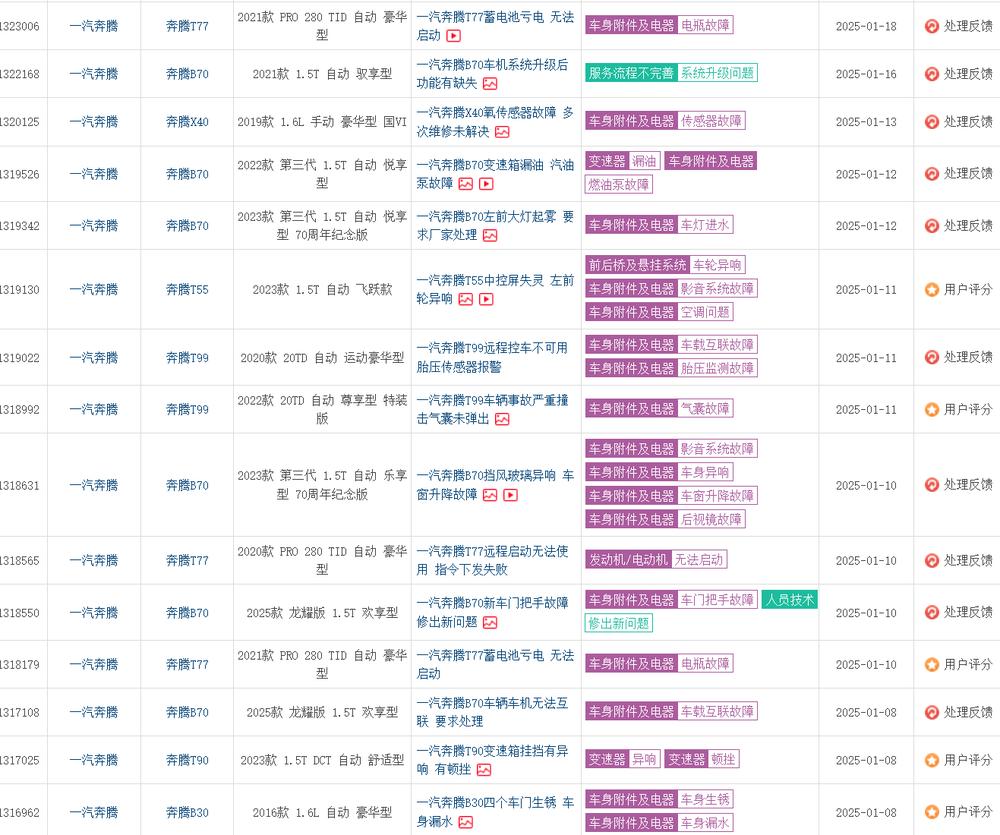

品牌建设的短板进一步放大了其产品劣势。尽管奔腾汽车尝试通过跨界合作、粉丝节等营销活动来扩大影响力,但其声音主要局限于区域市场,未能形成广泛的传播效应。与蔚来汽车的“用户企业”理念和小米汽车的流量策略相比,奔腾汽车仍然停留在产品功能参数的宣传层面,缺乏与消费者情感上的共鸣。此外,品控问题频发,如远程控制故障、中控黑屏等细节问题,削弱了消费者对品牌的信任。即使奔腾小马的“1900元提车”营销活动引起了广泛关注,但也有声音质疑其透支了品牌价值。

为了解决品牌认知的年龄断层问题,奔腾汽车需要审视其沟通策略,更加关注年轻消费者的需求,并寻找与他们情感共鸣的营销策略。同时,提高产品质量和控制水平,增强消费者对品牌的信任感也是至关重要的。

组织变革的挑战与应对

面对当前的困境,奔腾管理层的压力日益加大。董事长杨虓虽以财务背景的专业知识推动了“ALL IN新能源”战略,并制定了三年内推出六款新车的规划,但品牌转型需要全面的产品定位调整和用户体验创新。以即将在2024年推出的纯电SUV悦意03为例,尽管其强调能耗、空间和智能三大卖点,但在市场竞争中仍缺乏独特的差异化记忆点。此外,悦意03的预售时间推迟至2025年3月,高阶智驾系统的落地也仅计划在年底进行,这显示出奔腾在技术转化和迭代方面的效率有待提高,相较于竞争对手如比亚迪和吉利极氪,奔腾需要加快技术转化的步伐。

突破关键:由依赖集团支持到实现自主发展

奔腾汽车并非毫无机会。依托一汽集团的研发资源以及华为、宁德时代等技术合作伙伴的加持,为其提供了坚实的基础。新推出的悦意品牌,承载着奔腾汽车突破市场重围的希望。若能将悦意系列的技术优势如“565公里续航+11.8度电耗”等转化为用户体验,并借助集团渠道加强市场渗透,可能有助于改变局面。然而,关键在于奔腾汽车需要重塑品牌故事,从依赖B端市场转向满足C端用户需求,从简单的功能堆砌向场景化创新转变。

面对市场环境的变化,更大的挑战在于微型电动车市场因激烈的价格竞争而压缩利润空间,A级SUV市场赛道上聚集了众多竞品。即使悦意03能够达到月销3000辆的预期,但要实现年销售25万辆的目标,仍需要多款新车同时取得成功,而这成功的概率仅为行业平均水平的五分之一。

燕赵车评:

一汽奔腾的现状反映出汽车产业的残酷现实,即单纯依赖某一爆款车型或低价策略已无法适应日益激烈的竞争环境。随着电动化浪潮的推进,汽车产业已经进入淘汰赛阶段。奔腾所面临的困境,归根结底在于其传统制造思维与智能电动时代需求之间的结构性冲突。其核心挑战在于突破现有模式,实现传统车企与新势力的融合。奔腾转型的成败,将取决于其组织变革的深度和广度,以及能否适应新能源市场的发展趋势。到2025年,新能源市场的渗透率已经达到惊人的42%,这意味着奔腾的转型之路已经刻不容缓,面临的压力与日俱增。面对激烈的市场竞争,“集团光环”已逐渐褪去,奔腾必须依靠技术创新和精准把握用户需求,才能在新能源市场中立足。否则,这个曾经的国企巨头可能会面临转型失败的命运。

本文来自于百家号作者:,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除