航天拓荒者助大型液体运载火箭冲天 商业航天迎来新机遇!商业航天正迎来前所未有的高度关注。2024年,商业航天首次被写入政府工作报告,定位为“新增长引擎”。2025年,“十五五”规划建议中提出打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展,将催生数个万亿元级甚至更大规模的市场。

截至2025年,中国火箭发射次数已经超过60次,其中商业航天公司成为重要力量。蓝箭航天(朱雀二号)、星河动力(谷神星一号)、中科宇航(力箭一号)、东方空间(引力一号)等多家民营公司成功实施了发射任务,为市场注入活力。

在众多商业航天公司中,形成了两条不同的技术路线:固体火箭与液体火箭。例如,东方空间目前以固体火箭为主,后续逐步进行液体火箭的开发与测试;中科宇航、蓝箭航天则从起始阶段就聚焦液体火箭的开发,蓝箭航天还是中国最早坚定选择并成功验证液氧甲烷技术路线的民营航天公司。

固体火箭和液体火箭的区别在于燃料推进剂形态的不同。固体火箭的燃料预先混合并固化在发动机燃烧室内的药柱,一旦点燃就会持续燃烧直到耗尽,中途无法关机或调节推力。其推力曲线主要通过药柱的几何形状来预先设计。固体火箭添加推进剂类似于浇筑水泥,保存时间长且维护成本低。因此,固体火箭适合快速响应和长期备勤,特别适用于发射应急通讯、遥感等小型卫星以及军事领域导弹发射。

长征十一号固体运载火箭可以在24小时内完成发射准备,准备周期越短,意味着快速反应能力越强。东方空间旗下的引力一号固体火箭通过并联捆绑等技术,正在向中型载荷市场迈进,打破了过去只能发射小卫星的限制。引力一号箭高30米,芯级和助推器直径同为2.65米,起飞重量405吨,起飞推力600吨,整流罩直径4.2米,近地轨道运载能力6.5吨、500公里太阳同步轨道运载能力4.2吨,可支持百公斤级卫星“一箭30星”发射。

10月11日,东方空间自主研制的引力一号(遥二)运载火箭由太原卫星发射中心在海阳附近海域发射升空,将吉林一号宽幅02B07星、数天宇星01和02试验星共3颗卫星送入预定轨道。东方空间总裁助理、引力一号总设计师兼总指挥徐国光表示,引力一号(遥二)发射成功后,按计划不久会发射引力一号(遥三)。等到遥三任务成功,引力一号将进入完全常态化商业运营阶段。

除了快速响应与应急发射,固体火箭对发射场地依赖较小,可以实现陆地机动发射或海上发射。例如,航天科技旗下的捷龙三号和东方空间的引力一号都具备海上发射能力,这能有效缓解固定发射场地资源紧张问题,并为特定轨道倾角的发射任务提供便利。其相对简单的结构也有利于控制成本,为商业航天提供了低成本进入太空的选项。

相比之下,液体火箭的动力核心结构更为复杂,主要由推力室、推进剂供应系统和发动机控制系统等构成。推进剂供应系统负责将贮箱中的燃料和氧化剂精确输送到燃烧室,燃料和氧化剂通过喷注器进入燃烧室后,在那里雾化、混合并剧烈燃烧,将化学能转化为高温高压燃气的热能和动能。高温燃气随后通过拉瓦尔喷管加速到超音速喷出,火箭由此获得巨大的反作用推力。

液体火箭最突出的优点是高比冲和高可控性。比冲是衡量发动机效率的关键指标,液体火箭(尤其是采用液氧液氢组合)的比冲通常远高于固体火箭,这意味着消耗同样质量的推进剂能产生更大的总冲量,更适合将重型载荷送入高轨道或执行深空探测任务。通过阀门可以精确调节推进剂流量,从而控制推力大小,甚至实现多次关机与再启动。这对于轨道调整、空间交会对接、载人飞船的精确入轨等复杂操作至关重要,也是固体火箭难以企及的能力。

不过,液体火箭优势的另一面是系统的复杂性。发射前,液体通常需要较长的加注和测试准备时间,不及固体火箭响应迅速。部分低温推进剂(如液氢、液氧)贮存困难,易蒸发损失。系统复杂的阀门、管道和涡轮泵也提高了制造和维护的复杂度与成本。

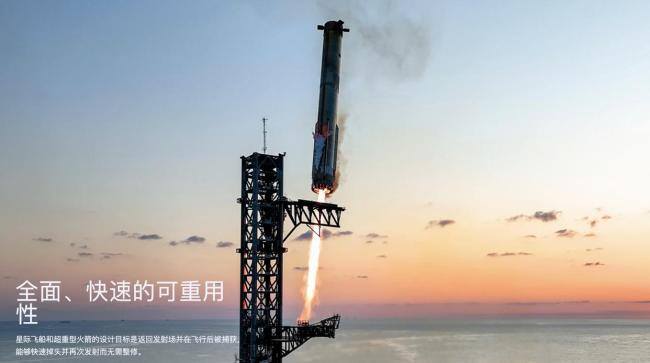

在液体火箭厂商中,SpaceX处于绝对领先地位,也是唯一一家实现火箭可回收技术的航天公司。猎鹰9号使用的梅林发动机和星舰使用的猛禽发动机具备多次点火和深度节流的能力。在返回着陆过程中,发动机会多次启动,先进行高速进入大气层前的“再入点火”以减速,最后进行“着陆点火”,通过精确控制推力,使火箭以近乎零的速度轻柔触地。靠着火箭可回收技术和内部自主设计、制造大部分关键部件,SpaceX将发射成本降低了约30%。

面对SpaceX的领先,中国的商业航天公司也在加速追赶。专注于新一代液体火箭发动机及中大型液体运载火箭研制的天兵科技,已构建起覆盖从火箭自研、规模制造到专属发射工位的全产业链布局,具备年产30发天龙三号大运力液体火箭及500台天火系列发动机的制造能力。2025年9月15日,天兵科技在山东海阳东方航天港成功完成天龙三号大型液体运载火箭一级动力系统全系统海上试车,创下国内商业航天液体火箭发动机推力新纪录。

作为我国商业航天首款近地轨道运力有望突破20吨的大型液体火箭,天龙三号性能对标SpaceX猎鹰9号,箭体长72米,起飞重量约600吨,近地轨道运力可达22吨,可实现一箭36星组网发射。此外,蓝箭航天、星河动力、中科宇航、箭元科技等公司也在持续发力液体火箭的研制与可回收技术。

无论是固体火箭发射更便捷,还是液体火箭的可回收计划,中国商业航天公司目前瞄准的都是同一目标——承接中国卫星互联网建设预计将带来超过3万颗卫星的发射需求。低轨卫星因较低的轨道高度,具有传输时延小、链路损耗低等特点,非常适合发展卫星互联网业务。按照国际电信联盟(ITU)“先占永得”的规则,中国已申报了5.13万颗卫星,其中数量超过万颗的星座计划有三个。

上海垣信卫星主导的千帆星座计划到2030年部署超1.5万颗低轨卫星,轨道高度500-1145公里,提供全球宽带服务。2024年8月,千帆星座完成首批18颗卫星发射(一箭18星),计划2025年底完成648颗组网,2027年实现全球覆盖。

面对当前蓬勃发展的低轨通信星座等需要“一箭多星”或高频次发射的任务,固体火箭提供了高性价比和高效率的解决方案,是中小型卫星、追求效率的星座组网发射的最优选择之一。东方空间联合创始人、副总裁彭昊旻表示,虽然今明两年会是新型火箭首飞的大年,但新型号液体火箭还需要通过2-3次飞行验证才能获得真正订单,预计液体火箭大规模商业化时间点窗口不会早于2027年。

作为固体运载火箭,完成飞行验证后的引力一号在2026年将有望获取一定的市场空间。服务价格方面,当前业内1.5-2吨左右的成熟运力服务价位在5-6万元/公斤,引力一号则能提供3万元/公斤的服务价格。东方空间也在同步研发“引力二号”中大型可回收液体运载火箭,预计引力二号能够让客户获得2万元/公斤的运力服务。

对于起步阶段的商业航天公司而言,“沿途下蛋”是最合适的商业化路径——通过验证更快的固体火箭提前拿到订单,有了正向现金流之后,再聚焦可回收液体运载火箭的研发。固体火箭与液体火箭在商业航天领域各有所长,它们之间的“路线之争”反映了行业在追求可靠性、灵活性、低成本和高运力等多重目标间的权衡。最终的成功不仅依赖于技术本身的突破,更取决于企业能否精准定位市场需求,构建可持续的商业模式。

本网通过AI自动登载内容,本文来源于:钛媒体APP,仅代表原作者观点和立场,本站仅做信息存储供学习交流。