6382万买沥青竟是一场空:武汉国企两罐货物一罐是水、一罐全空,暴露风控全面失效。付款前未验货、提货受阻轻信谎言、被动等待近两年,最终法院开罐才揭穿骗局。国资委正全力追回资金,这起事件敲响国企贸易监管警钟。

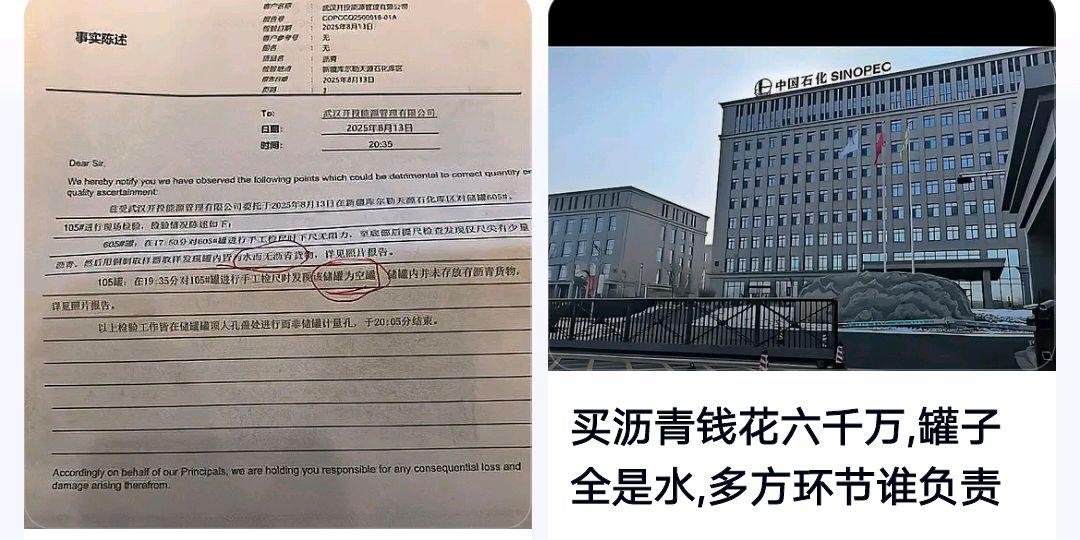

此前,武汉一国企掷6382.5万元买沥青,兜兜转转近两年后,开投能源检查后惊讶地发现——两个罐子里装的都不是沥青:一个是空罐,另一个罐子里是水。目前,武汉市国资委高度重视此事,正在设法追回6382.5万元国有资金。

这起国企花6382万买沥青,最终发现一个油罐是空的、另一个罐子里是水的事件,确实暴露了其在风险控制方面存在的严重问题。下面梳理了一下事件的来龙去脉,并解答为何验货如此滞后。

一、事件关键信息梳理

涉事企业:买方:武汉开投能源管理有限公司(武汉市国资委三级子公司) 卖方:中石化北方能源(大连)有限公司。

时间线:2023年9月 - 签订合同并全额支付6382.5万元。2024年3月 - 首次提货失败,但未实地查验货物。2025年8月 - 在法院组织下开罐,确认一罐是水,一罐是空。

验货方式与结果:方式:法院组织多方共同开罐,并由专业机构(通标标准技术服务有限公司,SGS)进行检验。 结果:605#罐中皆为水,105#罐是空罐。

当前进展:武汉市国资委高度重视,正在设法追回6382.5万元国有资金。

二、为何两年后才验货

网友提到的“为何是两年后验货”是这起事件最核心的疑问。根据报道,这背后是风险控制的全面失效和一系列令人费解的操作。

· 付款前未验货:武汉开投能源在支付全额货款前,并没有对货物进行现场查验。在大宗商品贸易中,尤其是在依赖第三方仓储的情况下,这相当于放弃了最基本的风控环节。

· 提货受阻后的“轻信”:付款约半年后(2024年3月),开投能源工作人员首次前往油库提货。油库以“停业”为由拒绝提货。工作人员当时试图用仪器探测罐内情况,但仪器显示罐内有物质(后证实是水),便轻信了罐内有货。此外,他们还采信了油库提供的一份来源存疑的入库单,但该单据的送货单位并非合同卖方。

· 长达一年的被动等待与无效监控:在首次提货失败后,开投能源选择等待,并未积极与卖方沟通或采取强制验货措施。他们甚至在油库安装了摄像头,但监控显示在此期间并无车辆进出,这说明货物可能从一开始就不存在。

· 法律程序的推进:由于多次提货无果,开投能源最终通过法律途径解决问题,这才在法院的组织下于2025年8月进行了开罐检验。从付款到最终确认货物不存在,时间已过去近两年。

三、暴露出的核心问题

这起事件并非简单的商业欺诈,它更深刻地揭示了部分国有企业在治理中存在的形式主义和风控盲区。

· 风控流程形同虚设:合同、付款流程看似完备,但最关键的货权控制和实地查验环节却被忽视。这反映了企业可能将“程序走完”等同于“风险可控”。

· 对第三方仓储监管缺失:交易依赖远在数千公里外的第三方油库,但开投能源并未对其建立有效的动态监管机制,导致对货物情况完全失控。

· 疑似触碰“空转贸易”红线:根据报道,这笔交易具有某些“融资性贸易”(或称“空转贸易”)的特征,即国企出资但并未实际控制货物,这严重违反了国资委的相关监管规定。

️四、事件启示与反思

这6382万元买来的深刻教训,值得所有企业引以为戒:

· 实质重于形式:真正的风险控制不是签了多少文件,走了多少流程,而在于是否实际掌握了货物、资金的关键节点。

· 大宗贸易的风控铁律:对于大宗商品贸易,必须坚持 “货权控制” ,严格执行付款前独立查验,并考虑引入第三方权威机构进行监管和核实。

· 强化问责与过程监督:需要建立更清晰的责任追溯机制,让风控从“事后追责”转向“事中拦截”,避免为了追求规模增长而忽视潜在风险。

目前此事仍在调查中,最终的责任认定和资金追回情况,还需等待官方的进一步通报。

本文来自于百家号作者:热点追踪巴巴,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除