“就喝一点,脸红没事,多练练就好了!”酒桌上,这样的劝酒词屡见不鲜。一位刚毕业的大学生小张在公司的聚餐会上,面对领导的热情劝酒,一杯啤酒下肚,立刻变成了“关公脸”。同事们笑他“酒量欠佳”,但没人知道,这一刻他的身体正在经历什么。

实际上,喝酒脸红不是酒量的问题,而是一种基因缺陷的警报,是身体在向我们发出求救信号。

01 脸红背后的科学:基因缺陷与乙醛堆积

为什么有些人一杯酒下肚就立刻变成“红脸关公”?这得从我们身体的酒精代谢过程说起。

酒精进入人体后,首先通过乙醇脱氢酶转化为乙醛,随后乙醛再通过乙醛脱氢酶(ALDH2)转化为无害的乙酸。

对于那些喝酒脸红的人来说,问题出在第二个环节。他们携带了ALDH2基因突变,导致乙醛脱氢酶活性显著降低。

这种突变使得乙醛无法被及时分解,在体内大量堆积。乙醛是一种有毒化学物质,具有扩张血管的作用,会引起面部毛细血管扩张,从而出现脸红、心跳加快、头晕等症状。

这就是医学上所说的“酒精潮红反应”,也被称为“亚洲红脸综合征”。

02 惊人数据:东亚人的基因短板

酒精脸红的现象在东亚人群中尤为常见。研究显示,约30%-50%的东亚人存在ALDH2缺陷。

台湾酒精不耐症卫教协会理事长陈恒德指出,台湾人的这种基因缺陷比例高达49%。

也就是说,近一半的台湾人携带这种酒精代谢缺陷基因。这意味着,每两个台湾人中,就有一个在喝酒时面临更高的健康风险。

这种基因缺陷是东亚人独有的。这也就解释了为什么喝酒脸红的现象在亚洲地区更为常见,而在欧美人群中则相对较少。

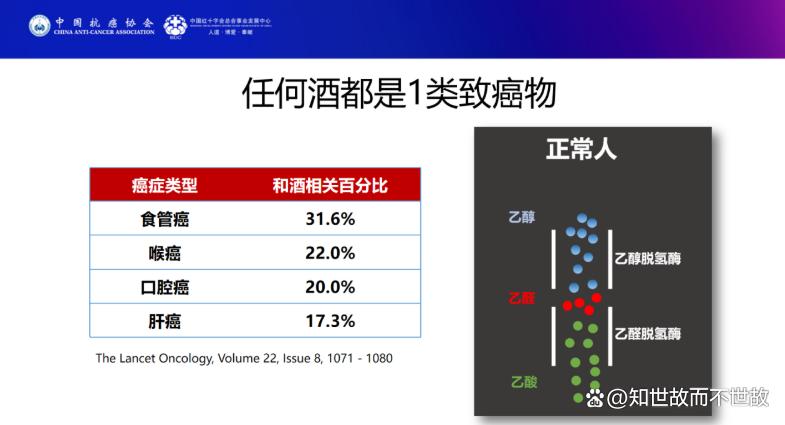

03 危险现实:乙醛是一级致癌物

乙醛到底是什么?为什么它在体内堆积如此危险?世界卫生组织国际癌症研究署(IARC)早已将乙醛列为一级致癌物。

一级致癌物是国际癌症研究机构对物质致癌性评估中的最高级别,表示有充分证据证明该物质对人类有致癌性。

陈恒德教授强调:“别以为小酌一杯没关系,酒精进入人体后,代谢过程会产生有害物质,容易攻击身体基因,可能启动致癌机制。”

任何酒精饮品均含一级致癌物乙醛。这意味着,无论喝的是啤酒、葡萄酒还是白酒,只要含有酒精,就会在体内产生乙醛。

04 癌症风险:数字背后的触目惊心

喝酒脸红的人患癌风险到底有多高?数据令人震惊。与喝酒不脸红的人相比,喝酒脸红的人每天喝两瓶啤酒,患食管癌的风险高6~10倍,下咽癌的患病风险高14~16倍。

欧美国平均每25位癌症病患就有一位是饮酒引起,而国人的数据则高出2.5倍——每10位癌症病患就有一位是饮酒所致。

对于酒精不耐症群体而言,长期饮酒带来的致癌风险更为严重。乙醛的长期堆积会损伤DNA,显著增加食道癌、肝癌、胃癌等多种癌症的风险。

05 认知误区:多喝不会提升酒量

“喝酒脸红多练练就能喝了!”这是酒桌上最常见的误区之一。事实恰恰相反——饮酒训练只会增加器官损伤风险。

对于ALDH2缺陷者来说,他们的酒量是由基因决定的,无法通过“多喝”来改变。试图通过频繁饮酒来增加酒量,无异于以健康为代价进行慢性自杀。

另一个常见误区是“喝前吃解酒药可预防”。事实上,市售解酒药无法修复ALDH2缺陷,仅能缓解症状,掩盖风险。

ALDH2基因突变呈显性遗传。如果是杂合子(一个突变基因),可能少量饮酒即脸红;如果是纯合子(两个突变基因),则几乎完全无法代谢乙醛,饮酒后反应剧烈。

06 全面危害:不仅是癌症风险

喝酒脸红的人群,长期饮酒带来的健康问题远不止癌症。乙醛的毒性作用会波及全身多个器官系统。

酒精与罹患心血管疾病与肾臟病有高度相关,长期过度饮用,更会造成脑神经及认知功能受损,引起失智症。

酒精会刺激肾臟,加速代谢和排尿,是引发慢性肾臟病的高风险因子。对消化系统而言,长期饮酒易导致胃炎、胃溃疡,甚至消化道出血。

乙醛还可能加剧头痛、头晕等症状,长期或引发神经退行性疾病。

07 健康建议:从限酒到定期体检

面对基因缺陷带来的健康风险,专家给出了明确建议:严格限酒或戒酒是首选。

对于喝酒脸红者,每日酒精摄入量应控制在≤15克(约350ml啤酒)。这远低于许多饮酒者平时的饮酒量。

饮食上,建议多摄入深色蔬菜、全谷物,减少腌制、烧烤类食物,同时补充抗氧化剂,如维生素B族、叶酸,帮助减轻乙醛毒性。

定期体检对高风险人群至关重要,建议每6-12个月复查肝功能、胃镜等。特别是出现持续性消化不良、肝区疼痛、体重下降等症状者,应及时就医。

数据显示,全球近半数癌症死亡病例和可预防的危险因素有关,饮酒就排在第二位。面对这样的数据,是时候重新审视我们的饮酒文化了。

当你再次举起酒杯,看到自己或他人脸上的“红晕”,请记住:这不是健康的红润,而是基因发出的警报,是身体在拒绝毒物的信号。

本文来自于百家号作者:,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除