本篇文章给大家谈谈三十而立古代年龄,以及古人三十而立是虚岁还是周岁对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

30岁、40岁、50岁、60岁在古代的谓称是什么?

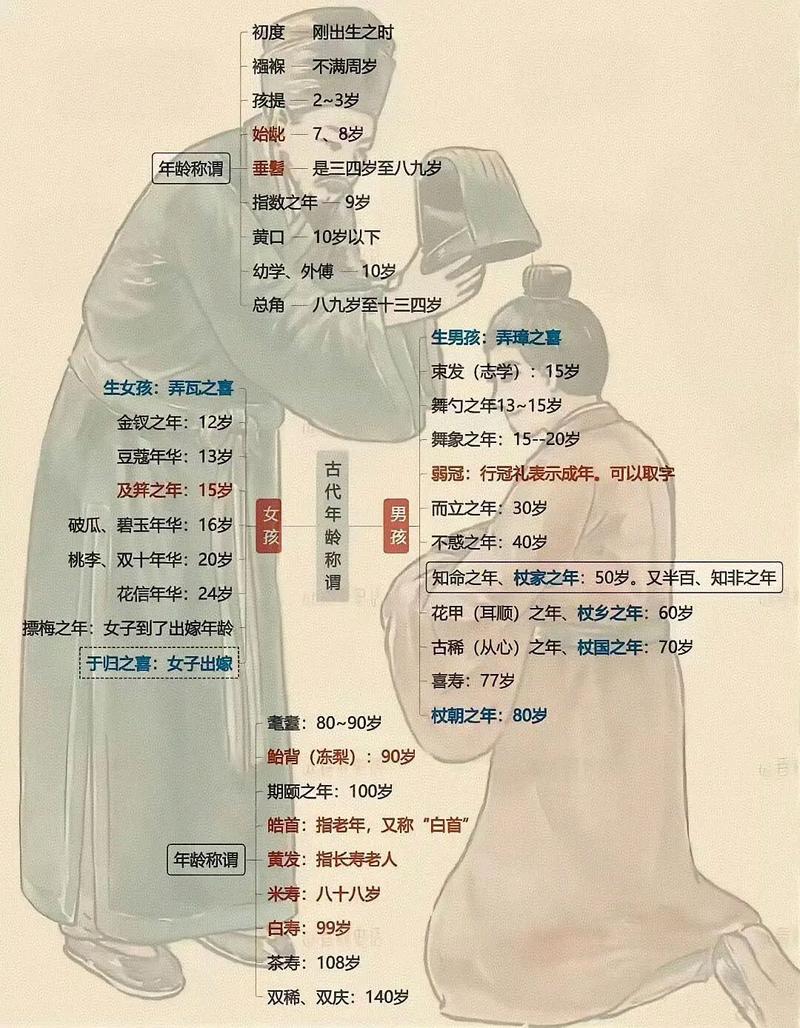

1、古人如何称呼20岁、30岁、40岁、50岁、60岁、70岁、80岁和多少岁?古人对于不同年龄段的称呼有着深厚的文化内涵。以下是各个年龄段的称呼: 二十岁:古人称二十岁为“弱冠”,这个词语意味着刚刚成年,开始步入社会,但还未完全成熟。

(图片来源网络,侵删)

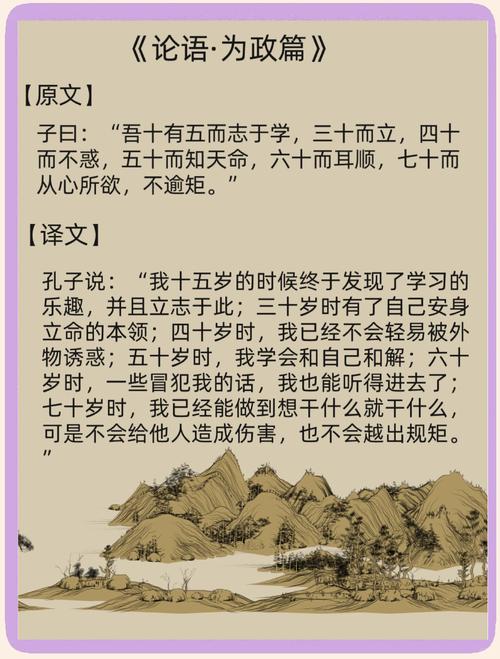

2、二十岁被称为“弱冠”,这个称谓源自《礼记·曲礼上》,意味着男子到了二十岁,已经成年,可以戴上冠冕,象征成熟。三十岁则被称为“而立”,出自《论语·为政》,意味着到了这个年龄,人们应该在学业或事业上有所成就。

3、岁、30岁、40岁、50岁、60岁、70岁、八九十岁的别称分别如下:20岁有三个别称,分别是“加冠”、“弱冠”和“结发”。古时男子二十岁行加冠礼,表示已成年,所以叫用“加冠”代表20岁,但是20岁虽然已经成年,但是身体还未达到最健壮的状态,所以20岁也叫做“弱冠”。

古代称男子20为___之年,30岁为___之年,50岁为___之年,60岁为___之年...

男子20岁称弱冠。1 30岁称而立之年。1 40岁称不惑枣斗迹之年。1 50岁称知命之年。 60岁称花甲或耳顺之年。2 70岁称古稀之年。2 80岁称杖朝之年。2 80至90岁称合鲐背之年,耄耋之年。2 100岁乐期颐。

(图片来源网络,侵删)

岁叫幼学:10岁。《礼记·曲礼上》:“人生十年曰幼,学。”(译:男子长到十岁叫做幼,这时候该出外上学了。)郑玄注:“名曰幼,时始可学也。”后因称十岁为“幼学之年”。男子20岁称为弱冠:《礼记·曲礼上》:“二十曰弱,冠。

岁的别称有两个,一个是“而立”,也可叫作“而立之年”,孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立”。出自《论语·为政》),所以后代称30岁为“而立之年”,其中“立”是“立身、立志”之意)。

求解二十弱冠、三十而立、四十为惑。五十而知天命,六十花甲,七十古来...

二十弱冠,标志着男子刚刚成年,身体虽弱,但已开始步入社会,承担起一定的责任。《礼记·曲礼上》中提到的“二十曰弱冠”,指的是这时男子虽然已经二十岁,但在古代认为还未完全成熟,因此称为“弱冠”。三十而立,意味着男子到了三十岁,应该有所成就,能够独立立事。

(图片来源网络,侵删)

二十弱冠 男子二十岁就要把头发束起来,表示不再是小孩了。三十而立 人在三十岁时就应该确定自己的人生目标与发展方向。四十不惑 人到了四十岁就没有什么可以顾虑、疑惑的了。(有一种没有选择和后退的心理)五十知命 五十岁就不得不认命了,已经无法抗拒了。

二十弱冠,指的是男子到了二十岁,已经成年,但身体和精神还未完全成熟,因此称为“弱冠”。在这个年龄,男子会进行冠礼,戴上成年人的帽子,标志着成为成年人。 三十而立,意味着到了三十岁,一个人应该能够在社会上站稳脚跟,有所成就,开始承担起家庭和社会责任。

而立、不惑、豆蔻、弱冠、古稀都代表什么年龄

1、弱冠之年:二十岁 而立之年:三十岁 不惑之年:四十岁 年过半百:五十岁 花甲之年:六十岁 耄耋之年:八九十岁 请注意,原文中“年近花甲”与“年逾古稀”表述有误,应分别改为“花甲之年”与“古稀之年”来准确描述年龄阶段。

2、总角——八九岁至十三四岁的少年, 豆蒄年华——女子十三四岁时年,弱冠——20岁,而立之年——30岁,不惑之年——40岁,知命之年——50岁,花甲——60岁,古稀之年——70岁,期颐——100岁。年龄称谓是古代指代年龄的称呼,古人的年龄有时候不用数字表示,而是用其他称谓来表示。

3、“而立、不惑、天命、花甲、古稀”按时间的先后顺序排序为:而立、不惑、天命、花甲、古稀。古代年龄称谓是古代指代年龄的称呼,古人的年龄有时候不用数字表示,而是用其他称谓来表示。年龄称谓大多是记载在书籍之中,然后被沿用至今。周岁:按照中国人摆周岁宴的习俗,周岁是指一周岁。

4、豆蔻年华:特指女子十三岁。这个时期的女孩子正值青春年华,开始进入青春期,身体和心理都在发生变化。及笄:特指女子十五岁。这个时期的女孩子已经长大成人,可以开始考虑婚嫁事宜。弱冠:特指男子二十岁(又称加冠)。这个时期的男子被视为成年人,可以担任公职或接受教育。而立之年:指男子三十岁。

人的年龄古代的叫法是什么,如:三十而立

三十而立,指男子三十岁能够自立,学说已渐成体系。四十不惑,指男子四十岁能不被外界事物所迷惑,少疑惑。五十知天命,指男子五十岁懂得了天命,正确看待自己。六十耳顺或花甲,指男子六十岁可以顺从天命,也指年满六十岁。七十古稀,指男子七十岁。

而立:指30岁。语出《论语·为桐改政》“三十而立”。以后称三十岁为“而立”之年。《聊斋志异·长清僧》:“友人或至其乡,敬造之,见其人默然诚笃,年仅而立。” 不惑:指40岁。语出《论语·为政》“四十而不惑”。以后用“不惑”作40岁的代称。

三十岁被赋予了确立人生目标的寓意,象征着成家立业的开始,即“三十而立”。四十岁则标志着经历生活后变得无惑,不再为选择而困扰,即“四十不惑”。五十岁则意味着接受生活的必然,理解命运的安排,被称为“知天命”。六十岁的“花甲”源自天干地支,象征着一个轮回的结束,暗示着岁月的沧桑和老去。

“二十弱冠、三十而立、四十不惑。五十而知天命,六十花甲,七十古来稀,八十耄耋。” “逾弱冠”——就是超过弱冠之年,换句话说就是二十出头了。 “近而立”——就是接近而立之年,快要到三十岁了。 人初生叫婴儿,不满周岁称襁褓。 2至3岁称孩提。 女孩7岁称髫年。

30岁在古代年龄的称谓是什么

1、岁:桃李年华,指年轻的女孩子。30岁:半老徐娘,指30岁的女子。30岁至40岁:而立之年,指有所成就的年龄。40岁:不惑之年,指40岁男子。50岁:艾服之年,指50岁男子。50岁至60岁:花甲之年、耳顺之年,指60岁男子。60岁:还历之年、花甲重开,指60岁男子和12岁的孩子。70岁:古稀之年,指70岁男子。77岁:喜寿之年,指77岁男子。

2、岁在古代被称为“而立之年”。而立之年这一称谓的含义:它源于中国古代儒家经典《论语·为政》中的描述:“十五而有志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而顺,七十而不逾矩。

3、30岁:而立,意味着到了成家立业的年龄,开始有所成就。 40岁:不惑,在这个年纪,人们通常已经对生活有了较深的理解,减少了迷茫和疑惑。 50岁:半百、知天命或知命之年,反映了人们对于命运和人生的认识更加成熟。 60岁:耳顺、花甲之年,象征着听力和生活经验的丰富,心态平和。

4、岁在古代年龄的称谓是而立之年。这个词源自《论语·为政》,具体含义如下:而立之年:意味着一个人到了三十岁,应该是人格自立、学识自立、事业自立的年龄。这是古代社会对成年人的一种期望和标准。

5、岁在古代年龄的称谓是“而立之年”。以下是对这一称谓的详细解释:而立之年的定义 年龄界定:而立之年指的是一个人到了三十岁这个年龄阶段。内涵意义:这一称谓蕴含了深刻的文化内涵,意味着一个人到了这个年龄,应该已经实现了人格自立、学识自立和事业自立。

6、岁在古代被称为“而立之年”。这个词源自《论语·为政》,具体含义如下:而立之年的定义:而立之年指的是一个人到了三十岁,应该是人格自立、学识自立、事业自立的年龄。这是古代社会对一个人成长阶段的一种划分。

关于三十而立古代年龄和古人三十而立是虚岁还是周岁的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

本文可能通过AI自动登载或用户投稿,文章仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如侵犯您的合法权益请联系删除。