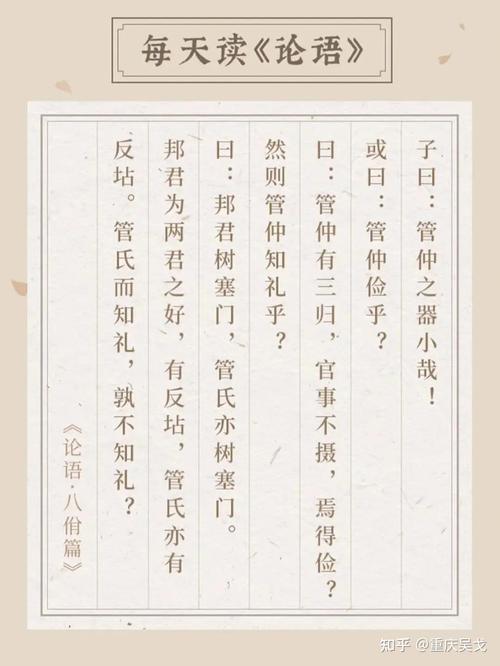

本篇文章给大家谈谈孔子对管仲行为的看法是怎么样子的,以及孔子评价管仲的话语原文对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

管仲列传中孔子轻视管仲的原因

孔子在《管仲列传》中看似轻视管仲的原因,主要集中在管仲个人私生活方面的不足,但整体上对管仲的评价仍然较高。首先,孔子对管仲的私生活方面有所批评。他认为,尽管管仲在政治和军事上取得了巨大的成就,但在个人生活中却有些过于放纵,耽于享乐,没有保持应有的节制和谦逊。

(图片来源网络,侵删)

孔子在《管仲列传》中看似轻视管仲的原因,主要是集中在管仲私生活上的细节问题。具体来说:私生活上的放纵:孔子认为,即使一个人取得了巨大的成就,也不应该过于忘形,沉溺于享乐之中。他对管仲在这方面的行为表示了不满。鲜明的爱憎态度:孔子对管仲的评价是爱憎分明,不掩饰自己的好恶。

孔子认为,即使一个人取得了巨大成就,也不应过于放纵自我,耽于享乐。管仲在这方面曾受到孔子的批评。然而,孔子更看重的是管仲的大气和对历史、社会及人民的贡献。正是这些贡献,使得孔子在评价管仲时,使用了“仁”这一高度赞誉的词汇。

不够检点:在孔子看来,一个人的品行和私生活也是评价其人格的重要方面。管仲在某些方面的行为可能不够检点,这也成为了孔子批评他的一个原因。对管仲整体评价的肯定 大气与贡献:尽管孔子对管仲的私生活有所批评,但他也高度赞扬了管仲的胸怀和贡献。

(图片来源网络,侵删)

孔子在《管仲列传》中看似轻视管仲的原因,主要是集中在管仲私生活上的细节问题。具体来说:私生活上的忘形与享乐:孔子认为,尽管管仲取得了巨大的成就,但他不应过于忘形,沉迷于个人的享乐之中。这是孔子对管仲进行贬低的一方面。评价中的鲜明对比:孔子对管仲的评价并非一味贬低,而是有贬有褒。

善读「论语」14.17:虽事二主,亦如其仁

1、仁者的标准 孔子所倡导的“仁”,并非仅仅局限于对某个特定君主的忠诚和死节。在他看来,真正的仁者应该以天下为己任,以道义为准则,为民众谋福利。管仲虽然辅佐了不同的君主,但他的行为是符合道义的,且对民众有益,因此可以认为他具备了仁者的某些特质。

2、孔子在承认有鬼神的前提下,又提出对鬼神既不轻慢亦不要予以亲近,这与其在日常生活、社会活动中强调先人事,后鬼神(《论语·先进》:“季路问事鬼神,子曰:‘未能事人,焉能事鬼?’”)的态度相一致。 已欲立而立人,已欲达而达人 孔子名言。

(图片来源网络,侵删)

3、《论语》的思想主要有三个既各自独立又紧密相依的范畴:伦理道德范畴——仁,社会政治范畴——礼,认识方***范畴——中庸。仁,首先是人内心深处的一种真实的状态,折中真的极致必然是善的,这种真和善的全体状态就是“仁”。

4、出则悌”(《论语·学而》);在国家上,君子有厚道,百姓也按仁道生活,如“君子笃与亲,则兴与仁”(《论语·泰伯》。第二,孝悌不仅是尽赡养义务,而且有爱敬之心,孔子说:“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养,不敬,何以别乎?”(《论语:为政》),“色难。

5、《论语》中各篇一般都是以第一章的前二三个字作为该篇的篇名。《学而》一篇包括16章内容涉及诸多方面。

6、如其仁,如其仁”(116),并且“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽矣”(117)。故管仲虽于私德有亏,却于公义有成。正可谓“大德不逾闲,小德出入可也”。其实,本章子夏之言虽看似简单,但要据以操作却并不容易。

孔子不批判管仲相桓,也赞赏伯夷叔齐,怎么看待孔子这种对气

孔子对品行高洁的行为和对民生有益的行为有着不同的评价。他赞扬那些品行高洁的人,但似乎更倾向于认可那些在治理国家、促进民生方面做出显著贡献的人。孔子对于管仲的评价,更侧重于他的历史功绩,特别是他在桓公时期的九合诸侯之举,这使得孔子认为管仲的行为体现了一种“仁”的精神。

孔子因此对饿死首阳的伯夷叔齐评价很高;对安贫乐道的大***颜回称赞有加;他自己在陈绝粮,处于困境,仍“讲诵弦歌不衰。”(《史记·孔子世家》)孔子是言行一致的。 孔子认为,义字当头还是利字当头,结果是大不一样的。“放于利而行,多怨”(《论语·里仁》);“见小利,则大事不成”(《论语·子路》。

“ 孔子看着满脸忧怨之色的子路,心平气和地说:”君子在穷困的时侯能坚守节操,小人遇到穷困不能控制自己,什么事都能干出来。“ 子路想说什么,却没说,赌气地扭身便走。孔子深知,在这危难关头,***们的思想很活跃,对他的作为不理解,对他的政治主张产生了怀疑。他想,很有必要和***们进行一下思想交流。

夷吾《论语》中相关评价

《论语》中并没有直接提及夷吾的相关评价。不过,从孔子的评价哲学和对其他历史人物的评判中,我们可以推测孔子对夷吾这类历史人物可能的看法倾向:重视道德与政治行为的结合:孔子强调仁德与政治智慧的结合。

在《论语》中,孔子对管仲的评价并非全然赞赏,而是包含了对他的某些特质的质疑。首先,孔子指出管仲的“俭”问题,他说:“管仲小气哉!”有人质疑他的节俭,但孔子反驳道,管仲拥有三处归宿,且公务繁多,如果连这些都算节俭,那何谓真正俭朴呢?这显示了孔子对管仲在财富分配与个人生活上的批评。

但也还是管仲的这一观点,却在后人的视界中引发出矛盾性评价。孔子对管仲的否定性评价,主要表现在“俭”与“礼”两方面。从“俭”方面来分析《论语》载:“或曰:‘管仲俭乎?’曰:‘管子有三归,官事不摄,焉得俭?’”所谓三归,按照清人郭嵩焘的解释,即为市租。“所谓三归者,市租之常例之归之公者也。

如何看待孔子对管仲“器小”的评价?

1、管仲是春秋时期著名政治家,也是法家的代表人物。齐桓公在管仲的辅佐下成为五霸之首,齐国国力也一度达到鼎盛。管仲开辟了法家的先驱,更是被誉为“圣人之师”。不过这个“圣人”恐怕和儒家倡导的圣人含义是格格不入的,孔子就曾评价管仲“管仲之器小哉”。

2、”接着解释道:“何器也?”孔子回答说:“瑚琏也。”“瑚琏”是一种珍贵的礼器,象征着卓越的才能。而在《公冶长》中,孔子又评价管仲:“管仲之器小哉。”这里的“器小”意味着管仲在圣贤大学之道上有所欠缺,他的格局狭窄,无法达到修身齐家治国平天下的境界。

3、” 这是孔子对管仲 , 积极 , 而正面的评价 。当然,这也 依旧是 : 事业上的 ……但是在生活,与个人作风方面,孔子则提出了:“管仲器小”地说法。也可以说: 在 ‘ 做人 ’ 方面 , 孔儒是不赞成 , 与推荐管仲的 。道理是这样的。儒家,对于人生的理解,是理想化的(顺序)。

4、孔子对管仲的评价,既不全然否定也不全然肯定,而是以具体行为和贡献为依据。在论语中,孔子认为管仲虽有缺点,如器量小、不俭、不知礼,但仅是就事论事,并未将其缺点普遍化。孔子并未直接称管仲为“仁者”,但对他的行为持肯定态度。

5、但管仲则不然,管仲也讲求仁义道德,这点在他提出存邢救卫、劝谏齐桓公毋与太子华合作中就能看出。“不俭”、“不礼”与“器小”,是孔子小视管仲的又一个缘由。管仲作为齐桓公的相国,九合诸侯、一匡天下,当时人们都认为他立下了莫大的功劳。

6、’”所谓三归,按照清人郭嵩焘的解释,即为市租。“所谓三归者,市租之常例之归之公者也。桓公既霸,遂以赏管仲。”市租本应收归公有,但管仲却收归己有,供自己享用。按照孔子的理解,这当然是“不俭”。联系管仲的“尚侈”思想来看,孔子对管仲的评价有客观的一面。

孔子对管仲的评价分别是什么

孔子对管仲的评价是肯定且推崇的。管仲是春秋时期的重要政治家,其经济思想在当时极为先进,对后世也产生了深远的影响。孔子对管仲的评价可以从以下几个方面来解释:孔子对管仲的才华和能力的认可 孔子认为管仲是一个有才华、有能力的人。

在管仲之后的孔子曾经这样说:“管仲辅佐桓公称霸诸侯,匡正天下,若没有管仲,我们都会成为蛮族统治下的臣民了。”可见是管仲辅佐桓公使中原华夏族免于南蛮、北狄的侵扰,他不愧是一个杰出的政治家。

从孔子对管仲的评价冲突来剖析其思想真谛 管仲是春秋时期的先秦诸子之一,是当时叱咤风云、相齐独霸天下的显要人物。作为稍晚于管仲的同时代的孔子曾对管仲进行了一番深刻而较为集中的评价。孔子对管仲的评价,有着肯定性与否定性的对立冲突,但恰恰在这矛盾性认识中,隐伏着孔子思想的真谛。

关于孔子对管仲行为的看法是怎么样子的和孔子评价管仲的话语原文的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

本文可能通过AI自动登载或用户投稿,文章仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如侵犯您的合法权益请联系删除。