夜店蹦迪领证?真相来了!上海黄浦区民政局联合INS新乐园推出夜间结婚颁证体验,新人需先登记后狂欢,11月限时四场。这场传统与潮流的碰撞,是政府用'电音+婚姻'破解年轻人恐婚难题的大胆尝试。

大屏幕上的电子音乐节奏震撼着空气,灯光在黑暗中闪烁,酒瓶与酒杯的碰撞声此起彼伏——而就在这样一个空间里,一对新人正庄严宣誓,结为夫妻。

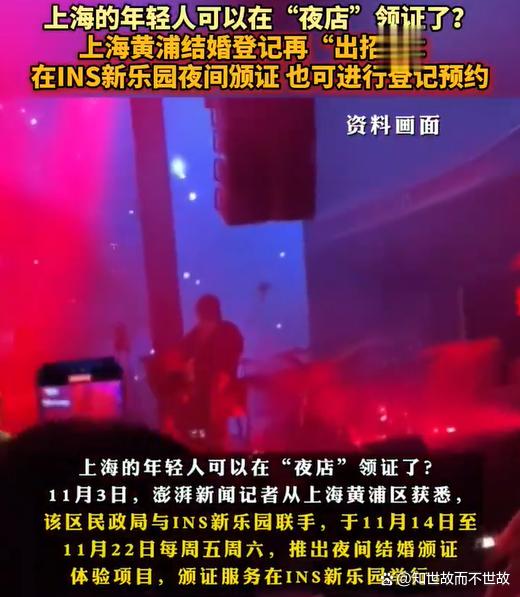

“现场绝对没有登记领证环节。”上海市黄浦区民政局婚姻登记处的工作人员面对电话咨询,语气坚定地解释道。近期,一则“上海一夜店可现场登记结婚”的消息在网络上迅速传播,引发热议。

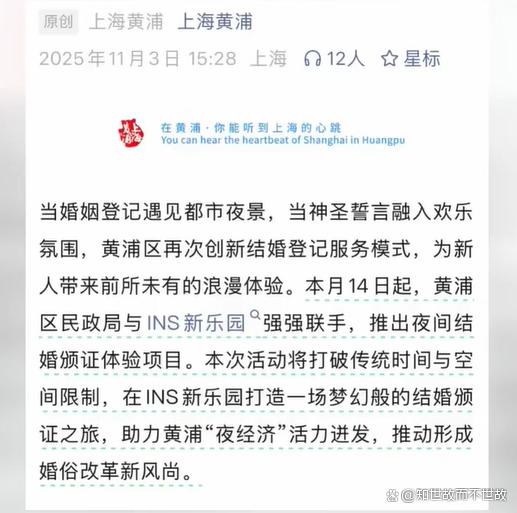

原来,11月3日,上海黄浦区民政局宣布与INS新乐园联手,推出“夜间结婚颁证体验项目”,将婚姻登记服务搬进了这个位于复兴公园内、集电竞、音乐、演艺和夜经济于一身的潮流地标。

这场看似前卫的尝试,实际上揭示了传统公共服务与年轻人消费文化之间正在发生的激烈碰撞。

01 夜店结婚?误解与真相

INS新乐园,作为沪上“潮人”的夜间聚集地,很快将成为四场特殊结婚颁证仪式的举办地。

据官方信息,这次活动将于11月14日、15日、21日、22日限时举行,成功预约的新人还有机会获赠世界级电音盛会Tomorrowland的专属门票。

消息一出,网络舆论瞬间沸腾。有网友调侃称:“现在结婚都可以直接蹦迪领证了?”也有人质疑:“婚姻的神圣性是否在这样的场合中被消解?”

面对争议,民政部门迅速出面澄清。黄浦区民政局婚姻登记处的工作人员明确表示:“新人必须在黄浦区民政局领证,不是在INS新乐园领的,先领证然后自愿选择是否去INS新乐园。”

换言之,夜店只是颁证仪式的场所,而非法律登记的地点。这一澄清试图消除公众对婚姻登记程序随意化的误解。

02 形式创新:公共服务跨界融合

从“夜间领证”到“成家红包”,各地政府正试图以更细腻的方式贴近年轻人。

上海黄浦区此次推出的夜间结婚颁证体验,并非孤例。浙江杭州、山西吕梁等地此前也陆续推出结婚消费券、奖励资金等,为新人提供数百元至千余元不等的婚庆“红包”。

这些举措共同指向一个方向:政府正努力让婚恋服务从“行政化”走向“人性化”,从“流程化”走向“体验化”。

事实上,上海于9月1日正式实施的《婚姻登记服务规范》明确鼓励婚姻登记场所“进驻公园、历保建筑、特色地标”,以进一步优化设施布局,增加仪式感。

黄浦区的夜店颁证项目,可以看作是这一政策导向下的创新实践。它打破了传统时间与空间的限制,将结婚登记延伸至晚上、搬进商圈、融入潮流文化。

03 甜蜜改革:婚育压力的系统性破题

“结婚消费券并非孤立政策,而是与后续的育儿补贴、托育服务等形成闭环。”绍兴柯桥区在官方发布中明确指出。

这一表述揭示了各地“甜蜜改革”背后的深层逻辑:系统性地减轻年轻人在婚恋、生育、养育等方面的综合压力。

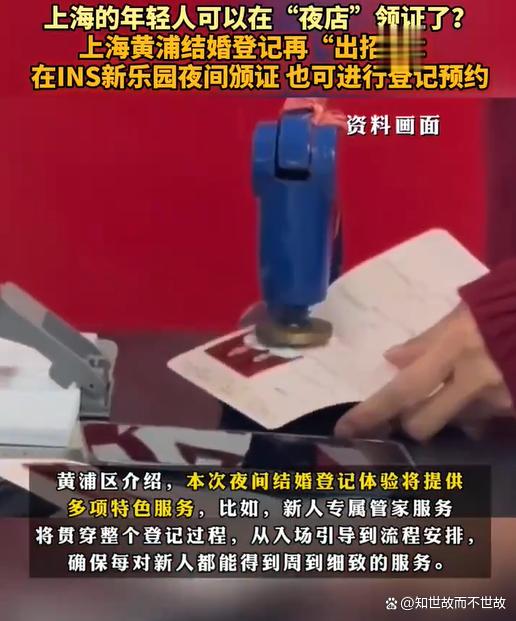

上海黄浦的夜间颁证通过与电音节联动、提供专属管家服务等方式,强化婚姻登记的“仪式感”与“归属感”,提升年轻人对婚姻的认同与期待。

从某种程度上说,这类创新举措反映了民政部门对当代年轻人婚恋现实的回应。

在生活成本居高不下、工作压力巨大的今天,许多年轻人确实对婚姻望而却步。这些尝试旨在为婚姻注入更多浪漫元素与实用价值。

04 边界之争:公共服务与商业推广的模糊地带

然而,政府的公共服务与商业机构的推广活动之间的界限,在此次夜店颁证活动中变得模糊。

INS新乐园作为一个商业综合体,自然希望借助此类活动提升知名度客流。而民政部门则试图借助商业地标的人气,扩大公共服务的影响力。

这种合作引发了质疑:政府公共服务是否正在被商业利益“绑架”?

对此,黄浦区方面强调,新人可通过“黄浦民政”官方微信公众号或INS新乐园官方平台进行预约。但商业平台是否适合承担公共服务职能,仍存争议。

值得注意的是,活动现场还设置了“状态确认环节”,以确保双方“在完全清醒的情况下”进行预约。这一细节安排,似乎是对“夜店环境是否适合结婚”质疑的回应。

05 风险与挑战:形式与内容的平衡

这不是上海首次因婚礼相关事件引发关注。2023年,一对新人在婚礼现场遭遇大屏幕播放不雅图片的尴尬场面,最终将婚庆公司告上法庭。

黄浦法院审理后认为,这起事件破坏了婚礼的庄重秩序和美好氛围,判决婚庆公司和司仪公司向新人赔礼道歉,并支付精神损害赔偿。

此类案例提醒我们, 当婚姻仪式走出传统场所,进入非传统空间时,如何确保活动的庄重性与安全性,成为组织者必须考虑的问题。

同样,近期上海一万豪酒店被指在8888元婚宴中使用预制菜,引发公众对高端婚宴实质价值的质疑。这些事件共同构成了当下婚庆消费领域的复杂图景。

形式创新固然重要,但若“形式大于内容”,则难以获得公众的持久认可。

从全国范围看,上海并非唯一推出结婚激励政策的地区。浙江杭州、山西吕梁等地也陆续推出结婚消费券、奖励资金等。

山西吕梁甚至为新人提供千余元“红包”,这些真金白银的投入,与上海的夜间颁证仪式形成了有趣的对比。

这场围绕夜店结婚颁证的争议,实际上超越了单一公共政策创新,触及了更广泛的社会议题:在鼓励结婚生育与维护婚姻神圣性之间,社会应如何寻求平衡?

九月份刚刚实施的《上海市婚姻登记服务规范》鼓励婚登场所进驻公园、历保建筑、特色地标,但恐怕立法者当时未曾预料到,“特色地标”会被解读为夜店。

无论争议如何,这场大胆的实验已经启动。本月中旬,当第一对新人在电子音乐的节拍中交换誓言时,上海黄浦区民政局的这一次“跨界尝试”,将迎来公众的评判。

本文来自于百家号作者:,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除