本篇文章给大家谈谈孔子关于仁的论语,以及孔子关于仁的论述原文对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

孔子论语里仁篇修身的句子及其出处

贫困与低贱是人们厌恶的,但如果不是通过正当途径摆脱,就不可抛弃。君子若离开仁德,将难以获得名声。君子不会在一顿饭的时间里违背仁德,在最紧急的时候也会如此,在遭遇挫折时也会如此。孔子说,他从未见过真正爱好仁德之人,也从未见过厌恶非仁之人。

(图片来源网络,侵删)

知者利仁。”译文:孔子说:“居住在有仁风的地方才好。选择住处,不居住在有仁风的地方,怎能说是明智呢?”孔子说:“没有仁德的人不能够长久地安于穷困,也不能够长久地处于安乐之中。有仁德的人长期安心于推行慈爱精神,聪明的人认识到仁对他有长远的利益而实行仁。

德不孤必有邻出自孔子的论语里仁一德不孤必有邻释义 有道德的人是不会孤单的,一定有志同道合的人来和他相伴二德不孤必有邻出处 孔子论语里仁”子曰德不孤,必有邻“三德不孤必有邻分析 德。

子张问仁于孔子,孔子曰什么?什么?

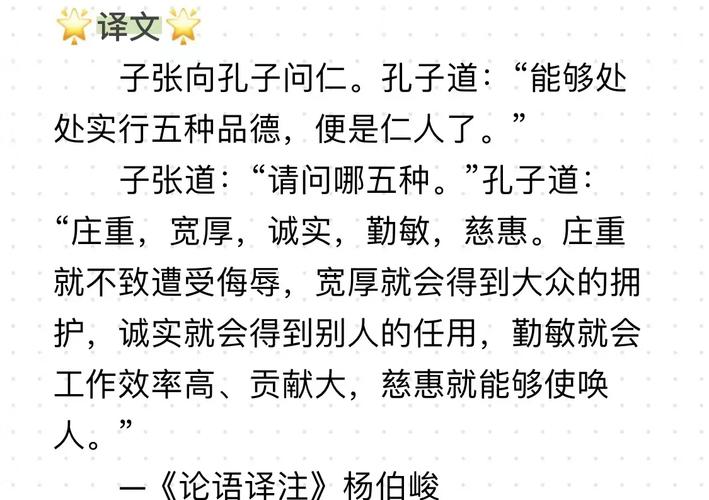

1、子张问仁于孔子,孔子曰:“能行五者于天下为仁矣。”请问之,曰:“恭、宽、信、敏、惠。恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人。”——出自先秦孔子《论语·阳货篇》白话文释义:子张向孔子问仁。孔子说:“能够在天下实行五种美德,就是仁了。”子张问.“请问是哪五种。

(图片来源网络,侵删)

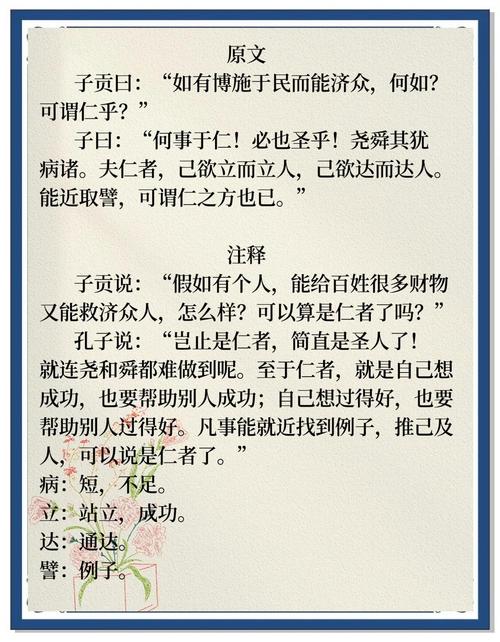

2、子张问仁于孔子。孔子曰:“能行五者于天下,为仁矣。”“请问之。”曰:“恭、宽、信、敏、惠。恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人。”解:子张向孔子问仁。孔子说:“能在天下行五德,成仁了呀。”“请问五德。”说:“恭敬、宽厚、诚信、敏达、恩惠。

3、原文:子张问仁于孔子。孔子曰:“能行五者于天下为仁矣。”“请问之。”曰:“恭、宽、信、敏、惠。恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人。”译文: 子张向孔子问仁。孔子说:“能够处处实行五种品德。就是仁人了。”子张说:“请问哪五种。

4、子张问仁于孔子。孔子曰:“能行五者于天下为仁矣。”“请问之。”曰:“恭、宽、信、敏、惠。恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人。”原句译文 16 子张向孔子问仁。孔子说:“能够在天下实行五种美德,就是仁了。

(图片来源网络,侵删)

5、【原文】子张间仁于孔子。孔子曰:能行五者于天下为仁矣。”“请问之。”曰:“恭、宽、信、敏、惠。恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人。”【译文】子张向孔子请教什么是仁。孔子说:“能在天下实行五种品德就可以说是仁了。

6、子张问仁,孔子这里是说仁的作用。他说五个条件都做到的,可以称作仁。子张问哪五个条件?孔子说:恭、宽、信、敏、惠。在古文这五个字很简单,拿现在来说,就是五条原则、五个目标或守则。“恭”就是对人恭敬,自己谦虚才能对人恭敬。“宽”就是宽厚,要宽以待人。

出自论语十二章的关于仁的思想内容

1、【仁】孔子学说的核心是“仁”。引申为“爱人”(包含民本思想)、“己所不欲勿施于人”.“仁”是一种道德观念.在《论语》中,孔子对“仁”的解释.尽管有许多不同,但“仁”的基本内容还是很明确的,这就是“爱人”.孔子极力鼓励人们“为仁”。

2、《论语十二章》选自《论语》,是孔子及其***的语录结集,主要记录了孔子及其***的言行和对话,集中体现了孔子的政治、伦理、哲学和教育等思想。以下是《论语十二章》的详细解读:第一章:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。

3、《论语》里仁篇十一到二十章的核心思想如下:第十一章:君子心怀仁德,关心刑罚和法度;小人则怀恋乡土,关心私利。君子心存对刑法的敬畏,小人则只讲求利益。第十二章:孔子提出应将道义放在利益之上,一味追求个人利益会招致怨恨。

君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是出于什么典故

1、出自:春秋孔子《论语·里仁》原文:译文:子曰:“富与贵,是人之所欲也;不以其道得之,不处也。贫与贱,是人之所恶也;不以其道得之,不去也。君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。”孔子说:“富贵,是人人都想要得到的,不用正当的方式得到,君子不会接纳。

2、终食之间代表的不仅是时间概念,更是一种与生俱来的生命关怀,它提醒我们,无论身处何种境遇,都不能偏离仁的轨道。接下来,我们来解析“造次”和“颠沛”的内涵。造次并非匆忙,而是指在困厄、被动的境遇中,君子依然坚持仁义;而“颠沛”则象征着巅峰和富足,是主动的、满足的状态。

3、战国初期孔子的***及再传***《论语·里仁篇》,原文:子曰:“富与贵,是人之所欲也;不以其道得之,不处也。贫与贱,是人之所恶也;不以其道得之,不去也。君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。

4、出自:《论语·里仁》原文:子曰:“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。”释义:孔子说:“富有与显贵,是人人都想要拥有的。

5、出处:《论语·里仁篇》原文:子曰:“富与贵,是人之所欲也;不以其道得之,不处也。贫与贱,是人之所恶也;不以其道得之,不去也。君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。

“论语”中孔子论“仁”的十句话是什么

1、《论语》十则中孔子及其***的故事主要包括以下两个方面:孔子论富贵与仁德 孔子曾说:“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。”这段话强调了君子在面对富贵和贫贱时应坚守仁德的原则。

2、“仁者乐山,智者乐水”,这几乎是所有中国人都耳熟能详的一句话。这句话出自《论语》,孔子当时的原话是这样说的:“智者乐水,仁者乐山。智者动,仁者静。智者乐,仁者寿。”其意思是说,仁爱之人像山一样平静,一样稳定,不为外在的事物所动摇。在儒家看来,自然万物应该和谐共处。

3、有道德的人是不会孤单的,一定有志同道合的人来和他相伴。这句话出自《论语·里仁》。如果没有长远的考虑,就必定会有马上到来的忧患。这句话出自《论语·卫灵公》。别人的言行举止,必定有值得我学习的地方。

4、论语原文]子曰:“唯仁者能好人,能恶人。” [古文今译]孔子说:“只有那些有仁德的人,才能爱人和恨人。” [个人浅析]孔子讲“仁”,不仅是要“爱人”,而且还有“恨人”。只有做到了“仁”,才会有正确的爱和恨。 [论语原文]樊迟问仁,曰:“仁者先难而后获,可谓仁矣。

《论语》中有关“仁义礼智信”的名句

1、《论语·述而》中有一句著名的话语:“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。”这句话由孔子提出,旨在强调仁德并非遥不可及,只要个人追求仁,仁便能自然达成。《论语》作为孔门***的智慧结晶,是孔子及其***言行的重要记录。孔子,作为儒家学派的创始人,主张仁义礼智信,创立私人讲学,培养三千***,其中七十二位被公认为贤人。

2、句子含义:“与朋友交”指的是在与朋友交往的过程中,“言而有信”则强调了在交流时应该恪守自己的承诺,讲究信用。它告诉我们,在与他人交往时,不仅要注重言语的表达,更要注重言语的真实性、可靠性,这样才能建立起真正的信任和友谊。

3、《论语》作者介绍 孔子,子姓,孔氏,名丘,字仲尼,春秋时期鲁国陬邑(今山东省曲阜市)人,祖籍宋国栗邑(今河南省夏邑县),中国古代伟大的思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人、“大成至圣先师”。孔子开创私人讲学之风,倡导仁义礼智信。有***三千,其中贤人七十二。

4、关于良知良能:“是非之心,智也。”——孟子。在儒家看来,人天生即具有辨别是非的能力,儒家将其称作良知良能。关于孝顺父母:“父母在,不远游,游必有方。”——孔子《论语·里仁》。“惟孝顺父母,可以解忧。”——孟子。“父母之所爱亦爱之,父母之所敬亦敬之。”——孔子。

5、出处:“仁义礼智信”出自董仲舒。“温良恭俭让”春秋·鲁·孔丘(孔子)《论语·学而》:夫子温良恭俭让以得之。夫子之求之也,其诸异乎人之求之与?“ 忠孝勇恭廉出自儒家思想。

6、君子的选择:对于君子来说,选择居住地不仅要考虑物质条件和生存条件,更要考虑修身养性的文化环境。君子追求的是格物、至知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下的理想境界,因此他们会选择那些有利于自己品德修养和文化素养提升的环境。仁义礼智信的关系:此章还隐含了仁义礼智信“五常”之间的关系。

孔子关于仁的论语的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于孔子关于仁的论述原文、孔子关于仁的论语的信息别忘了在本站进行查找喔。

本文可能通过AI自动登载或用户投稿,文章仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如侵犯您的合法权益请联系删除。