选清华还是一个亿?这道选择题撕开了教育焦虑与财富认知的深层矛盾。孩子们天真高估学历变现能力,成年人焦虑于教育投入回报率,而真正稀缺的是驾驭知识与财富的底层能力——前者决定你能否赚到一个亿,后者决定你能否守住它。

一个看似简单的选择题,暴露了中国家庭教育的深层困境,也折射出当下社会价值观的激烈碰撞。

“选清华,因为知识无价”、“当然选一个亿,有了钱还愁上学?”最近,这样一个话题在网络上掀起热议。记者街头采访中小学生,结果超九成孩子选择了清华,而在网络调查中,超过90%的网友选择了一个亿。

这鲜明的反差不禁让人思考:为什么天真的孩子与现实的大人作出完全不同的选择?这场看似无厘头的讨论,到底戳中了我们哪根神经?

01 孩子们的选择,天真背后的隐忧

在街头采访中,孩子们对“一个亿”几乎毫无概念。有的说“选清华,上了清华赚一个亿很简单”,有的认为“我爸一个月就能赚这么多”,还有人认真补刀“有钱也未必能找到好工作”。

这些答案暴露了当下财商教育的普遍缺失。

中小学生对于金钱的认知模糊。他们对“一个亿”这样的数字没有实际概念,要么高估了学历快速变现的能力,要么低估了财富积累的难度。

一位家长无奈地说:“现在孩子的世界里只有考试分数、补习班、零花钱,他们不知道父母赚钱有多难。”

02 金钱与教育,并非简单的二选一

选择清华还是一个亿,表面看是物质与教育的抉择,实则是短期利益与长期价值的考量。

清华代表的不仅仅是知识。它意味着更广阔的平台、优质的人脉资源以及无限的可能性。数据显示,清华大学以797位资本圈校友的数量在高校中遥遥领先,远超北大的近100位。

这些校友对100万亿量级的资产拥有决定性影响力。

而一个亿的金钱价值也不容小觑。哪怕按最保守的1.5%存款利率计算,一个亿存银行一年利息就是150万,每月12.5万——这是很多清华毕业生奋斗十年都未必能达到的收入。

张雪峰在2024年跨年演讲中被问到这个问题时,幽默地回应:“提这个问题的人一定是东北人,大酱吃太多他‘闲’的。”他认为这个问题本身没有意义,因为现实中不可能发生。

03 中产焦虑,越怕失去越易“押错宝”

中产阶层对教育的投入可谓不惜血本:买几百万的学区房、报几万块的补习班、送孩子去私立学校,总觉得“孩子上了好大学,就能保住阶层”。

然而现实是,教育投入与回报早已不成正比。

清华大学毕业生平均起薪约20-30万,虽然比普通学校高,但对比中产家庭动辄上百万的教育投入,要“回本”也得十几年。

更令人揪心的是,过度内卷带来的副作用已经显现:上海高中生近视率超过九成,中小学生抑郁症比例上升,这些都是“内卷”的代价。

中产怕的不是“孩子没上清华”,而是“孩子比自己差”。他们自己是靠读书从底层爬上来的,所以坚信“只有读书这一条路”,却忘了社会早已不是“唯学历论”。

04 不同人群的不同选择逻辑

面对这个问题,不同背景的人给出了截然不同的答案。

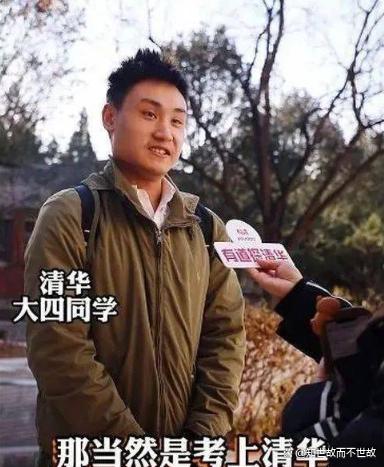

清华学子们在回答时显得颇为谨慎。有的说“反正这个假设也不是真的”,所以选择“考上清华”;有的则认为,清华带来的长远价值远超一个亿。

而普通网友的选择则更为现实。有网友直言:“我一个俗人,肯定选一个亿。”还有网友表示:“清华毕业也可能失业,但有一个亿至少可以保证生活无忧。”

已成功的企业家看法又有所不同。网易CEO丁磊毫不犹豫选择上清华,他认为相比财富本身,“创造财富的能力显然更重要”。

05 问题的本质,不是选择而是认知

这场讨论之所以持续发酵,是因为它触及了当代社会核心的价值观冲突:在物质与精神、短期与长期、理想与现实之间,我们该如何权衡?

对于个人而言,真正重要的不是做出何种选择,而是提升自己的认知水平。

首先要补“财商课”:不管有没有钱,都要知道“钱怎么生钱”“怎么控制风险”。学会看理财收益,知道“一个亿的1%年化是多少”,也知道“月薪5000怎么攒钱”。

然后要补“社会课”:早点接触社会,知道赚钱有多难。寒暑假去打份工,体验“朝九晚五赚几千块”的生活;跟身边赚钱的人聊聊,看看他们是怎么找到机会的。

最重要的是明白:人生不是“二选一”的游戏。上清华不代表能赚一个亿,有一个亿也不代表能过得幸福。

真正重要的,是培养“靠自己过好生活”的能力——可能是清华教给你的学习力,也可能是财商教给你的理财力,更可能是社会教给你的生存力。

有人一针见血地指出:“当你没有1个亿的时候,选1个亿;当你有了1个亿的时候,选清华北大。”这道题没有标准答案,你的选择只暴露了你所处的阶段和面临的困境。

教育的本质是培养创造价值的能力,而财富的本质是实现自由的工具。无论是选择清华还是一个亿,都需要相应的能力去驾驭,否则再好的机会也会被浪费。

本文来自于百家号作者:,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除