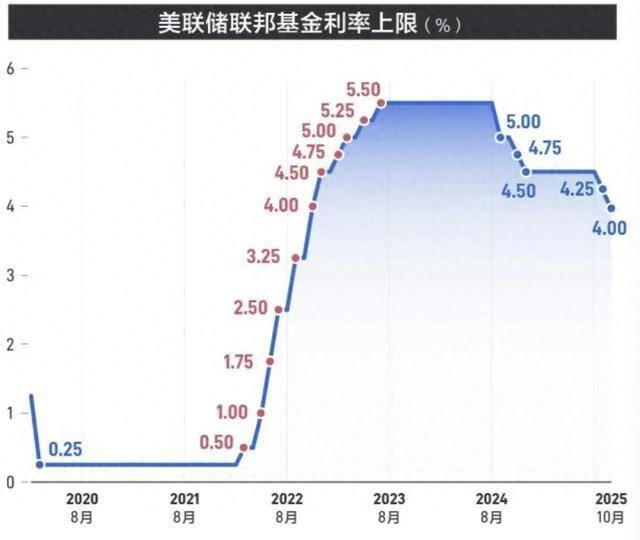

当地时间10月29日,美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.75%至4.00%之间。这是自2024年9月以来第五次降息。美联储主席鲍威尔表示,12月是否继续降息还不确定,政策将根据经济数据灵活调整。

对于中国房地产市场而言,这场全球货币政策的转向并非大水漫灌式的利好,而是通过融资成本、政策空间、资本流动三条路径带来结构性、差异化的影响。

美联储降息意味着美国的基准利率下降,这会传导到各种贷款利率上。对于正在考虑买房或置换更大房子的人来说是好消息,因为银行的房贷利率往往会随之下降,这意味着每月的月供可能会减少,或者能用同样的月供贷到更多的款。对于已经背负房贷的人,如果是浮动利率贷款,利息支出也会直接下降。

计划买车、装修或进行大额消费的人也将受益,降息通常会使车贷和个人消费贷款的门槛和利率降低,使“先享受后付款”的成本变得更低。信用卡账单压力也会减轻,因为很多信用卡的循环利息与基准利率挂钩,降息后分期还款或只还最低额度的利息也会相应减少。

简单来说,美国降息等于给全球的“资金价格”打折,鼓励大家多借钱、多消费、多投资。但对依靠存款利息获得收入的人,可能是个坏消息。银行存款利率和理财产品收益都会因降息而下降,使得“钱生钱”的速度变慢,把钱单纯存在银行里的吸引力也在下降。

回到房地产市场,由于上个月的美联储降息,中国没有跟随,但本次再次降息,国内在11月20日跟进的可能性明显加大。中国房地产市场受多种因素综合影响,美联储降息只是其中一个重要的外部因素,国内的房地产政策、市场供需关系、经济发展状况、人口结构变化等对楼市的影响更为直接和关键。

对中国而言,这一动作最直接的价值在于释放货币政策空间。中美利差压力显著缓解,央行无需过度消耗外汇储备稳汇率,为国内降准降息打开了操作窗口。全球重新进入低利率时代,越来越低的利率成为越来越长的杠杆,将撬动资产价格重构。

美联储降息对房企融资的影响呈现鲜明的结构性特征。从海外融资看,美元债成本下降确实为优质房企带来喘息之机。宝龙地产若存量美元债利率降低0.5个百分点,每年可节省利息支出约500万美元;新城控股、绿城中国等龙头近期重启美元债发行,票面利率较去年下降1—2个百分点,印证国际资本信心的修复。这种改善直接缓解了头部房企的境外偿债压力,为其项目交付与新开发注入流动性。

但对行业多数主体而言,融资困境并未根本扭转。截至2025年9月,新增出险房企数量虽有收敛,但存量债务兑付压力仍存,多数出险企业的债务重组依赖境内司法程序,外部宽松难以快速穿透至资金链末梢。中小房企更因信用资质不足,仍面临融资渠道收窄的困境。数据显示,2025年上半年房地产开发企业到位资金同比下降6.2%,个人按揭贷款降幅达11.4%,销售端疲软进一步制约了现金流修复。

本质上,降息推动的是融资资源向头部集中,行业“马太效应”持续加剧。财务稳健的国企与完成重组的头部民企将借机扩大优势,而尾部企业淘汰进程将加速,行业集中度提升成为必然趋势。

房贷利率调整是购房者最关注的焦点。当前市场普遍预期,未来3—6个月5年期以上LPR有望下调10—15BP,这将直接转化为购房成本的降低。以100万元30年期房贷计算,利率每降0.25个百分点,月供可减少约140元,30年总利息节省超5万元;若LPR下调15BP,月供减少幅度可达600—900元。目前国内部分城市房贷利率已降至3%左右,若叠加此次降息红利,首套房贷利率有望跌破4%,甚至出现“2字头”利率的可能性。这对刚需群体而言,无疑是政策红利的直接兑现。

需清醒认识到,房贷利率已处于“政策底”区间,进一步下调空间有限。央行明确表示坚持不搞大水漫灌,政策重心更侧重优化信贷结构而非单纯降息,存量房贷利率下调空间尤其收窄。更关键的是,利率下降并非激活需求的“万能钥匙”。2025年7月商品房销售面积累计同比降幅收窄至-4%,主要源于基数效应,真实需求仍处筑底阶段——居民收入预期改善不足、就业稳定性担忧等内生矛盾,才是制约购房决策的核心因素。

美联储降息驱动全球资本重配,中国楼市确实迎来外资流入窗口,但这种流动具有极强的选择性。外资呈现“精准聚焦”特征:一方面集中于一线城市及强二线城市的核心资产,如北京、上海的高端住宅和长三角优质写字楼;另一方面偏好持有型资产,通过私募基金、REITs等形式参与城市更新。政策层面,外汇局将港澳居民购房结汇便利化措施推广至全国,允许凭购房合同先行结汇,进一步降低了外资入场门槛。

这种流入已显现市场效应:上海新建商品住宅价格环比逆势上涨0.4%,成为全国唯一正增长的一线城市;杭州、上海等城市优质地块竞拍溢价率回升至3%—8%,反映资本对核心资产的长期看好。但对多数区域而言,外资影响微乎其微。三四线城市因库存高企(部分去化周期超36个月)、人口持续流出,难以吸引外资驻足,二手房价格同比跌幅甚至超过6%。

美联储降息带来的并非中国楼市的“泼天富贵”,更非融资、房贷、外资领域的“全变天”,而是分化加剧下的结构性机会。从融资看,利好集中于头部房企,行业风险出清仍在持续;从房贷看,利率下行能降低购房成本,但需求复苏依赖收入预期改善;从外资看,仅核心城市优质资产受益,多数区域仍陷调整。这种格局源于楼市的深层转型——供需结构从总量过剩转向结构失衡,发展模式从规模扩张转向质量提升,“房住不炒”的政策定力更决定了普涨行情难再现。

对购房者而言,核心城市改善型住宅可重点关注,利率下行窗口与资产价值韧性形成难得共振;对房企而言,需借助融资成本下降加速债务重组与模式转型;对市场而言,应摒弃“全变天”的幻想,正视结构性调整的本质。在内外政策的协同作用下,楼市正逐步迈向新均衡,但这一过程注定渐进且漫长。

本网通过AI自动登载内容,本文来源于:大伟看楼市,仅代表原作者观点和立场,本站仅做信息存储供学习交流。