疫情期间的短暂逾期曾让千万人陷入信用困境,如今央行推出‘信用特赦’政策:已还清的小额逾期记录将不予展示,为普通人开启‘重生之路’。但需警惕‘征信修复’骗局,真正的信用修复正有序推进。

数字时代里,一次短暂的逾期,可能成为普通人五年内难以摆脱的枷锁,直到中国人民银行行长潘功胜的一席话,为千万人带来了“信用重生”的曙光。

“疫情期间,我的店铺经营不善导致还款困难,尽管后来想尽办法还清了贷款,但征信记录上的逾期信息始终无法消除。”这是一位小微企业主在2024年6月向媒体发出的求助。

他的故事,是中国上千万有不良征信记录者的缩影。

过去几年,受新冠疫情等不可抗力影响,许多普通人陷入了暂时的财务困境,债务逾期不可避免地产生了。虽然事后全额偿还,但相关信用记录仍持续影响其经济生活。

01 数字污点

征信系统,作为现代金融基础设施,对促进国民经济循环高效畅通具有重要意义。

但它也是一把双刃剑。

在疫情这样的不可抗力面前,数以百万计的个人因短暂逾期而被列入失信名单。

根据《征信业管理条例》,征信机构对个人不良信息的保存期限为自不良行为终止之日起5年。

这就意味着,一旦产生不良征信记录,借款人可能在5年内被各大持牌金融机构“拉黑”而难以获得金融服务。

全国人大代表、四川省律师协会会长李世亮曾分析指出,2023年以来,我国有信贷记录的自然人约8亿人次,上千万人存在不良记录。

5年的不良记录期限,降低了经济主体获取资金的可能性,抑制了消费和投资。

02 救命稻草

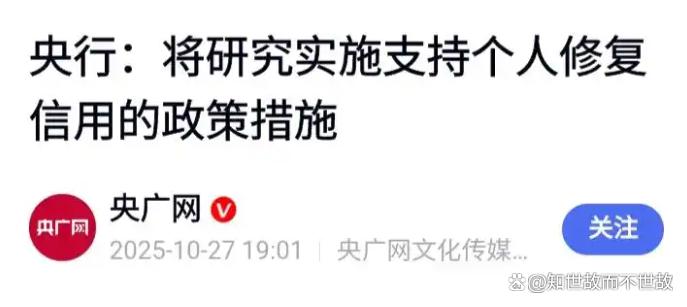

10月27日,在2025金融街论坛年会上,中国人民银行行长潘功胜带来了曙光。

他表示,人民银行正在研究实施一次性的个人信用救济政策,对于疫情以来违约在一定金额以下且已归还贷款的个人违约信息,将在征信系统中不予展示。

这项措施将在履行相关程序后,由人民银行会同金融机构进行必要的技术准备,计划在明年初执行。

这意味着,那些曾经因疫情陷入困境、但已尽力还清债务的人们,将有机会提前走出信用阴影。

03 救济之道

信用救济并非无条件的“赦免”。

要快速修复不良信用记录,至少需要满足两个条件:一是违约金额在一定范围以内,二是已经还清相关贷款。

“这相当于对切实存在困难而发生逾期的个人提供了一次‘信用特赦’。”一位资深征信业专家如此评价。

但他也指出,对于征信机构与信贷机构而言,需要加强风控能力建设,在人群筛选、不可抗力因素评估、评分模型构建等方面有大量工作要做,避免“一刀切”放开带来的信用风险。

招联首席研究员董希淼认为,这项政策的核心是从单纯的“信用惩戒”向“信用惩戒与修复并重”转变,体现信用体系建设和社会治理理念的进步。

04 修复不等于删除

值得注意的是,央行提出的信用修复并非简单地“删除”记录,而是“不予展示”——这种技术性处理既保全了数据库的完整性,又在应用层面给予了救济空间。

上海金融与发展实验室主任曾刚对本报记者表示,该政策作为“一次性救济”与《征信业管理条例》5年存续期规定存在衔接空间。

从法律层级看,人民银行政策属于部门规章执行细则,可在不违背上位法基本原则的前提下,针对特殊历史时期实施差异化处理。

具体衔接路径可设计为:对于符合救济条件的违约记录,采取“不予展示但保留痕迹”的折衷方案。

即在征信报告面向金融机构查询时屏蔽相关信息,但在系统底层数据库中标注“政策性豁免”状态,既实现救济效果又保留数据完整性。

05 骗局与陷阱

在央行明确政策之前,市场上早已涌现出大量打着“征信修复”、“征信洗白”旗号的非法中介。

这些机构常挂着“征信修复、征信洗白、反催收、铲单”等名头,实则通过伪造银行流水、虚假病历,甚至伪造公章制作“申诉文件”来实施诈骗。

青海省西宁市城西区人民法院最近就受理了一起委托办理“征信修复”引发的纠纷。

刚参加工作的马某打算办理购房贷款,因大学期间的助学贷款存在多笔逾期记录无法申请贷款。

他找到某征信服务公司,支付了5万元“征信修复费”,并提供了个人身份证、银行卡信息和一张电话卡。

几个月后,马某再次查询个人征信报告,发现贷款逾期记录并没有消除。当他再次找到征信服务公司要求退款时,发现该公司已经搬离。

06 重生之路

与非法中介的骗局不同,真正的信用修复正在全国范围内有序开展。

在公共信用领域,相关不良信息的分类分级管理原则亦有突破。

今年9月1日,国家发展改革委正式发布《信用修复管理办法(征求意见稿)》,其中对失信信息按照严重程度实施分类管理,原则上划分为“轻微、一般、严重”三类。

2025年1—5月,广东省市场监管系统累计为560.4万户经营主体修复信用,通过信用修复助力企业融资1.67亿元,释放注册资本30.88亿元。

在鄂尔多斯市,市场监管系统通过“信用修复助企服务”活动,为多家企业解了燃眉之急。

准格尔旗某光伏发电公司因被列入经营异常名录,在参与投标时受到限制。准格尔旗市场监督管理局将五个工作日的办理时限压缩至一个工作日,及时帮助其移出经营异常名录并重塑信用。

07 系统重构

央行此次推出的个人信用救济政策,将引发金融机构信贷审批流程和风险评估体系的系统性改造。

上海金融与发展实验室主任曾刚认为,金融机构首先需要在审批维度建立“双轨制”信用评价机制。

对疫情期间特定时段内形成的违约记录单独标注,在传统信用评分基础上增设“疫情特殊因素调整项”,避免“一刀切”。

风险定价模型也需引入动态权重体系,将已修复的信用瑕疵与主观恶意违约进行差异化处理。

对于符合救济条件且已履约的借款人,应适度降低风险溢价系数。

此外,金融机构还需在系统层面开发“政策豁免信息识别模块”,自动抓取符合救济标准的历史记录。

在生成信用报告时触发屏蔽规则,确保线上线下审批口径的统一性。

华东某国有银行个贷业务人员透露,如果借款人确因疫情影响暂时失去收入来源,但依然发生逾期并产生个人不良征信记录,可提供收入状况证明、失业证明等一系列材料,向征信机构或金融机构提出征信异议处理申请。

但这个流程复杂且漫长,不如即将推出的救济政策直接有效。

最高法院2024年工作报告显示,当年人民法院完善失信惩戒和信用修复机制,282.1万人次通过信用修复回归市场,同比增长35.4%,失信名单人数10年来首次下降。

这意味着,信用修复的时代已经到来。

本文来自于百家号作者:知世故而不世故,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除