专家预测今年并非冷冬 气候波动需警惕极端天气!每到秋冬之交,“今年是不是冷冬”的疑问总会登上热搜。今年也不例外,随着气温起伏加剧,社交媒体上关于“寒冬将至”的讨论再度升温。国家气候中心首席预报员章大全明确表示:“冷冬”并非预测概念,而是冬季结束后的统计结果。公众热切追问的“今年会不会冷”,在气象学上其实是个“伪问题”。

所谓“冷冬”,依据的是国家标准《冷冬等级》(GB/T33675-2017)。其判定有严格门槛:需待12月至次年2月结束后,统计全国数千个气象观测站的冬季平均气温。若某一站点气温距平低于其标准差的0.43倍,即被认定为“单站冷冬”。当全国超过一半站点或覆盖面积达到此标准,才可判定为“全国性冷冬”。这一过程如同年终审计,数据说话,不容主观判断。

公众与科学界对“冷冬”的理解存在鸿沟,根源在于感知与标准的错位。对普通人而言,一场暴雪、一次寒潮足以让人感觉“冷得破纪录”。但气象学中的“冷冬”是整体性、统计性的概念,看整个冬季、全国范围的平均气温是否显著偏低。正如章大全所言,“冷冬”是气候事件,而非天气现象。人们感受到的“冷”,往往是阶段性极端天气,而科学定义的“冷冬”是长期趋势的量化结果。

这种认知差异也解释了为何近年来“冷冬”鲜被官方认定。数据显示,自1990年代以来,我国共出现6个全国性冷冬,全部发生在2012年之前。此后虽多次遭遇拉尼娜事件——这一通常与我国偏冷冬季相关的海洋现象——但受全球变暖影响,冬季气温总体偏暖。例如2020/2021年冬季,即便在拉尼娜背景下,仍被正式记录为“暖冬”。这说明,单一气候因子已难主导全局,全球变暖正在重塑冬季气候的底层逻辑。

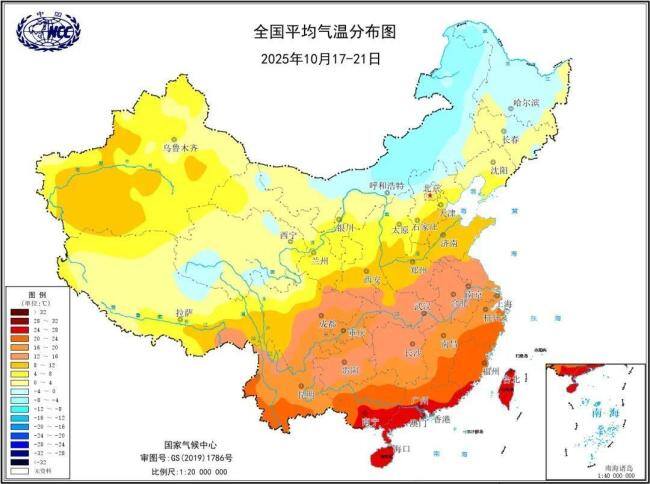

当前预测显示,2024/2025年冬季我国气温总体接近常年或偏暖,但波动剧烈。这一判断基于多重因素:赤道中东太平洋海温偏低,秋季后期可能发展为拉尼娜状态;北极海冰面积接近历史同期最低,削弱西风带稳定性;乌拉尔山一带阻塞高压易形成,导致冷空气阶段性堆积南下。这些因素共同作用,可能带来“前冬偏冷、后冬偏暖”或“冷暖交替频繁”的复杂局面。整体不冷不代表不会骤冷。

对公众而言,真正需要警惕的是这种“气候平静下的天气暴烈”。农业需防范寒潮对作物的突发伤害,能源部门要应对取暖负荷的剧烈波动,城市运行需为清雪除冰提前准备。与其纠结“是不是冷冬”,不如关注气象部门发布的短期预警。冷空气不会提前报到,但科学预警可以。面对越来越“不按常理出牌”的冬季,适应波动、防范极端才是更务实的态度。

未来,随着全球变暖持续,类似“整体偏暖、局部极寒”的矛盾场景或将更加常见。气候系统的复杂性提醒我们:极端天气的频率和强度比“冷冬”或“暖冬”的标签更值得关注。科学定义的冷静是为了让公众在面对天气变化时保持清醒与准备。冬天不会因称呼而改变温度,但我们的认知可以决定应对的方式。

本网通过AI自动登载内容,本文来源于:琳宝贝成长圈,仅代表原作者观点和立场,本站仅做信息存储供学习交流。