中国南北气候分界线具象化了 地理与文化的交织对话!秦岭—淮河,这条横亘在中国版图中央的隐秘曲线,自古以来便是南北地理、气候与文化的天然分界。它不仅是1月0℃等温线、800毫米等降水量线的刻度,更承载着“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”的哲学隐喻。如今,这条抽象的分界线逐渐被具象化为可触可感的现实图景,我们看到的不仅是自然与人文的交织,更是一场关于身份认同、生活方式与文化融合的深刻对话。

秦岭的巍峨与淮河的温润,在卫星云图上不过是一条淡蓝色的虚线,但在现实中,它化作无数具体的场景。陕西商洛的初冬,山南的柿子树上仍挂着红果,山北却已落雪皑皑;江苏淮安的渡口,摆渡人指着船舷说:“这边吃面,那边喝粥。”秦岭南麓的茶农与北麓的果农在集市上交换商品,一筐汉中仙毫换两袋洛川苹果,分界线成了贸易的纽带。从河南信阳到安徽六安,方言中的平仄逐渐从北方官话的硬朗,转为江淮官话的绵软,连吵架的语调都带着分界线的弧度。这些场景将地理课本中的“分界”转化为鲜活的生活切片,让抽象的线有了温度与故事。

分界线从未真正将南北割裂,反而催生了独特的“边界文化”。陕西的油泼面与江苏的蟹黄汤包在分界线城镇的夜市里同台竞技,食客们用筷子夹起南北,也夹起了对“他者”的好奇。秦岭山中的民居,南坡是徽派马头墙与陕南吊脚楼的混搭,北坡则是关中地坑院与晋商大院的变体,分界线成了创新的实验室。春节时,分界线两侧的村镇既贴北方窗花,又挂南方灯笼,传统在碰撞中焕发新生。正如费孝通所言:“文化是流动的河。”分界线不是壁垒,而是让南北文化在对比中相互照亮的镜子。

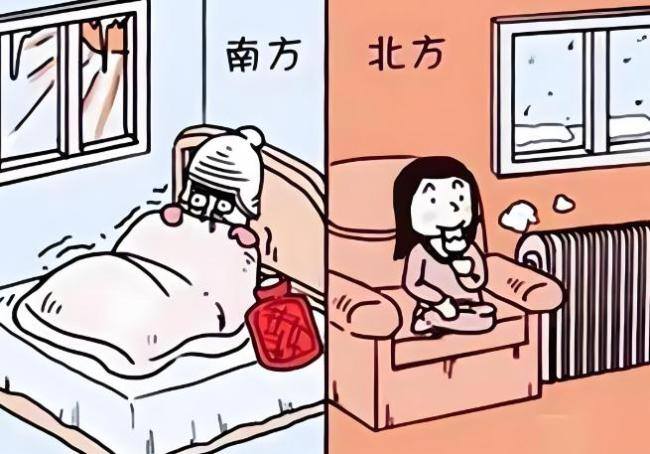

当南北分界线从地图走向现实,它揭示了中国社会的深层逻辑。分界线两侧的“不同”恰恰构成了中国的丰富性,从方言到菜系,从民居到戏曲,多元共生才是中华文明的底色。随着交通与信息的便捷,分界线逐渐模糊,但人们对“南北身份”的调侃(如“北方人过冬靠暖气,南方人靠一身正气”)反而强化了文化归属感。站在秦岭的观景台上,向南可见云雾缭绕的竹林,向北则是层峦叠嶂的麦田。这条曾被定义为“分界”的线,如今更像一条琴弦,南北两侧的生活、文化与情感在其上共振,奏响一曲和谐的地理交响诗。

本网通过AI自动登载内容,本文来源于:域智盾软件,仅代表原作者观点和立场,本站仅做信息存储供学习交流。