文化中国行霜降节气 秋收冬藏的自然信号!嘉庆元年(1796)秋冬之交,乾隆帝虽已退位为太上皇,仍对地方奏报的黄河堤工漫溢情况和各地秋禾收成丰歉颇为重视。他写下两首记录黄河水患的诗作,其中提到:“十年幸庆晏平澜,丰汛惊闻有漫滩。”“甘肃秋禾遭旱外,其他北省率称佳。”

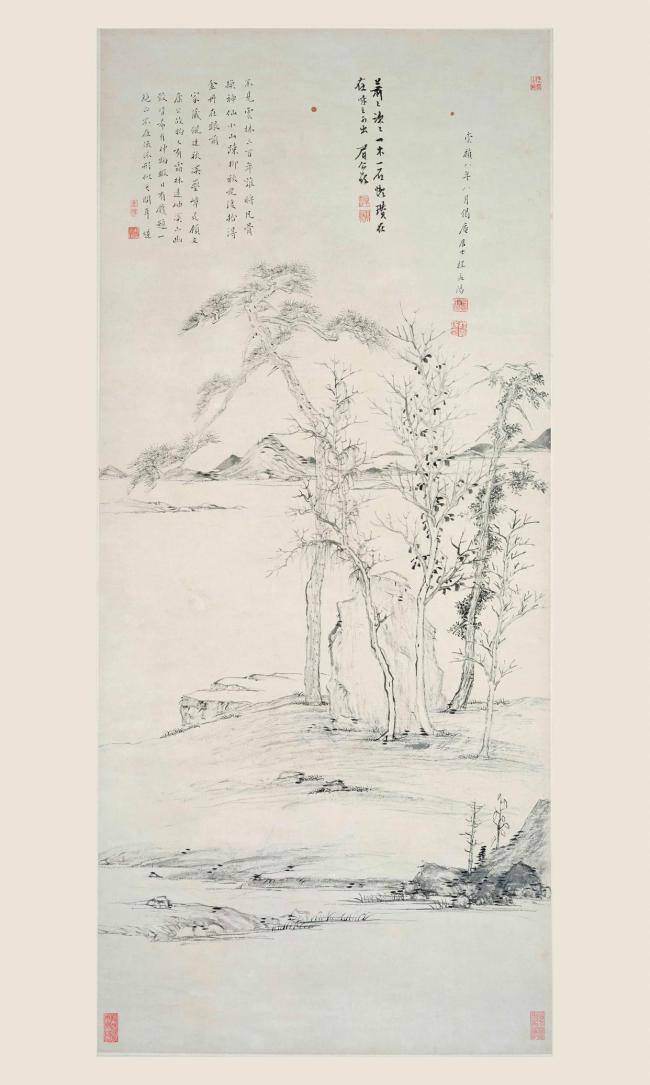

乾隆在诗中自加注释,强调了“霜降”这一时间节点的重要性。霜降之后,严冬将至,河水开始上冻,河工务必抓紧封堵决口以期顺利过冬。然而,乾隆并不知道,嘉庆一朝面临的河情态势将更为严峻。

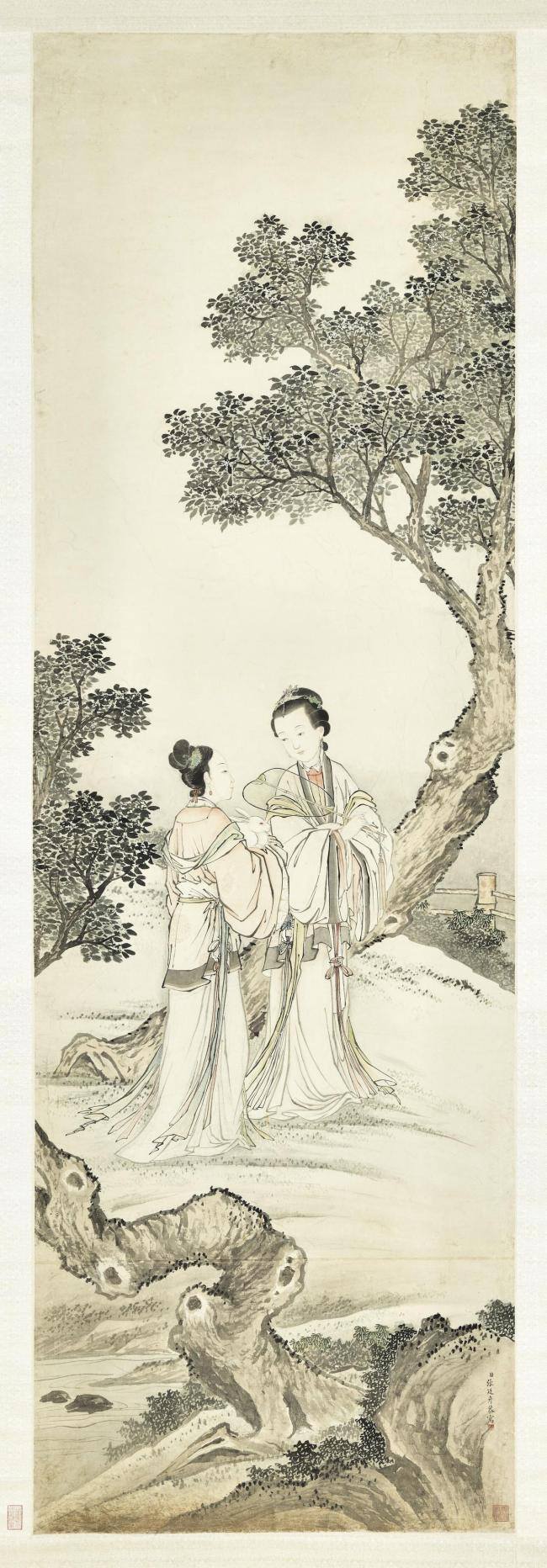

霜降作为秋季最后一个节气,意象冷酷峻厉,但也有其积极的一面。古人认为霜降既能“亡杀”万物,也意味着到了盘点一年成就的阶段,君子当谨言慎行,反身修德,顺应天时。《淮南子·天文训》记载,霜降时节百虫蛰伏,青女出,降霜雪。古籍中,青女又名青要玉女,被视为主宰降霜的女神。

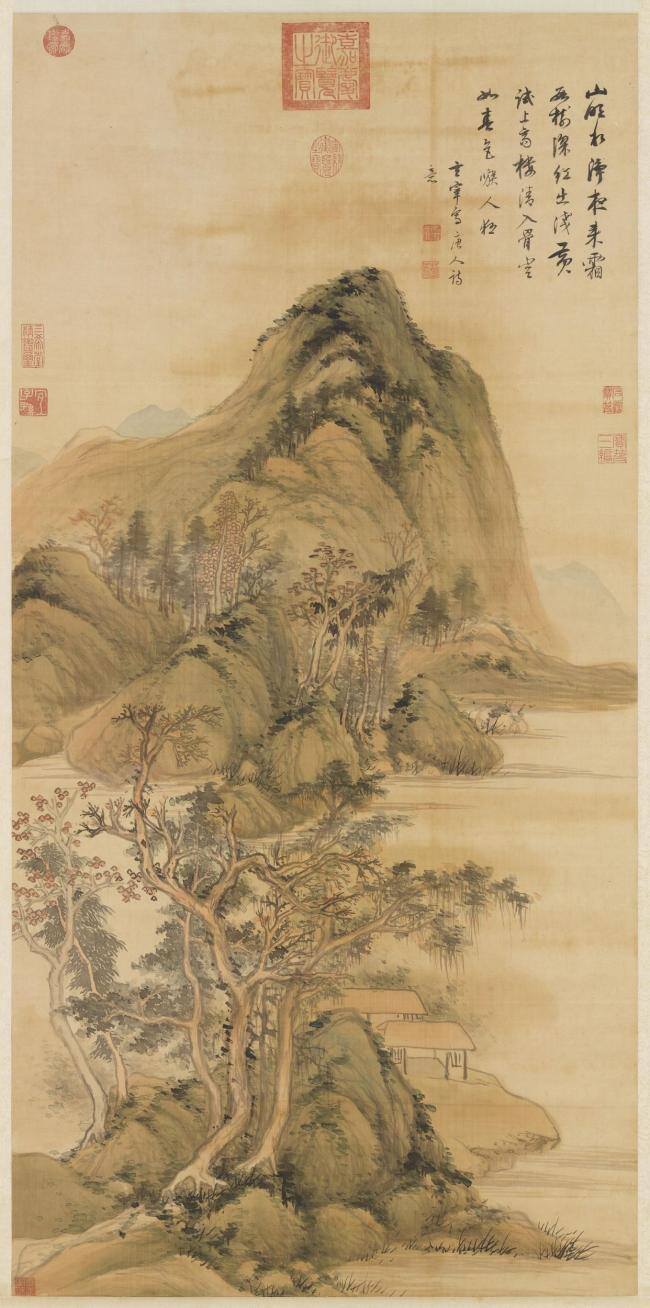

露和霜都是由地面附近空气层中的水汽凝结而成。古人认为霜为露所化,故有“白露为霜”的诗句。霜降虽然不像“二分、二至”那样较早地被定为节气,但古人对这一物候现象的观察和记录的历史仍然悠久。《诗经·豳风·七月》写道:“九月肃霜,十月涤场。”后世毛苌注释:“肃,缩也,霜降而收缩万物。”

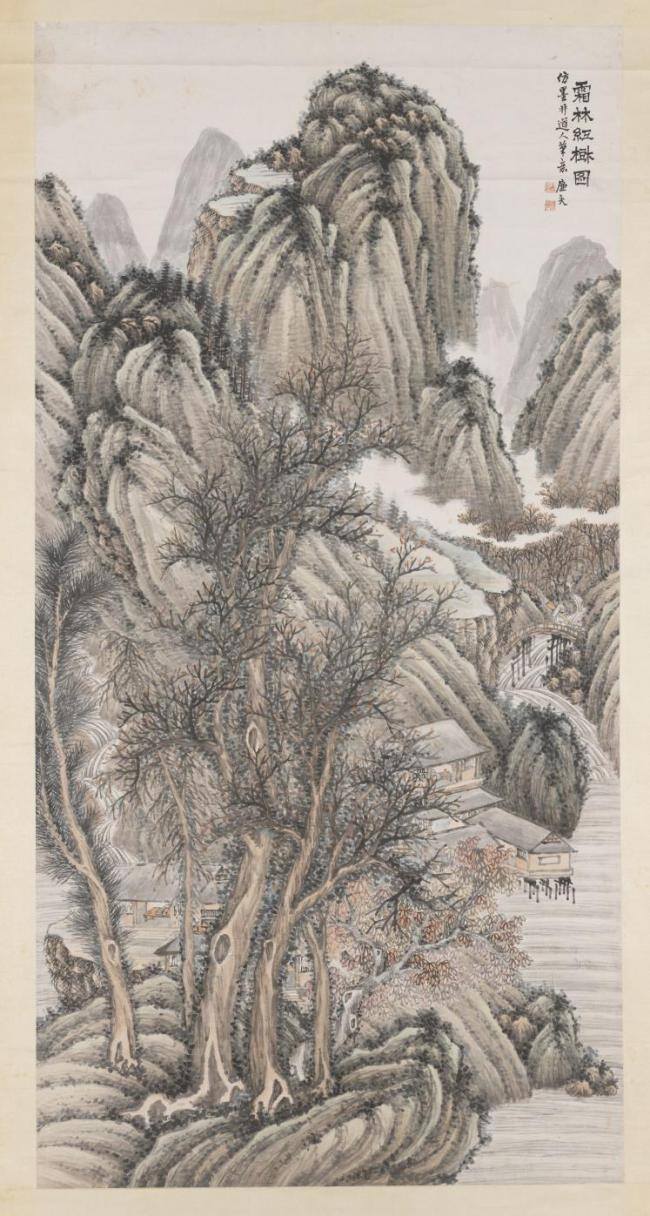

霜降不仅标志着自然界的变化,也是农事活动的重要节点。先秦时期的古人将霜降作为休养生息的开始,进入“猫冬”阶段。不过,“霜降始霜”主要发生在黄河流域,南方地区在此日往往尚未见霜。尽管如此,这一节气仍被各地视为季节转换的标志。

霜降的到来意味着温度降低,严寒将至。《周易》中解释道:“初六,履霜坚冰至。”霜降还象征着时间的流逝,让人新增如霜华发。古代还有许多与霜相关的成语和俗语,如“冷若冰霜”、“六月飞霜”等,都带有字里行间的“寒气”。

霜降还与军事活动相关联。古代每年霜降为收兵之日,并举行祭祀旗纛的仪式。明代这一活动尤为兴盛,各地官府不仅要到旗纛庙里祭祀“军牙六纛之神”,还会组织将士全副武装,在热闹的鼓乐伴奏中列队绕城巡游,甚至表演骑术,成为富有特色的“阅兵式”。

霜降带来的不仅是满目萧然,更有诸多沉甸甸的收获。经霜的青菜、萝卜往往更加甘甜柔软。柿子也在霜降后基本成熟,像一盏盏金红灿烂的灯笼挂满枝头。霜降时节,富含淀粉的芋头、红薯更是乡间沉甸甸的收获,烤熟后热香扑面,在寒风中捧在手里格外温暖。

此外,霜降还是进补吉日。明代北京在霜降前后吃“迎霜麻辣兔”,江南各地多食羊肉,闽南地区习惯在霜降吃鸭子进补。在农耕社会时期,辛苦了一年的牛往往也在霜降日得到犒劳。河北乡间曾有民谚“霜降敬耕牛”,在霜降当天和前后几天,不能驱使耕牛劳作,更不能鞭打耕牛。

上古时期,霜降还是嫁娶的吉日。《荀子》载:“霜降逆女,冰泮杀止。”学究们将这一习俗用“阴阳谐调”来解释,认为霜降后万物闭藏,天地阴气渐盛,象征着阴阳相生,孕育新生命。其实,这一民俗的形成更大可能出自现实考量:秋收后粮食储备丰足,农活不再繁重,适合宴请亲友。

2014年11月,“壮族霜降节”被列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。广西天等、大新、靖西、德保等地的霜降节是一项规模盛大的民俗活动,不仅通过祭祀祈福、走亲访友、共享美食来庆祝丰收,更有千人打榔、板鞋竞速、抛绣球对歌等传统民俗活动。霜降节通常要持续三天,家家户户杀鸡宰鸭,包制“迎霜粽”,做糍粑,燃烛烧香,酬谢自然,祈盼五谷丰登。

既有严酷又有温情的霜降,彰显出四时流转的自然规律,体现出自古以来传承的生命观,带给人深远的启示。自然界中,一部分生命将在霜降后的严冬中悄无声息地逝去,更多的生物选择了潜藏、收缩,静待来年复归的春风。这也提醒着人们做好积蓄和储备,以平静的心态感恩上天的馈赠,方能与时光两不相负。文化中国行霜降节气 秋收冬藏的自然信号!

本网通过AI自动登载内容,本文来源于:全国党媒信息公共平台,仅代表原作者观点和立场,本站仅做信息存储供学习交流。