研究发现:每天多刷一小时社交媒体,青少年认知能力就退步一分。专家警告,手机正悄悄改写大脑,但通过科学管理使用时间、重建健康习惯,大脑可恢复弹性。放下手机,夺回大脑主权。

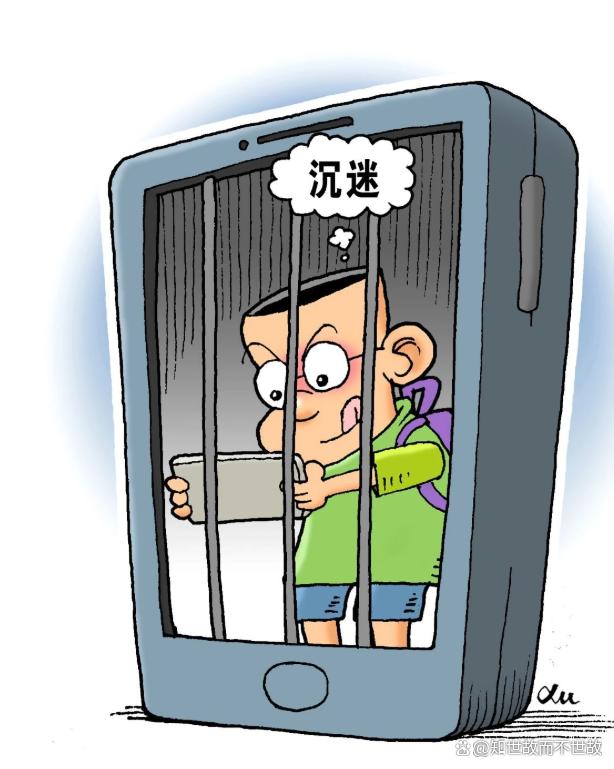

当你的孩子每天花费数小时刷手机屏幕、点赞评论时,他们的大脑正在发生可怕的变化。

“我知道这个游戏很好玩,你舍不得停,但我们约定好的时间到了。”一位母亲试图用温和的语气劝告儿子放下手机,而孩子却暴跳如雷。这样的场景,如今在无数家庭中日复一日地上演。

近期发表在顶级医学期刊《美国医学会杂志》 上的一项大规模研究证实了无数家长的担忧:社交媒体使用时间的增加,可能与青少年认知能力的下降存在密切关联。

这项由加州大学旧金山分校科研团队进行的研究,追踪了超过6500名9至13岁青少年的社交媒体使用情况,发现高强度使用社交媒体的青少年在多项认知测试中得分最低,尤其是在语言和记忆测试中。

01 大脑被“改造”:一项不容忽视的科学研究

在医学研究领域,很少有话题能像“手机对青少年大脑影响”这样引发如此广泛的关注。这项发表在《美国医学会杂志》上的研究,数据来自美国一项追踪近12000名儿童的大规模纵向研究项目。

研究人员通过基于群组的轨迹建模统计技术,识别出三种不同的社交媒体使用模式:大多数人(57.6%)为零使用或极低使用,约三分之一(36.6%)为低度但稳步增长的使用,小部分人(5.8%)为高度且持续上升的使用。

令人震惊的结果出现在认知测试环节:高强度且持续增加使用社交媒体时间的青少年在多项认知测试中得分最低,而零使用或极低使用组的儿童总体得分最高。

随着使用时间的增加,认知表现分数呈下降趋势。社交媒体每多刷一小时,孩子的大脑认知能力就退步一分。

02 神经机制:多巴胺如何“劫持”青少年大脑

瑞典精神医学专家安德斯·韩森在《拯救手机脑》一书中指出,手机让人产生强烈的期待与快感,但并非真实的满足,而是来自 “奖赏系统”的错误信号。

简讯、赞数、推播、短影音,都能刺激大脑释放大量多巴胺,让人忍不住产生“再看一下”的冲动。许多人以为自己在滑手机,实际上是手机在“滑动”你的生活。

2022年发表于《分子精神病学》的回溯性研究分析了15篇研究结果,发现长期大量使用屏幕装置与社群媒体,会导致大脑灰质结构的改变。

灰质是我们大脑中负责运动、记忆与情绪的关键组织。重度使用智能手机或社群媒体者,其大脑灰质体积显著低于一般人。

03 数字毒药:碎片化信息如何侵蚀思考能力

湖南省脑科医院儿少心理科主任周亚男分享了一个典型案例:她接诊的一名从小学开始沉迷短视频的男孩,已表现出语言逻辑混乱、叙事能力薄弱等问题。

“长期输入碎片化、低质信息,影响了孩子构建完整思维框架的机会。”周亚男指出,不少沉迷于手机的青少年,当参与讨论学业或人际关系时会表现出焦虑与抵触,但对游戏和短视频话题却异常兴奋。

中南大学湘雅医院神经内科副主任郭纪锋提醒,当我们刷手机出现注意力极度涣散、缺乏独立思考能力、严重情绪化反应、深度学习能力下降等症状时,就提示我们的大脑正在被“腐蚀”。

04 脑部发育:玩手机比不读书更糟糕

日本东北大学加龄医学研究所教授川岛隆太的一项研究显示,过度使用手机与学生学业成绩下滑、脑部发育停滞有显著关联。

川岛从2010年开始,对日本宫城县仙台市约7万名中小学生进行长达10年的追踪调查。结果发现,每天使用屏幕的时间超过一小时,学生的学业成绩明显下降。

进一步分析发现,即便学生每天的学习时间超过2个小时,但只要手机使用时间超过3个小时,其学习表现仍不如几乎不读书、但不使用手机的学生。

研究团队每三年通过磁振造影观察学生的脑部变化,同时进行生活习惯问卷调查。结果发现,长时间使用网络的学生,其大脑某些区域在3年间几乎未见发育。

05 生理依赖:3天不玩手机,大脑会发生什么

德国海德堡大学的科学家在2025年6月发表于《人类行为计算》的研究中发现,仅仅限制使用手机3天,我们大脑中与渴望相关的区域就会发生显著变化。

研究人员在实验前后分别用磁共振成像扫描了受试者的大脑,发现3天不玩手机后,当受试者看到手机相关图像时,大脑中与渴望和冲动行为密切相关的区域明显更活跃。

这些区域的活动增强,往往和多巴胺、5-羟色胺受体相关。此前的研究已经发现,吸烟者在戒烟一天后也会出现前扣带皮质活动增强,并且活动越强的人越容易复吸。

换句话说,仅仅三天不玩手机,大脑表现出的变化竟然和戒烟的早期阶段惊人相似。

06 解救之道:如何从手机手中夺回大脑

面对手机对青少年认知能力的侵蚀,专家们并非束手无策。中南大学湘雅医学院副院长李学军教授建议,家庭与学校协同制定手机使用规则,例如限制单次使用时长、划定“无屏幕时段”。

替代性认知训练同样重要。中南大学人文学院院长范明献教授建议,通过纸质书阅读、逻辑思维游戏、体育运动等方式,重建青少年大脑的持续思考能力。

实施睡眠保护计划也不可或缺。严格规定睡前1小时禁用电子设备,通过调整光照环境促进褪黑激素分泌,保障8小时高质量睡眠。

李学军教授表示:“‘脑腐’并非不可逆,通过重建健康习惯,大脑可恢复弹性。”

台大心理系拔萃讲座教授曾祥非指出:“当手机从工具变成习惯、从习惯进一步主宰生活,我们的大脑也正在被悄悄改写。学会主动使用手机,而非被它牵著走,才是对抗数位焦虑、重拾专注与快乐的第一步。”

放下手机,不只是远离一个设备,而是夺回我们大脑的主权。

本文来自于百家号作者:知世故而不世故,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除