一场不寻常的徒步:父爱与多动症的博弈

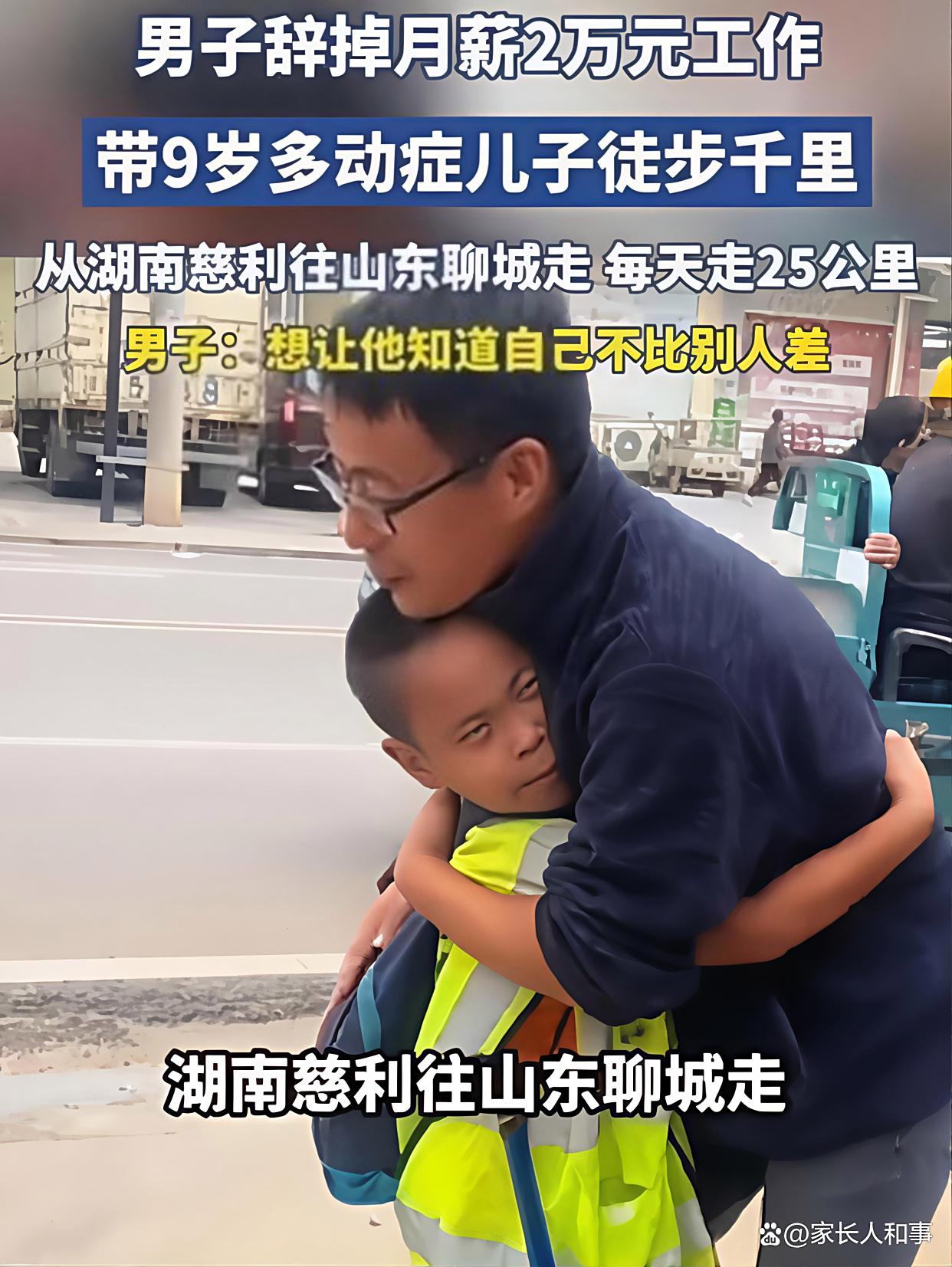

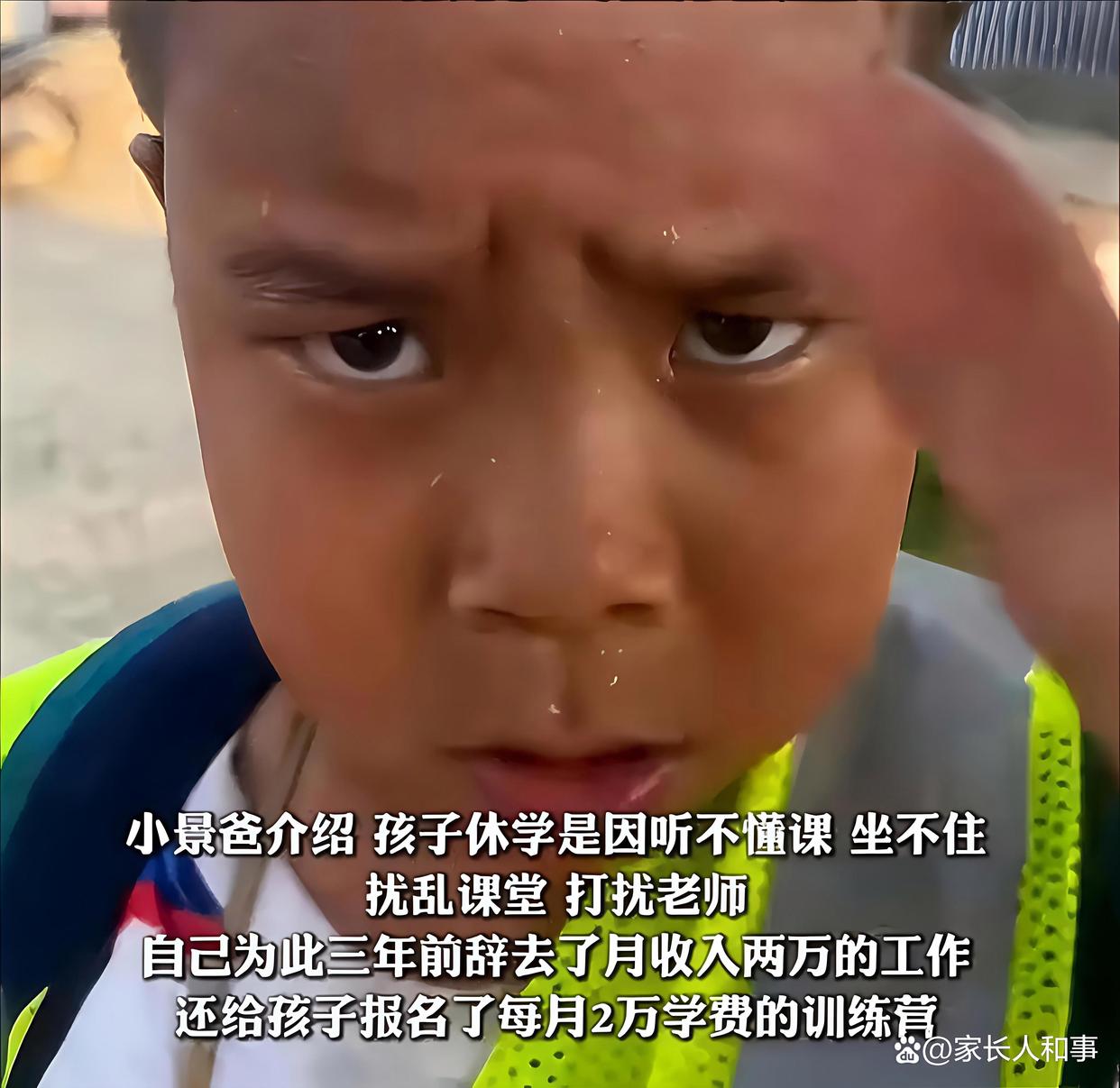

当同龄孩子坐在教室里听课时,9岁的小景正踩着运动鞋,日行25公里从湖南走向山东。他的父亲余先生三年前辞去月薪2万的工作,今年更卖房筹款,带着被诊断为多动症的儿子开启这场千里徒步。风雨无阻的行程中,那个曾经"坐不住、听不懂课"的男孩,开始主动给拾荒老人送零食,眼神里逐渐有了光。

这场被质疑"博流量"的旅行,实则是一个父亲对抗多动症的背水一战。当每月2万的特训营效果有限,当药物治疗伴随副作用,这位曾患ADHD的父亲选择用最原始的方式——行走,试图重塑儿子的大脑。

多动症治疗的传统路径与困境

注意缺陷多动障碍(ADHD)三大核心症状像无形的锁链:注意力缺陷让孩子难以专注,多动症状令其无法静坐,冲动控制差又导致社交障碍。小景曾接受过主流治疗方案——中枢神经兴奋剂药物可能带来失眠厌食,行为干预需要长期专业指导,个性化教育方案更对家庭经济提出苛刻要求。

余先生给孩子报名的天价特训营,效果却如杯水车薪。这折射出ADHD家庭面临的普遍困境:传统治疗要么成本高昂,要么收效甚微。更残酷的是,约70%的患儿症状会持续到青春期,30%延续至成年。当标准化方案失效,父母们不得不成为探索者。

徒步疗法的科学依据:运动如何重塑大脑

余先生的徒步计划藏着神经科学的密码。持续有氧运动能促进前额叶皮层发育,这个负责执行功能的大脑区域正是ADHD患者的薄弱环节。复杂地形行走同时激活小脑与大脑的连接,相当于天然的感觉统合训练。自然光照射调节血清素水平,景观变化则提供持续的新鲜刺激。

同行三个家庭的四个孩子中,冲突次数随着徒步递减。这印证了群体运动对社交能力的塑造作用。小景从"走不动就哭"到完成每日目标,体力提升只是表象,深层是神经递质系统的重塑。父亲记录的"眼神有光",恰是多巴胺系统改善的外显信号。

非药物干预的多元探索:给A娃家长的新思路

除运动疗法外,研究显示欧米伽3脂肪酸补充剂可改善注意力,生物反馈训练能提升自我调节能力。余先生组合运用了多种策略:徒步中穿插游学软件学习,晚间集体复盘强化规则意识。这种"运动+结构化"模式,比单一干预更符合ADHD的多维特征。

值得关注的是同行家庭的自发组织。在特殊教育资源不足的现状下,家长互助成为务实选择。马术治疗等专业项目虽效果显著,但每年数十万的费用将大多数家庭拒之门外。徒步这种低成本干预,为普通家庭提供了可能性。

父爱的重量:在争议中走出新路

面对"虐待儿童"的质疑,余先生的回应展现现代父亲的觉醒:"我的孩子并不比别人差很多。"这场徒步与其说是治疗,不如说是对潜能开发的宣言。当社会仍习惯将育儿责任推给母亲时,这位父亲用脚步丈量爱的深度。

神经科医生提醒运动干预需专业指导,但不可否认,陪伴本身就是最好的治疗方案。余先生用1045公里证明,当现有体系不够完善,父母的爱与勇气可以成为照亮孩子前路的火把。这趟旅程的终点不在山东,而在每个A娃家庭重新燃起的希望里。

事件发生于2025-10-15 河南省,南阳市作者声明:作品含AI生成内容本文来自于百家号作者:家长人和事,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除